Institutions

Thierry Chopin,

Clément Beaune

-

Versions disponibles :

FR

Thierry Chopin

Clément Beaune

La fin de l'année 2006 marquera l'entrée dans la seconde moitié de la 6ème législature au Parlement européen : dans le sillage du changement de présidence, qui passera du groupe socialiste à la droite européenne, les postes de responsabilité pourraient alors être redistribués.

Ce tournant politique fournit une occasion d'évaluer l'influence française au Parlement européen et d'explorer les voies de son accroissement [1]. Un an et demi après le "non" du 29 mai 2005 et à l'aube d'un nouvel élargissement qui réduira le nombre d'eurodéputés de notre pays [2], la présence française au sein des institutions européennes doit, plus que jamais, être objet d'attention et d'efforts de la part des forces politiques nationales. Or, après un constat encourageant l'an dernier [3], il apparaît que les signes du renforcement de l'influence française au Parlement européen restent fragiles, les échéances électorales de 2007 risquant de reléguer au second plan les préoccupations européennes.

I - La répartition des eurodéputés français au sein du Parlement européen : un mouvement de concentration bienvenu

Malgré la diversité des modes de scrutin nationaux, l'élection des eurodéputés suit une logique proportionnelle qui fait des groupes politiques et de leur coopération constante une variable essentielle du fonctionnement du Parlement européen.

La mise à disposition de moyens techniques (collaborateurs, secrétariat, salle de réunion, budget pour des publications, traductions, ...) ainsi que le droit de parole et d'initiative politique sont proportionnels à la taille du groupe.

Il en est de même pour l'accession aux principaux postes de responsabilités (vice-présidences et questure du Parlement européen, présidences et vice-présidences des commissions et délégations, rapporteurs). La présidence est partagée pendant la législature en deux mandats de deux ans et demi entre les deux principaux groupes, traditionnellement - et actuellement - le groupe PPE-DE et le groupe PSE [4].

En conséquence, l'influence de la France se mesure notamment à la capacité de ses eurodéputés à se rassembler au sein des groupes numériquement les plus importants, en particulier le groupe PPE-DE, dominant depuis 1999, et le groupe socialiste. De cette concentration plus ou moins forte dans les groupes influents dépend largement l'accès aux fonctions clés de rapporteur et de coordinateur dans les commissions parlementaires.

A - Les groupes politiques : une plus forte concentration

Sous la 5ème législature (1999-2004), le Parlement européen comptait sept groupes politiques, outre le rassemblement des non-inscrits, soit huit formations. La France se singularisait par la grande dispersion de ses 87 députés entre ces formations et leur faible présence dans les groupes influents : plus d'un élu français sur deux appartenait à l'un des quatre groupes les plus réduits ou siégeait parmi les non inscrits.

Cette dispersion ne permettait pas à la France de bénéficier d'une masse critique, à la différence de l'Allemagne, dont les 99 députés se répartissaient entre trois groupes, dont les deux plus importants.

Avec la 6ème législature (2004-2009), parmi les grands Etats membres, la France a cédé à l'Italie son record de dispersion des eurodéputés entre la quasi-totalité (tous sauf un) des groupes politiques du Parlement européen. Il convient en effet de relever une nouvelle concentration des eurodéputés français dans les formations numériquement importantes, deux eurodéputés français sur trois appartenant désormais à l'un des groupes les plus influents. A l'inverse, l'influence britannique s'est trouvée menacée par le succès du parti eurosceptique UKIP (United Kingdom Independence Party), dont les dix élus siègent dans le groupe peu puissant Indépendance et Démocratie.

Ce mouvement favorable résulte en partie de la réforme, en 2003, du mode de scrutin français pour les élections européennes : la France est désormais divisée en huit circonscriptions régionales, qui se sont substituées au cadre national antérieur. Ce faisant, le législateur a de facto augmenté le seuil nécessaire pour qu'un parti obtienne l'élection d'un député européen et ainsi limité l'éparpillement des élus français entre diverses listes et divers groupes [5], malgré la décision des députés UDF de quitter le groupe PPE-DE pour rejoindre le groupe ADLE.

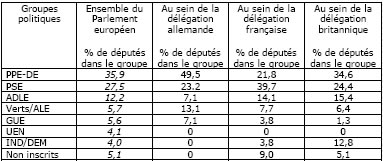

Représentations allemande, française et britannique au sein du Parlement européen et de ses groupes politiques durant la 6ème législature

Source Parlement européen

Source Parlement européen

Malgré cette concentration accrue, la France n'a toutefois pas réussi à conquérir de nouvelles présidences de groupe : seul le groupe GUE est présidé par un élu français. La France n'a notamment pas pris la direction du groupe socialiste, au sein duquel sa délégation est pourtant dominante. Notre pays dispose en outre de trois vice-présidences de groupe, contre deux présidences (ADLE et IND/DEM) et trois vice-présidences pour les Britanniques, trois présidences (dont celles des deux principaux groupes, outre la co-présidence des Verts) et une vice-présidence pour les Allemands.

En revanche, les résultats hexagonaux sont meilleurs au sein du bureau du Parlement européen. Notamment grâce à la concentration de ses élus, la France a maintenu dans cette instance son niveau de représentation par rapport à la 5ème législature, malgré l'arrivée d'eurodéputés des nouveaux Etats membres. La France dispose ainsi de deux vice-présidences - Pierre Moscovici (PSE) et Gérard Onesta (Verts/ALE)- ; l'Allemagne en compte quatre, le Royaume-Uni et l'Italie deux chacun.

B - Les commissions parlementaires : une répartition plus favorable

1 - La présence des eurodéputés français dans les commissions

Durant la mandature précédente, les eurodéputés français étaient fortement attirés par les commissions en charge de secteurs sur lesquels l'impact du travail du Parlement européen était limité (en particulier les commissions principalement chargées du suivi de la coopération intergouvernementale, comme la commission des Affaires étrangères, des droits de l'Homme, de la sécurité commune et de la politique de défense). En revanche, les six commissions dites "législatives", en particulier les commissions à vocation économique, dans lesquelles le Parlement européen a progressivement acquis un pouvoir de codécision avec le Conseil de l'Union européenne, étaient relativement délaissées par les Français.

Sous la 6ème législature, l'organisation sectorielle des commissions a été revue et leur nombre a été légèrement accru (22 commissions permanentes contre 17, le nombre des commissions à vocation législative et économique passant quant à lui de 6 à 8). La représentation française au sein des commissions économiques et législatives est beaucoup plus importante que par le passé, allant jusqu'à concurrencer celle des eurodéputés britanniques, très attachés à être fortement présents au sein de ces commissions.

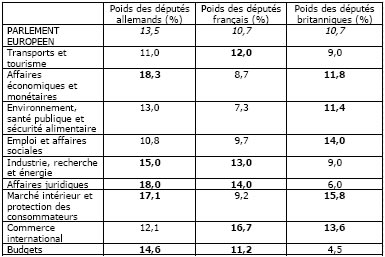

Représentations allemande, française et britannique au sein des commissions à vocation législative et économique durant la 6ème législature

Source Parlement européen

Source Parlement européen

N.B. : figurent en gras les chiffres indiquant une surreprésentation des eurodéputés d'un pays par rapport à leur poids au sein du Parlement européen dans son ensemble.

2 - Les présidences de commission

Si les pouvoirs inhérents à cette fonction sont limités, un président de commission ne pouvant décider en lieu et place des membres de celle-ci, la portée symbolique d'un tel poste ne saurait être sous-estimée s'agissant de l'influence que peut exercer un Etat membre.

Durant la 5ème législature, la France n'avait obtenu que 2 présidences sur les 17 commissions parlementaires (contre trois pour l'Allemagne et trois pour le Royaume-Uni). Ce maigre bilan quantitatif n'était pas compensé d'un point de vue qualitatif puisque les commissions présidées par des eurodéputés français (Culture et Agriculture) ne figurent pas parmi les commissions les plus influentes.

Sous la 6ème législature, la France compte 5 présidences de commission : Affaires économiques et monétaires ; Agriculture et développement rural ; Pêche ; Libertés civiles, justice et affaires intérieures ; Droits de l'Homme. L'Allemagne dispose de 4 présidences, l'Italie de 3, le Royaume-Uni et l'Espagne de 2, sur les 22 que comprend le nouvel organigramme du Parlement européen. Outre ce progrès quantitatif, les commissions présidées par des Français sont plus influentes que par le passé (en particulier la commission des Affaires économiques et monétaires). Les députés britanniques détiennent toutefois deux présidences stratégiques, notamment celle de la commission du Marché intérieur, qui a été chargée du rapport sur la directive services, et au sein de laquelle les élus français sont encore sous-représentés.

3 - Les coordinateurs

Chargés de suivre et d'orienter les décisions dans les commissions parlementaires au nom des groupes qui les ont désignés, les coordinateurs exercent une influence importante sur les travaux du Parlement européen.

Le bilan français sur la législature actuelle indique une légère progression dans ce domaine en comparaison de la période précédente.

Certes, aucun Français n'est coordinateur pour le groupe principal, PPE-DE (contre 6 Allemands, 5 Britanniques, 4 Espagnols) ; sous la 5ème mandature, la France disposait d'un demi-poste, partagé avec un député néerlandais. De surcroît, seulement 2 Français sont actuellement coordinateurs pour le groupe PSE, contre 6 Allemands, 3 Espagnols, 2 Britanniques.

Néanmoins, des progrès sensibles doivent être constatés au sein du groupe ADLE, qui comprend 3 coordinateurs français. Entre 1999 et 2004, le groupe des libéraux ne comptait aucun coordinateur français.

D'un point de vue institutionnel, en termes de présence aux postes stratégiques, l'influence française au sein du Parlement est dorénavant plus importante qu'elle ne l'était à la veille des élections européennes de juin 2004. Les leçons énoncées lors de la campagne (nécessaire concentration dans les groupes politiques majoritaires, meilleure représentation au sein des commissions parlementaires puissantes) ont en partie été tirées.

II - L'activité des eurodéputés français : une implication accrue

La précédente législature du Parlement européen avait été caractérisée par la relative faiblesse de l'activité des eurodéputés français. Si, depuis deux ans et demi, des signes d'absentéisme persistent chez certains élus français, qui cumulent souvent plusieurs mandats (48 sur 78, soit près des deux tiers d'entre eux), le bilan en termes de "productivité" est plus positif.

A - Une réelle amélioration de l'assiduité des eurodéputés français malgré une insuffisante présence de certains parlementaires en séance plénière

Si une réelle amélioration de l'assiduité des eurodéputés français semble être intervenue depuis le début de l'actuelle législature, l'absentéisme de certains reste préoccupant.

Selon le recensement du site europarliament.net en 2004-2005, le taux de présence en séance plénière des élus français atteignait 83,17 %, contre 79,22 % au cours de la mandature précédente.

La France se situait cependant toujours en deçà de la moyenne européenne (87,36 %), au 23ème rang sur les 25 Etats membres, loin derrière les délégations les plus assidues, comme Chypre (97,16 %) et l'Autriche (95,04 %).

Au niveau individuel, deux Français figuraient parmi les cinq élus les plus fréquemment absents.

En 2006, une nouvelle étude a classé les eurodéputés français en fonction de leur implication dans les travaux parlementaires, en prenant notamment en compte le critère d'assiduité en séance plénière depuis juin 2004. Sur un total de 78, 24 députés français affichent un taux de présence supérieur à 90 %, dont 6 de 100 % : Mmes Françoise Grossetête, Margie Sudre, Christine de Veyrac, toutes 3 du groupe PPE-DE, Janelly Fourtou (ADLE) et MM. Jean-Louis Cottigny (PSE) et Gérard Onesta (Verts/ALE). En bas du classement, certains élus, comme Philippe de Villiers-IND/DEM (54,26 %) ou Paul Vergès-GUE (46,07 %), manifestent un absentéisme chronique [6].

L'essentiel de l'activité parlementaire se déroulant au sein des commissions et la présence en séance plénière se réduisant fréquemment aux moments de vote, ce critère d'assiduité doit néanmoins être complété par d'autres indicateurs, mesurant la "productivité" des eurodéputés.

B - Une amélioration : la productivité des eurodéputés français

1 - Les questions parlementaires et les interventions en séance plénière

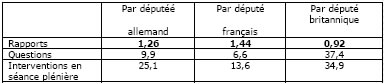

Confirmant une tendance identifiée sous les précédentes législatures, l'observation des travaux parlementaires depuis juin 2004 révèle que les eurodéputés français posent moins de questions à la Commission et au Conseil que leurs homologues allemands et britanniques ; ils interviennent également moins souvent en séance plénière.

Mi-septembre 2006, le recensement effectué à partir des données publiées sur le site du Parlement européen [7] indique que les élus français adressent moins de questions à la Commission et au Conseil que leurs collègues des grands pays : environ 500 questions pour les eurodéputés de notre pays, contre près de 1 000 pour les Allemands et presque 3 000 pour les Britanniques.

A la même date, le décompte des interventions en séance plénière aboutit au même constat : au nombre de 1 000 pour les Français, celles-ci atteignent près de 2 500 pour les eurodéputés allemands et plus de 2 700 pour les élus britanniques.

Ces données révèlent une implication limitée des élus français dans l'activité de contrôle parlementaire.

Les différences de comportement entre eurodéputés de différentes nationalités peuvent traduire des cultures politiques diversifiées, la tradition du contrôle parlementaire étant plus ancrée au Royaume-Uni qu'en France.

Ces différences expriment aussi des nuances qualitatives plus subtiles : ainsi les élus du parti eurosceptique britannique UKIP interviennent fréquemment en séance plénière (30 interventions par député en moyenne depuis 2004), mais cet activisme est davantage le signe d'une attitude protestataire que d'une réelle influence au sein du Parlement européen.

2 - Les rapports parlementaires

Au cœur de l'activité parlementaire, les rapports constituent une mesure plus appropriée de la productivité des eurodéputés, même si une différenciation complexe devrait être opérée en fonction de l'importance qualitative des thèmes traités et du poids institutionnel du Parlement européen dans la procédure de décision (consultation, coopération, avis conforme, codécision). Le constat global est sur ce point encourageant.

Une étude du MEDEF [8], publiée en 2004, révélait que, de 1999 à fin 2003, les 31 députés néerlandais avaient rédigé 107 rapports, les 99 députés allemands 299, les 87 députés français 119. Le taux d'activité était donc, au terme de la 5ème législature, de 3,45 rapports pour un député néerlandais, 3,02 rapports pour un député allemand, 2,73 rapports pour un député britannique, contre seulement 1,37 pour un député français.

La tendance s'est inversée avec la nouvelle législature, puisque les députés français rédigent désormais plus de rapports que leurs homologues allemands et britanniques. Ce bon résultat semble s'expliquer en large partie par le poids accru des élus de notre pays au sein des groupes politiques les plus influents.

Productivité des eurodéputés allemands, français et britanniques durant la 6ème législature

Source Parlement européen EUROP Agora

Source Parlement européen EUROP Agora

Conclusion

: de la rhétorique de la puissance à une politique d'influence

En comparaison des mauvaises performances observées sous la précédente législature, les eurodéputés français apparaissent, depuis 2004, plus influents dans les travaux parlementaires, mieux regroupés, plus puissants, davantage impliqués.

Les progrès restent néanmoins fragiles car l'implication accrue de nos élus semble difficilement résister quand se présentent des enjeux nationaux, souvent jugés prioritaires. Ainsi, à l'approche des élections de 2007, certains eurodéputés français, occupant parfois des postes de haute responsabilité au Parlement européen, ont fait le choix de délaisser Strasbourg pour Paris. Investis par leur parti, ils seront candidats aux élections législatives de juin prochain ; à ce jour, sept élus français du groupe socialiste et deux députés PPE-DE devraient briguer un mandat à l'Assemblée nationale. Une telle situation ne serait, peut-être, pas problématique si les formations politiques nationales préparaient activement les suivants de liste, amenés à remplacer dans quelques mois les eurodéputés français (re)devenus députés, à leurs futures responsabilités au Parlement européen. La préservation de l'influence française dans cette institution de plus en plus puissante exige un effort dans ce sens.

Plus largement, c'est la place de l'Europe dans les préoccupations des dirigeants politiques français qui est en question. Les états-majors des partis politiques apparaissent encore insuffisamment sensibles aux enjeux européens. Comment comprendre autrement la composition des listes aux élections européennes de 2004, desquelles ont été exclus des eurodéputés sortants, expérimentés et engagés ? Comment dresser un autre constat à la veille d'élections législatives nationales auxquelles devrait être candidats plus d'un dixième de nos élus au Parlement européen ?

Un engagement accru est nécessaire : les partis politiques doivent comprendre qu'une partie importante des décisions affectant leurs électeurs se prennent à Bruxelles et à Strasbourg, en particulier au Parlement européen. Dans ce contexte, l'absence de réflexion prospective des structures partisanes est préjudiciable à l'influence française à Bruxelles et à Strasbourg. Un effort de formation à l'Europe est également indispensable au sein des partis français. Au moment où se développe une intense réflexion sur la formation des élites françaises à l'Europe [9], les partis politiques doivent eux aussi mettre l'accent sur la maîtrise par leurs cadres et leurs élus des mécanismes institutionnels et des techniques d'influence au niveau européen.

Ainsi, c'est un changement d'approche qui est nécessaire. Traditionnellement marquée par une culture de puissance et de prestige, la France doit intégrer une logique d'influence [10]. A propos du Parlement européen, deux exemples peuvent illustrer les lacunes françaises en matière de soft power.

En effet, les eurodéputés français, à la différence de leurs collègues allemands ou espagnols notamment, semblent suivre avec peu d'attention la façon dont sont pourvus les principaux postes administratifs au sein du Parlement européen. Si des Français occupent de nombreuses fonctions clés dans l'organigramme de l'assemblée, cette position sera nécessairement remise en cause du fait de l'élargissement ; un suivi renforcé semble alors indispensable.

A l'inverse, les autorités françaises sont extrêmement mobilisées sur la question du siège du Parlement européen, dont la tenue des sessions plénières à Strasbourg est garantie par un protocole annexé au Traité d'Amsterdam. Toutefois, les allers-retours de l'assemblée entre les capitales belge et alsacienne, dont le coût est estimé à 200 millions d'euros par an, sont de plus en plus contestés par les eurodéputés eux-mêmes. Une campagne en faveur du rassemblement des services et des activités du Parlement européen à Bruxelles a été lancée par l'eurodéputée suédoise Cecilia Malmström (ADLE) - qui, depuis lors, ne siège plus au Parlement européen du fait de sa nomination au sein du gouvernement suédois : la pétition en ligne a recueilli plus d'un million de signatures [11]. Par sa défense systématique de Strasbourg comme siège du Parlement européen, la France semble s'attacher davantage à un symbole de sa puissance qu'à son influence réelle en Europe. Contrairement à ce qui pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse apparent, ouvrir le débat sur la question du siège unique constituerait au contraire de la part des autorités françaises le signe d'un changement de mentalité et d'une approche plus pragmatique. Il n'est pas certain que le poids de la France en sortirait diminué.

[1] Le présent texte prolonge un travail initié par la publication dans le contexte des élections européennes de 2004 d'une étude sur le sujet. Cf. Yves Bertoncini et Thierry Chopin, "Le Parlement européen : un défi pour l'influence française", in Notes de la Fondation Robert Schuman, n°21, mai 2004 - http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0016-le-parlement-europeen-un-defi-pour-l-influence-francaise

[2] Aux élections européennes de 2009, le nombre d'élus français au Parlement européen passera de 78 à 72, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

[3] Thierry Chopin, Cédric Musso, Un an après les élections européennes : audit de l'influence française au sein du Parlement européen, Supplément de la Lettre de la Fondation Robert Schuman, n°218, 27 juin 2005 - http://www.robert-schuman.eu/fr/supplements-lettre/0218-un-an-apres-les-elections-europeennes-audit-de-l-influence...

[4] Les sept groupes qui composent le Parlement européen sont : groupe PPE-DE (Parti populaire européen - Démocrates européens) ; groupe PSE (Parti socialiste européen) ; groupe ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe) ; groupe des Verts/ALE (Alliance libre européenne) ; groupe GUE/NGL (Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique) ; groupe UEN (Union pour l'Europe des Nations) ; groupe IND/DEM (Indépendance / Démocratie).

[5] Même si la barre de 5 % des voix reste en vigueur pour qu'une liste soit prise en compte dans la répartition des sièges, le seuil est en fait relevé : si une formation obtient 5 % des sièges au niveau national, elle remporte plusieurs sièges ; si elle réalise le même score dans chacune des circonscriptions régionales, elle n'en remporte aucun, car dans aucune des régions 5 % des voix ne correspond à un siège.

[6] www.europagora.eu

[7] www.europarl.europa.eu/members.do?language=FR

[8] Mémorandum MEDEF Europe 2004, mars 2004.

[9] Voir notamment : Jean-Pierre Jouyet, Rapport au Premier ministre sur la création d'un cycle des hautes études européennes, mai 2006 ; Ralph Dassa, Rapport sur la formation aux enjeux européens des fonctionnaires et agents publics, mars 2006.

[10] Clément Beaune, Un membre fondateur face à la nouvelle Union : comment la France perçoit-elle et promeut-elle son influence dans l'Union européenne élargie, Collège d'Europe, mai 2005.

[11] www.oneseat.eu

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Démocratie et citoyenneté

Blandine Chelini-Pont

—

5 mai 2025

Démocratie et citoyenneté

Birgit Holzer

—

28 avril 2025

Climat et énergie

Valérie Plagnol

—

22 avril 2025

Liberté, sécurité, justice

Jean Mafart

—

14 avril 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :