Les Balkans

Michel Foucher

-

Versions disponibles :

FR

Invité

Michel Foucher

1/ La Commission vient de rendre ses rapports de suivi sur les Balkans occidentaux, où elle considère que les progrès ont été "constants mais inégaux". Quel est votre sentiment sur ces évolutions ?

Dans ces rapports de suivi, la Commission conclut que " la progression, bien qu'inégale, a été constante dans les Balkans occidentaux et que la région a encore des défis de taille à relever, comme le règlement de la question du statut du Kosovo, l'évolution démocratique de la Serbie et le renforcement de l'État en Bosnie-Herzégovine ". Le Commissaire européen en charge de l'élargissement, Olli Rehn, a déclaré avec un bel optimisme " Je pense que toutes les conditions seront remplies en 2008 et que nous serons alors à même de parachever la conclusion d'accords de stabilisation et d'association avec tous les pays de la région".

La Croatie, qui dispose de solides soutiens chez plusieurs États membres, est présentée comme un exemple à suivre par les autres États balkaniques, en dépit des blocages en matière de justice et de droits des minorités. La Commission relève, à juste titre, que la poursuite des tensions politiques et la persistance de "faiblesses institutionnelles" retardent la mise en œuvre des réformes en Macédoine.

Des accords d'association et de stabilisation ont été signés avec l'Albanie (12 juin 2006) et le Monténégro (15 octobre 2007). En Albanie, il est noté que "la culture démocratique et le dialogue constructif entre les parties doivent toutefois être développés pour permettre au système politique de fonctionner de manière efficace et transparente". Au Monténégro, les progrès sont restés limités en ce qui concerne la justice, la liberté et la sécurité.

Pour la Bosnie-Herzégovine, les discussions sont achevées mais la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association dépend toutefois du respect de 4 conditions : achèvement de la réforme de la police, coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), réforme de la radio-télédiffusion publique et réforme de l'administration publique.

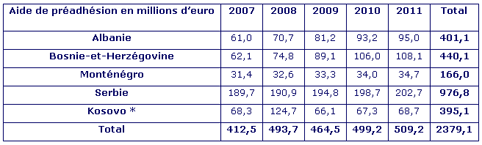

La Commission a doté l'instrument de préadhésion d'un budget de près de 2,4 milliards d'euro pour la période 2007-2011 en faveur des pays candidats potentiels.

Source : Rapports de suivi de la Commission européenne

Source : Rapports de suivi de la Commission européenne* selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

Au-delà du caractère volontairement technique et soigneusement lissé du texte des rapports de suivi, le pouvoir d'attraction de l'Union européenne et sa disponibilité à accompagner des réformes de fond butent sur la non-résolution d'une série de questions nationales imbriquées, de la Bosnie-Herzégovine à la Macédoine. Les blocages, les faiblesses et l'absence de consensus relevés dans ces rapports résultent de l'incompatibilité entre les objectifs poursuivis, à savoir à la fois l'acceptation de la fragmentation continue des Balkans occidentaux selon un principe fondamentalement ethno-politique et, en même temps, la rhétorique du soutien à des entités multiethniques qui, pourtant, ne forment pas des nations reconnues comme telles par ses composantes.

L'élargissement de 2004 et 2007 a concerné des États, parfois récents, mais appuyés sur des identités nationales stabilisées. Ce n'est pas le cas dans les Balkans occidentaux, qui sont encore dans la phase d'affirmation des nationalités, étape nécessaire avant d'être dépassée.

2/ Le Commissaire européen à l'élargissement, Olli Rehn, a paraphé l'accord de stabilisation et d'association UE-Serbie. Considérez-vous cette étape comme un signe encourageant ou prématuré, compte-tenu de la situation en Serbie ?

"Les négociations relatives à l'accord de stabilisation et d'association ont montré que la Serbie dispose des capacités administratives nécessaires pour se rapprocher de l'Union européenne", écrit le rapport de suivi. Ce message d'encouragement a été adressé aux dirigeants serbes pour qu'ils fassent preuve de plus de flexibilité et de réalisme à propos de l'indépendance prochaine du Kosovo. Comme on pouvait le redouter, le lien a été établi, par plusieurs États, entre la "perspective européenne" de la Serbie dans des frontières restreintes et le renoncement de jure à une province qui, de facto, n'est plus sous le contrôle de Belgrade, à quelques enclaves près. La perte du Kosovo serait le prix moral à payer par une nation serbe trop longtemps tournée vers le passé et incapable d'assumer ses responsabilités et de contenir ses courants radicaux. C'est la doxa.

Il me semble que le seul lien qui vaille reste celui établi entre la réponse aux demandes du Tribunal pénal international de La Haye (TPIY) (livrer Mladic, c'est-à-dire reconnaître que la guerre a été illégitime et perdue) et la demande d'adhésion.

De fait, les dirigeants serbes, y compris le Premier ministre Kostunica, sont résignés à l'indépendance du Kosovo. Ils attendent qu'elle leur soit imposée par les États-Unis et l'Union européenne ; ils veilleront à ce que le nouvel État ne soit pas représenté aux Nations Unies (l'admission d'un nouvel État suppose l'accord du Conseil de sécurité) et que, sous la supervision de l'Union européenne, il soit lié à la Serbie par une série d'accords sectoriels de coopération (portant sur les minorités, les sites religieux, la sécurité, l'énergie, les transports, etc.). Ceci suppose une reconnaissance de l'indépendance par Belgrade.

3/ Le 10 décembre, la troïka doit remettre son rapport sur le statut du Kosovo au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les discussions des représentants serbes et kosovars avec la troïka et les rencontres bilatérales, les progrès semblent limités. Quels sont, selon vous, les scénarios envisageables ?

Le nouveau Premier ministre kosovar issu des élections législatives du 17 novembre, Hashim Thaci, a d'emblée fixé l'objectif de l'accès à l'indépendance. Faute d'accord au Conseil de sécurité et dans l'Union européenne, le scénario le plus probable est celui d'une déclaration unilatérale au début de 2008, en coordination avec l'Union européenne dont la majorité des États membres prononceraient une reconnaissance rapide.

Mais l'Union européenne reste divisée sur ce sujet et plusieurs États marquent leur réserve (Espagne, Roumanie, Grèce, Slovaquie, Chypre). L'Allemagne fait preuve de prudence et tient compte des objections russes. La France avait proposé et obtenu une période supplémentaire pour d'ultimes rencontres entre les deux parties, serbe et kosovare. Divers scénarios intermédiaires ont été proposés. Le représentant de l'Union européenne dans la troïka sur le statut du Kosovo, Wolfgang Ischinger, a testé un modèle "Hong-Kong" (un État, deux systèmes). D'autres ballons d'essai ont été lancés en direction de la Russie, comme une formule de confédération flexible. Au-delà de leur intérêt diplomatique, ces scénarios ont le mérite de rappeler qu'au lendemain de la proclamation de l'indépendance, le nouvel État devra bien trouver des modes concrets de coexistence avec le voisin serbe, dont il dépend dans plusieurs domaines clés (santé, énergie, transports, etc.). Le scénario dit de "partition", c'est-à-dire en réalité de simple ajustement territorial permettant le rattachement à la Serbie de la région de peuplement serbe située au nord de l'Ibar, est récusé par la majorité des acteurs. Il ne règlerait pas la question des enclaves serbes situées dans le reste du Kosovo ; il est à souhaiter qu'un exil orchestré depuis ces enclaves ne suive pas une déclaration unilatérale d'indépendance.

4/ Dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo en dehors du Conseil de sécurité, y-a-t-il des risques à envisager pour la région des Balkans occidentaux, mais aussi peut-être ailleurs en Europe ?

La diplomatie fonctionne souvent selon la logique du précédent, même si l'on s'efforce de considérer le cas du Kosovo comme unique. C'est le fond de l'argumentaire russe qui brandit le scénario de sécession de l'Abkhazie (qu'elle soutient par ailleurs et qui est de facto en cours avec la distribution de passeports russes, la présence de forces militaires et la fermeture des frontières russo-géorgiennes), parmi d'autres cas. La déception américaine à l'égard des pratiques autoritaires du président géorgien, Mikhaïl Saakachvili, peut conduire à un accord de partage de l'Abkhazie selon un scénario chypriote, déjà évoqué entre Vladimir Poutine et Mikhaïl Saakachvili.

On rappellera toutefois que la Russie n'avait émis aucune objection lors de l'indépendance du Monténégro, où, il est vrai, elle a acquis des positions économiques dominantes. La raideur de la position russe sur le Kosovo est délibérée. Moscou veut signifier à l'Union européenne et aux États-Unis que rien d'important ne peut se régler sans la Russie. Ceci ne procède pas d'une solidarité spécifique avec des Serbes, souvent jugés ingrats et pas assez coopératifs pour les ambitions des firmes russes de l'énergie. Dans tous les cas de figure, la Russie s'estimera gagnante, soit que le report de la décision d'indépendance soit attribué à sa capacité de recourir au veto au Conseil de sécurité, soit que le nouvel État soit décrit d'emblée comme peu viable, appelé à rester un protectorat de l'Union européenne (ce qui fait précédent pour les conflits gelés du Caucase du Sud et de Moldavie).

Les dirigeants de la Republika Sprska (République serbe de Bosnie-Herzégovine) invoquent un éventuel précédent. Mais ils préfèreront sans doute la sauvegarde de leur indépendance de fait dans un État bosniaque faible à une insertion dans une Serbie étendue qui serait perçue, à Banja Luka (capitale de la Republika Sprska), comme une annexion. C'est probablement en Macédoine que le changement de statut du Kosovo, auquel la minorité albano-macédonienne est fortement liée par des relations économiques et familiales, peut être exploité par les courants politiques radicaux ; de fait, on y observe une inquiétante montée des tensions politiques.

L'Union européenne a commencé à bâtir sa politique de défense et de sécurité en intervenant dans les Balkans occidentaux. En affirmant haut et fort que sa crédibilité est en jeu - limiter les désaccords entre États membres et imposer un règlement -, l'Union européenne est tenue d'approfondir son engagement pour faire en sorte que les entités issues des tragiques crises yougoslaves deviennent des États viables. Cette viabilité suppose un consensus à l'intérieur de chaque État, difficilement accessible en l'absence de sentiment d'appartenance nationale (Bosnie-Herzégovine et Macédoine). Le processus classique de négociations avec chacun des États, avec des étapes ménagées en fonction des mérites propres, devrait être complété, à mon sens, d'une approche régionale synchronisée, puisque la viabilité recherchée de chaque unité dépend aussi de la capacité à faire fonctionner un ensemble régional albano-slave rénové.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Avenir et perspectives

Ernest Wyciszkiewicz

—

12 mai 2025

Les Balkans

Željana Zovko

—

31 mars 2025

Stratégie, sécurité et défense

Jan-Christoph Oetjen

—

27 mai 2024

Éducation et culture

Jorge Chaminé

—

3 juillet 2023

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :