Élargissements et frontières

François Bafoil,

Anne Bazin

-

Versions disponibles :

FR

Invité

François Bafoil

Anne Bazin

Version polonaise / Polish version :

http://www.robert-schuman.eu/pl/doc/entretiens-d-europe/ee-23-pl.pdf

Version polonaise / Polish version :

http://www.robert-schuman.eu/pl/doc/entretiens-d-europe/ee-23-pl.pdf

La Lettre : Six mois après les élections législatives du mois d'octobre 2007, quel bilan peut-on tirer ? Peut-on considérer qu'elles ont mis un terme aux crises à répétition et qu'elles ont constitué un tournant dans la vie politique polonaise ?

François Bafoil

: Plusieurs remarques concernant ce scrutin.

Premier point, le taux de participation. La Pologne est l'un des pays européens où le taux de participation était le plus faible lors des élections européennes de juin 2004 (seule la Slovaquie avait un taux plus faible). Lors des élections législatives et sénatoriales du mois de septembre 2005, ce taux était encore autour de 40 %. L'une des premières attentes de ces élections était que la démocratie l'emporte, c'est-à-dire que les citoyens se rendent aux urnes. Cela semble avoir été le cas puisque plus de 55 % d'entre eux sont allés voter. Ce n'est pas un taux formidable dans l'absolu mais c'est beaucoup plus que dans les années passées en Pologne et c'est cela qui compte.

Deuxième point, qui est allé voter ? D'abord, ceux qui n'avaient pas voté en 2005 pour un certain nombre de raisons : éloignement du politique, fatigue politique, sentiment que l'objectif principal avait été atteint avec l'intégration à l'Union européenne en 2004, écroulement du parti social-démocrate (SLD), incapacité de la Plateforme civique (PO) à articuler un vrai programme, ou encore brouillage des identités entre le parti Droit et Justice (PiS) et la PO qui avaient évoqué la possibilité de coopérer au sein d'un gouvernement de coalition. Les Polonais de l'étranger ensuite : compte tenu des taux migratoires, il s'agit d'un corps électoral extrêmement important. Les Polonais de l'étranger se sont massivement déplacé pour voter majoritairement pour la PO. Les jeunes enfin ont aussi voté en masse.

Troisième point, plus de 5,5 millions de voix ont été gagnées par la PO depuis 2005, le PiS attirant 1,5 million de voix supplémentaires.

Peut-on pour autant parler d'une scène politique nouvelle ? Oui, si l'on s'en tient aux composantes de cette scène : les partis extrémistes (Ligue des Familles (LPR) et Autodéfense-Samoobrona (SO)) semblent avoir disparu corps et biens. Les derniers sondages en date de mars 2008 confirment une croissance continue de la PO qui rassemblerait plus de 50 % des opinions favorables tandis que le PIS verrait son influence réduite à quelques 20 % et que le parti paysan (PSL) franchirait à peine les 5 %, et Gauche et démocrates (LID), pas davantage. Beaucoup moins, en revanche, si l'on regarde la carte socio-économique des élections : on voit bien que les clivages anciens demeurent. Pour résumer, les villes, les milieux éduqués, urbains et jeunes ont voté pour la PO. Et, parfois jusqu'à la caricature, ce sont les milieux moins éduqués et ruraux, et tout l'Est qui ont voté pour le PiS.

Ces élections marquent aussi sans doute la fin des crises du type de celles que l'on a connues depuis deux ans au sein de la coalition gouvernementale (PiS, LPR, SO), c'est-à-dire des accusations de corruption, des soupçons des uns contre les autres, une volonté hégémonique manifeste du PiS vis-à-vis de ses deux partenaires de la coalition. C'est sans doute aussi la fin des attaques contre les institutions comme la Cour Constitutionnelle, des velléités d'épuration anticommuniste comme la loi de lustration. Surtout, ces élections marquent la fin des crises à répétition avec l'Union européenne et l'Allemagne d'un côté, et avec la Russie, de l'autre.

Finalement, l'arrivée au pouvoir de la PO marque une stabilisation du jeu politique : en interne, compte tenu de la marge de manœuvre politique du nouveau Premier ministre, Donald Tusk, et surtout à l'international, où l'on se dirige vers une situation beaucoup plus apaisée. C'est la volonté de Donald Tusk qu'il a exprimée d'emblée avec la chancelière allemande, Angela Merkel, quelques jours après son élection. Volonté confirmée s'il en était besoin par la nomination de M. Bartoszewski comme conseiller spécial et dont le premier dossier est l'amélioration des relations avec l'Allemagne. Avec la Russie, il s'agit de renouer des relations normales aussi. Quant à l'Union européenne, Donald Tusk entend bien que son pays réintègre le jeu européen. Le traité de Lisbonne est accepté sans condition désormais. Tous ces points sont extrêmement positifs.

Comment expliquer la persistance de ces clivages en Pologne, malgré les aides massives, européennes notamment, et un taux de croissance plutôt élevé ?

En effet, le clivage est-ouest ne s'atténue pas en Pologne. Mais les régions gagnantes depuis 2004 sont toutes situées à l'ouest, auxquelles il faut bien évidemment ajouter Varsovie. A ce propos, il convient plutôt de parler de villes gagnantes plutôt que de régions gagnantes. C'est l'un des paradoxes de la Pologne. Depuis les années 90 et jusqu'à maintenant, on a une politique de redistribution très importante : de l'ordre de 24-25 % de dépense du PIB en parts sociales redistribuées (à titre de comparaison, ce taux est de l'ordre de 28-29 % en France). A noter que Donald Tusk, et c'est important, n'a pas remis en cause cette politique ; dans ces premières déclarations, il a confirmé que le programme des 2 milliards alloués aux cinq régions les plus pauvres (Varmie-Mazurie, Podlachie, Basses Carpates, Voïvodie de Lublin et Sainte-Croix) serait maintenu.

On a ainsi une homogénéisation ou plutôt une redistribution tout à fait remarquable et pourtant, en même temps, on constate un déséquilibre qui perdure : un double déséquilibre en fait, urbain/rural et ouest/est. Pour tenter d'expliquer ce paradoxe entre une politique de redistribution importante et la persistance de ces déséquilibres, ce n'est pas au niveau de la région (NUTS3) qu'il faut raisonner, mais au niveau inférieur, celui des communes ou des municipalités (NUTS2). L'analyse montre, en effet, que le développement économique est très polarisé dans certaines villes et non pas dans les régions. L'exemple de la Mazovie est une bonne illustration de ce phénomène. C'est la région la plus développée de Pologne, mais une analyse à ce niveau ne renseigne pas suffisamment. En effet, si on enlève Varsovie, la Mazovie devient la région la plus défavorisée, davantage que les régions de l'Est. De même, si l'on enlève Cracovie, la "Petite Pologne" s'écroule. Autour de Wroclaw, on n'est pas très loin non plus d'avoir un tel déséquilibre. A noter toutefois que ce n'est pas le cas de la Silésie. La croissance est ainsi très polarisée dans les villes. Et surtout, la croissance n'est pas le développement.

Ce paradoxe entre une redistribution tout à fait considérable et un phénomène de polarisation est analysé en Pologne en termes de "métropolisation", concept avec lequel je ne suis pas tout à fait en accord. Toujours est-il que la question pour le gouvernement polonais est de savoir comment articuler ces pôles de développement que sont les villes à leurs arrière-pays afin de diffuser finalement le développement.

Cette question du rapport entre croissance et développement concerne tous les pays émergents (cf. Inde, Brésil). Il est peut-être plus accentué dans le cas polonais dans la mesure où, alors que dans beaucoup de cas est-européens, on a une capitale qui englobe 1/5, voire 1/4 de la population du pays, on a en Pologne, beaucoup de grandes villes, assez bien réparties sur le territoire, sauf à l'Est toutefois : Cracovie, Katowice, Wroclaw, Poznan, Szczecin, Lodz, Gdansk et Varsovie, c'est-à-dire un maillage de villes qui constitue un avantage évident pour le développement.

D'où la question de promouvoir un développement articulé à partir des villes dont les potentialités favorisent les IDE et de concevoir un effet de levier en direction de leurs zones de rayonnement, via les infrastructures de transport et le renforcement de l'aide à l'innovation. C'est en tout cas l'idée que tous les responsables politiques polonais ont en tête. Mais le problème en Pologne, c'est qu'en dehors de ce réseau de très grandes villes, on n'a pas de tissu de villes moyennes. Plus exactement, un grand nombre d'entre elles sont en crise comme le montrent les travaux conduits sous la direction du professeur Gorzelak qui insistent non seulement sur l'aspect industriel de ces crises, mais aussi sur leur aspect humain : les gouvernances compétentes font défaut tout comme les coopérations entre partenaires publics et privés. L'impéritie politique domine trop souvent. Pour reprendre l'exemple de la Mazovie, on compte à côté de Varsovie cinq villes qui étaient les anciennes capitales de Voïvodie d'avant la réforme de 1998. Mais sur ces cinq, quatre se sont complètement effondrées économiquement : Ostroleka au Nord, pour des raisons agricoles, de même que Siedlce à l'Est et Radom au Sud pour des raisons industrielles. Ciechanow au Nord s'en sort un peu mieux mais finalement, la ville de Plock a été la seule à se développer grâce à son terminal pétrochimique et à la présence d'Orlen, la première entreprise nationale. On touche ici un véritable enjeu de développement : comment renforcer le potentiel des villes petites et moyennes ? Comment faire en sorte que soit articulé le développement de la grande ville à son environnement et vice-versa sans créer un effet de "pompage", qui verrait les pôles de développement urbains pomper littéralement leur environnement, notamment du point de vue de la population ?

Vu d'ici pourtant, la situation économique de la Pologne semble plutôt bonne. Qu'en est-il réellement ? L'évocation du modèle irlandais par Donald Tusk vous semble-t-elle pertinente ?

Il convient de répondre à cette question en deux temps, tout en soulignant que le cadre général est plutôt rose en effet. D'un point de vue macro-économique, la majorité des indicateurs incite à l'optimisme et l'objectif affiché des Polonais d'adhérer à la zone euro en 2010-2011 semble réaliste. La croissance est de l'ordre de 5-6 % (seuls les Baltes en Europe sont à plus de 10 %). Seule inquiétude pour les économistes : la pression qui s'exerce sur les salaires et donc sur l'inflation mais c'est le seul indicateur qui pose problème. Pour le reste, dette publique, ratio dette/PIB, les conditions de Maastricht sont remplies. C'est là un premier élément de réponse extrêmement important. Dans ces conditions, Donald Tusk peut accroître la libéralisation de l'économie avec l'annonce il y a peu de la suppression de l'impôt sur les placements bancaires dès 2009 et d'autres mesures en faveur des retraités et des émigrés.

Au niveau micro-économique en revanche, la situation est plus nuancée. Quelques chiffres d'abord : la Pologne reçoit près de 20% des fonds structurels européens, ce qui est considérable. Sur la période 2007-2013, il s'agit d'un montant de 67,284 milliards d'euro, auxquels il convient d'ajouter la contribution nationale de quelque 18 milliards d'euro. C'est donc un total de près de 85 milliards d'euro qui échoient à la Pologne. S'ajoutent ensuite 22,176 milliards d'euro supplémentaires, acquis au titre des fonds de cohésion (notamment pour financer les infrastructures autoroutières) et bien sûr les 14 milliards de la PAC. Jamais un État n'aura autant été soutenu par l'Union européenne et l'on comprend dès lors l'optimisme qui prévaut dans ce pays qui reçoit ainsi plus de 105 milliards d'euro.

Cela étant dit, se pose évidemment la question de la mise en œuvre de ces aides. Il est trop tôt pour faire un bilan des années 2004-06, période pendant laquelle on a eu beaucoup de petits projets. Les problèmes qui se posent, ce sont les infrastructures, le capital humain et les marchés locaux. Une grande partie des aides européennes va aux infrastructures, transport, environnement, infrastructures sociales et économiques. Mais on se heurte toujours en Pologne au principe sacré de l'autonomie des communes (Gmina) et il s'avère jusqu'à présent très difficile de créer des incitations pour rendre les coopérations intercommunales efficaces. C'est là un premier point important.

Par ailleurs, deux rapports sont venus coup sur coup tempérer cet optimisme en faisant état de la moindre attractivité du territoire polonais aux yeux des investisseurs. Dans le classement établi par la Banque Mondiale (Doing Business), la Pologne rétrograde de la 68 à la 74ème place, se trouvant en queue de peloton lorsqu'il s'agit des autorisations liées aux permis de construire, les divers temps d'attente, ou encore le règlement des impôts et la flexibilité du marché du travail. En outre, dans le classement établi par le groupe AT Kearney, en matière d'indice de confiance pour les investisseurs étrangers, la Pologne passe de la 5ème place en 2006 à la 22ème place un an plus tard. Ce qui frappe l'attention également, c'est la modification du classement des régions tel que l'a établi l'institut du marché de Gdansk dans sa dernière publication en date de 2007. En matière d'attractivité, la Basse Silésie, avec Wroclaw pour capitale, est passée devant la Mazowie (il faudrait dire Varsovie). Plus généralement, autant pour l'investissement industriel, social ou économique avec les zones économiques, qu'en matière de services ou d'offre technologique, les régions silésiennes se distinguent très largement en tête.

Deuxième élément de réponse : sous la pression du centre, et plus précisément du ministère du développement régional, les principes de la stratégie de Lisbonne (économie de la connaissance, création d'universités, transferts de l'innovation, création de liens entre les universités et les PME, etc.) concernent à peu près 60 % des programmes régionaux. Mais on peut se demander ce que signifie, dans les régions de l'Est notamment, le projet de créer des universités, ou de demander aux entreprises de mettre en oeuvre l'innovation lorsqu' il n'y a pas de milieu universitaire conséquent, pas même de tradition intellectuelle au sens large, pas de réseau de villes capables d'articuler le développement, pas de réseaux de PME et évidemment pas d'IDE ?

Il faut revenir ici un peu en arrière et évoquer le bilan du gouvernement Kazcynski. Les frères Kaczynski se moquaient de l'économie et étaient obsédés par le politique. Certains observateurs étrangers considèrent que les acquis de 2004 en matière de compétence administrative ont été perdus en 2005-2007. C'est sans doute exagéré mais ce n'est peut-être pas tout à fait faux. Du point de vue de l'organisation de l'État et des administrations, les dirigeants de cette époque ont entretenu l'incertitude et n'ont pas effectué les réformes juridiques fondamentales. Ils ont notamment écarté le projet de statut de la fonction publique. Et si une école supérieure de l'administration (type ENA) a finalement été créée pour donner à l'État un corps de hauts fonctionnaires, les diplômés de cette école ne disposent pas des postes qui auraient pourtant dû leur être réservés. A la place, les Kaczynski ont créé une "réserve de cadres", de sorte que les nominations dépendaient avant tout de leur propre décision et donc de la loyauté à leur égard.

Sur le plan économique, le gouvernement sortant n'a pas travaillé sur les dossiers urgents. Il ne s'agissait pas de trouver de l'argent puisque la Pologne dispose de fonds considérables, mais de travailler sur les obstacles bureaucratiques qui entravent le développement. Sur ce point, la comparaison avec le Portugal, l'Italie du sud ou, plus encore, l'Irlande est intéressante.

Considérons en effet les solutions qui ont été mises en œuvre en Irlande et devraient être suivies par la Pologne pour que celle-ci puisse atteindre le niveau de l'Irlande d'ici quelques années.

Durant les dix premières années qui ont suivi son adhésion à la CEE, l'Irlande a bénéficié des fonds structurels mais ne les a pas utilisés pour assurer les bases de son développement ultérieur. Elle n'a pas modifié les orientations de la dépense publique, elle a continué à soutenir des entreprises vouées au déclin, etc. Mais, à partir de la fin des années 80, l'Irlande a connu la croissance en enclenchant un cycle vertueux fondé sur trois éléments : 1. une réforme complète de l'État, c'est-à-dire une réforme de la dépense publique qui ne soutient plus les emplois traditionnels et les branches vouées au déclin. 2. Une grande réforme de l'éducation : c'est un des grands défis auquel fait face la Pologne, peut-être plus important que celui qu'a connu l'Irlande en son temps. L'Irlande devait transformer son système universitaire. Mais les Polonais doivent commencer par mettre les enfants à l'école dès 3 ans alors que beaucoup ne commencent l'école qu'à 7 ans. Or, des études menées à l'OCDE montrent très clairement que si les enfants en milieu rural ne vont pas à la maternelle, ils n'iront pas à l'université. Une grande réforme de l'éducation doit donc commencer par l'installation d'écoles maternelles, notamment en milieu rural. 3. Une réforme de la mise en œuvre des fonds structurels et des IDE. L'Irlande avait beaucoup d'investisseurs, américains notamment (d'origine irlandaise). Les Polonais sont dans une situation qui n'est potentiellement pas très différente compte tenu de l'importance de la communauté polonaise à l'étranger. Il semble que Donald Tusk ait le schéma irlandais dans la tête. Et il a aussi les moyens politiques de le mettre en œuvre.

Peut-on en déduire que les Polonais cesseront de partir s'installer à l'étranger, en Irlande justement ? Ce serait oublier un autre grand problème dans les villes polonaises, celui du logement. Le logement vieillit, il y a un problème de rénovation urbaine, de création de logements et d'accession à la propriété qui devrait être facilitée, notamment pour les jeunes. C'est devenu très difficile de se loger quand on est jeune en Pologne. Sans logement et avec des salaires trop bas, les jeunes sont naturellement tentés de partir à l'étranger et d'y rester s'ils y fondent une famille. La question de l'émigration est un réel sujet politique. Peut-on ralentir la tendance, voire l'inverser ? Donald Tusk en a parlé, Kazcynski aussi. On a évoqué de 1 à 2 millions de Polonais concernés. Il semblerait que ce soit plutôt 2 millions de Polonais qui soient effectivement partis au cours des dernières années. Donald Tusk a promis l'abolition fiscale aux salariés polonais qui travaillent au Royaume-Uni. Sans doute parlera-t-on différemment de la Pologne dans sept ans ; elle sera alors plus développée et cette émigration massive devrait se ralentir avant de cesser, comme ce fut le cas pour le Portugal ou l'Irlande.

Mais ce qui est aussi en jeu en Pologne, c'est la question de l'immigration dans un pays traditionnellement très homogène, immigration qui répond notamment aux besoins importants de main d'œuvre dans le bâtiment et les services. C'est un véritable défi pour la société polonaise qui se découvre ainsi terre d'immigration. La question du logement notamment se pose là encore de manière très vive.

Sur le plan international, peut-on parler du retour de la Pologne en Europe ?

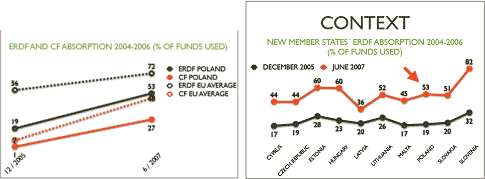

Donlad Tusk a incontestablement la volonté de remettre la Pologne dans le jeu européen. Il n'y aura pas de rupture dans les grands équilibres des projets européens, parce qu'il s'agit de projets décidés au titre des fonds structurels pour 7 ans et qui viennent d'être entérinés par la Commission. Ils ne seront donc pas modifiés et de toutes façons, dans toutes les régions, toutes les administrations sont à pied d'œuvre pour en bénéficier le plus largement. Les taux de consommation des fonds incitent là aussi à l'optimisme (cf graphiques).

Source : Comité du contrôle budgétaire du Parlement européen, 12 sept 2007.

Source : Comité du contrôle budgétaire du Parlement européen, 12 sept 2007.

Sur le plan externe, Donald Tusk est décidé à faire la paix avec son plus grand partenaire à l'Ouest, l'Allemagne mais aussi à changer de ton avec la Russie. On a dit qu'il pourrait remettre en cause le lien transatlantique. Je ne crois pas ; il conçoit la défense européenne dans l'OTAN et avec les États-Unis.

C'est sur d'autres sujets européens importants que l'on attend les Polonais : la question financière d'abord avec la renégociation de la politique agricole commune à partir de 2008 et les nouvelles alliances qu'il va falloir nouer - la France apparaissant comme le partenaire idéal pour la Pologne sur ce sujet -, et la discussion sur le budget. Autre sujet délicat avec les partenaires européens, la question de l'adhésion de la Turquie. La Pologne est favorable à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. On aurait pu attendre de la très catholique Pologne qu'elle rejette un grand pays musulman comme la Turquie. En fait, ce soutien illustre combien les Polonais sont avant tout des Européens libéraux qui appellent de leurs vœux le grand marché. En outre, derrière cette acceptation de la Turquie, se pose la question de l'intégration de l'Ukraine. Cela fait dix ans que la situation n'a pas tellement changé et l'Ukraine n'est pas un partenaire si important d'un point de vue économique pour la Pologne, même s'il est capital pour sa sécurité. Car ce que voudraient les Polonais, c'est repousser la frontière de l'Union encore plus à l'Est avec un État tampon entre les Russes et eux, tout en sachant très bien que ce n'est guère négociable avec Moscou. Derrière la question turque enfin, il y a aussi l'idée de poursuivre l'élargissement et de se montrer les défenseurs de la solidarité européenne. En d'autres termes, promouvoir un projet européen d'un grand marché en maintenant les grands principes solidaristes. Sans toutefois poser les questions budgétaires qui accompagnent nécessairement le dossier turc dans la mesure où, pour les Polonais, il n'y a pas de problème : c'est à l'Ouest de payer.

Pour autant, je ne crois pas que Donald Tusk ait un projet politique pour l'Europe. La question qui l'intéresse avant tout est celle de la gestion des fonds structurels, dans une approche finalement encore très souverainiste, relativement proche de celle qui prévalait pendant la période antérieure, à ceci près qu'il n'a pas l'intention de jouer les trublions en Europe. Mais c'est l'intérêt national qui dicte le comportement européen de Donald Tusk, bien plus que la conviction ou même une simple vision politique européenne. Dans cet esprit, il fera tout pour renforcer une Union européenne des États.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Avenir et perspectives

Ernest Wyciszkiewicz

—

12 mai 2025

Les Balkans

Željana Zovko

—

31 mars 2025

Stratégie, sécurité et défense

Jan-Christoph Oetjen

—

27 mai 2024

Éducation et culture

Jorge Chaminé

—

3 juillet 2023

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :