Multilatéralisme

Quentin Perret

-

Versions disponibles :

FR

Quentin Perret

Introduction

Les relations entre l'Union européenne et la Russie obéissent à trois contraintes. La première est la différence de nature entre l'Union, construction récente, aux compétences évolutives et rassemblant des Etats indépendants et démocratiques, et la Russie, nation pleinement souveraine et héritière d'un Empire autocratique et multinational. La seconde est l'incertitude qui caractérise le comportement de ces deux entités, née des bouleversements internes intervenus depuis 15 ans et de l'instabilité de leur environnement géopolitique. La troisième est la proximité et l'interdépendance qui, sur tous les plans, unissent la Russie et l'UE et ne leur laissent d'autre choix que de s'entendre.

Cette situation se complique du fait des particularités de l'Union européenne en tant qu'acteur international. Dépourvue pour l'essentiel de capacités militaires et stratégiques, celle-ci a fait de l'action économique le cœur de sa politique étrangère, tout en essayant de transposer sur la scène internationale son savoir-faire en matière d'harmonisation des législations internes. Cette tentative visant à effacer progressivement la frontière entre politique intérieure et politique étrangère s'est heurtée au refus de la Russie de remettre en cause sa propre souveraineté et à l'incapacité des Etats membres de l'Union à coordonner leurs propres politiques vis-à-vis de Moscou et à reprendre à leur compte les décisions prises en leur nom à Bruxelles. Ce dernier facteur explique, pour une large part, le contraste entre le poids économique déterminant de l'Union en Russie et dans l'espace post-soviétique et la faiblesse parfois remarquable de sa position politique.

Près de dix ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de Partenariat et de Coopération de 1997, la relation entre la Russie et l'Union européenne est donc à réinventer. Ce travail de redéfinition, s'il ne peut aboutir sans l'accord et la coopération de la Russie, suppose, de la part des dirigeants européens, à la fois une véritable unité d'action, car les contradictions entre Etats européens et la coexistence de politiques nationales parfois divergentes compromet la capacité de chacun d'eux à infléchir la politique de la Russie, et un retour à une conception plus classique des relations internationales, car l'Union européenne ne saurait obtenir, à elle seule, l'abolition des règles de la diplomatie westphalienne, auxquelles la Russie, comme d'autres, entend demeurer fidèle.

I-Les fondements du Partenariat Union européenne - Russie

A-Les principes fondateurs

Les deux textes fondateurs du Partenariat entre la Russie et l'Union européenne sont l'Accord de Partenariat et de Coopération, conclu en 1994 et entré en vigueur en 1997, et l'Accord sur les Quatre "Espaces Communs", conclu en mai 2005. Le premier Accord est essentiellement économique. Se réclamant du "respect des principes démocratiques et des droits de l'Homme" par les deux Parties (art. 1 et 2), il vise "l'intégration progressive" des économies russe et européenne, avec pour objectif ultime "l'établissement d'une zone de libre-échange" (art. 1 et 3). Le texte prévoit que "la Russie bénéficiera d'une assistance financière de la part de la Communauté" (art. 86), met en place une infrastructure institutionnelle pour assurer la mise en oeuvre de l'Accord et institue les sommets semestriels entre dirigeants russes et européens. L'Accord de 2005 complète le premier et tire les conséquences de l'extension des compétences de l'Union européenne. Le partenariat a désormais pour objectif la réalisation de 4 "espaces communs" : un espace économique, un espace de liberté, de sécurité et de justice, un espace de sécurité extérieure et un espace de recherche et d'éducation. La coopération bilatérale couvre désormais une grande variété de domaines et engage à la fois les institutions communautaires et les Etats membres représentés au Conseil de l'Union.

Ces Accords ne sont cependant pas interprétés de la même manière par les dirigeants russes et européens. Pour l'Union européenne, les deux objectifs du Partenariat sont "une démocratie stable, ouverte et pluraliste en Russie, gouvernée par la loi et soutenant une économie de marché prospère" et "le maintien de la stabilité européenne, la promotion de la sécurité internationale et une résolution des défis communs du Continent grâce à une coopération accrue avec la Russie" [1]. Pour la Russie, le Partenariat vise à "promouvoir les intérêts nationaux, accroître le rôle et améliorer l'image de la Russie en Europe et dans le monde, grâce à l'établissement d'un système paneuropéen de sécurité collective" et à "mobiliser le potentiel économique et l'expérience managériale de l'Union pour promouvoir le développement d'une économie sociale de marché en Russie, basée sur les principes de concurrence équitable et de l'Etat de droit démocratique" [2]. L'objectif essentiel de la Stratégie européenne est donc l'extension des valeurs démocratiques en Russie, tandis que celui de la Stratégie russe est la consolidation de la puissance économique et diplomatique de la Russie. Cette divergence n'invalide en rien la légitimité et l'utilité des Accords [3], mais elle n'en constitue pas moins, pour la politique européenne, une difficulté réelle.

B-Un contexte politique instable

1) Les transformations de l'Union européenne

L'avenir des relations politiques est tributaire de l'évolution interne des deux partenaires. En 1994, l'Union européenne, composée de 12 membres, avaient des compétences essentiellement économiques. Les compétences régaliennes demeuraient la propriété exclusive des Etats membres. Deux évolutions fondamentales sont intervenues depuis lors : l'extension des compétences et des capacités de l'Union, tant dans le champ diplomatique et militaire (PESC/PESD) qu'en matière judiciaire et policière (JAI/JLS) ; l'élargissement, en 1995 puis en 2004, à 13 nouveaux Etats membres, essentiellement au Nord et à l'Est du Continent, infiniment plus soucieux de la Russie que ne l'étaient les anciens membres. Cette croissance verticale et horizontale de l'Union, dont témoigne l'Accord sur les Quatre Espaces, a accru l'importance de la Russie dans la politique extérieure de l'Union tout en accentuant la divergence des opinions entre Etats membres, encourageant certains de ces derniers à privilégier leurs relations bilatérales. Face à la Russie, l'Union apparaît comme un géant, mais dépourvu de volonté ferme, car tiraillé entre partisans du compromis et de la fermeté.

2) L'évolution de la Russie

L'évolution de la politique russe vis-à-vis de l'Union n'a pas été moins sensible. En 1994, cette dernière figurait à peine dans les calculs stratégiques des dirigeants russes, plus préoccupés d'enrayer le renforcement de l'OTAN et de restaurer la position centrale de l'OSCE [4]. Depuis, le dépérissement de celle-ci s'est accompagné d'un réchauffement spectaculaire des relations entre l'OTAN et la Russie, symbolisé par la création d'un Conseil commun en 2002. Quant à l'Union européenne, depuis Kaliningrad [5] jusqu'à la "Révolution Orange" en Ukraine en passant par le bouleversement économique et géopolitique consécutif à l'élargissement de 2004, elle est simplement devenue pour la Russie une réalité incontournable. Mais ce rapprochement non planifié avec un acteur d'un type entièrement nouveau, parfois inflexible dans la négociation et voué à s'ingérer dans les affaires intérieures de ses partenaires [6], a pu s'avérer inconfortable pour une Russie engagée dans un processus de "consolidation conservatrice" à la suite de l'effondrement des années 90 [7]. Les spécificités de l'action extérieure de l'Union apparaissent, dans la conjoncture actuelle, comme un facteur de complication de ses relations avec la Russie.

II-Les principaux thèmes de la coopération bilatérale

A-Les relations économiques

1) Le programme TACIS et l'aide européenne

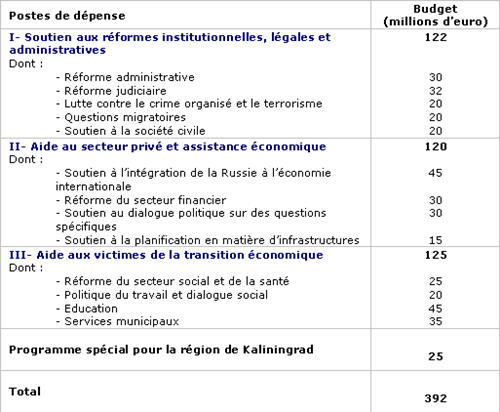

L'intégration des économies russe et européenne passe par l'égalisation du niveau de vie entre l'Union européenne et la Russie. En 2005, le PIB de l'UE était de 10 677 milliards d'euro, soit environ 23 000 euro par habitant. En dépit d'un taux de croissance supérieur, le PIB russe était de 616 milliards d'euro, soit 4 316 euro par habitant. Pour tenter de compenser cette différence, l'Union européenne met en place, depuis 1991, un programme d'aide au développement baptisé TACIS. Environ 2,6 milliards d'euro ont été attribués à la Russie depuis 15 ans au titre de ce programme, dont 392 millions d'euro pour la période 2004-2006. Les postes de dépense prévus étaient les suivants :

Tableau I - Enveloppe budgétaire pour le programme TACIS - Russie, 2004-2006

Source : National Indicative Programme,

Source : National Indicative Programme,

Russian Federation, 2004-2006 (TACIS 99/2000)

Du propre aveu de la Commission, l'aide européenne a été bien plus efficace pour soutenir des projets ciblés que pour accélérer les réformes légales et institutionnelles. La Commission a néanmoins choisi de confirmer les orientations du programme TACIS, auquel viennent s'ajouter l'Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l'Homme, l'aide humanitaire à destination de la Tchétchénie et les fonds consacrés à la coopération scientifique et technologique. La Commission cherche, en outre, à associer les Etats membres et les institutions financières internationales à sa propre démarche.

2) La balance des échanges

La relation commerciale entre les deux partenaires apparaît inégale. L'élargissement de 2004 a accru le poids déjà considérable de l'Union européenne dans le commerce extérieur de la Russie. L'Union représentait, en 2004, 49 % des importations et 54 % des exportations de la Russie. A l'inverse, la Russie, troisième partenaire commercial de l'Union derrière les Etats-Unis et la Chine, ne représentait en 2005 que 9 % de ses importations et 5 % de ses exportations. Ces chiffres confirment la disparité économique entre l'Union et la Russie. Le volume de ces échanges ne cesse toutefois de s'accroître : entre 1999 et 2005, les échanges de biens ont plus que triplé en valeur, les exportations de l'Union vers la Russie passant de 16,6 à 56,4 milliards d'euro, tandis que les importations bondissaient de 34,3 à 106,7 milliards d'euro. L'interdépendance entre les économies russe et européenne ne cesse donc de s'accroître. Si l'objectif, proclamé en 1994, d'un Espace économique commun entre la Russie et l'Union européenne paraît encore lointain, la tendance actuelle va dans ce sens [8].

La balance des échanges est nettement excédentaire en faveur de la Russie. Déjà supérieur à 50 milliards d'euro, cet excédent continue de s'accroître. Ce chiffre s'explique par la structure des échanges. Plus de 64 % des importations de l'Union en provenance de Russie consistent en matières premières énergétiques, gaz et pétrole [9]. Les produits manufacturés ne représentent que 10 % de ces importations. A l'inverse, 85% des exportations de l'Union à destination de la Russie consistent en produits manufacturés, dont 37 % pour les machines-outils, 14,5 % pour les produits chimiques et 10 % pour les équipements de transport [10]. Les échanges entre l'Union européenne et la Russie pourraient croître encore davantage si les négociations d'adhésion de cette dernière à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) devaient aboutir.

B-La question énergétique

Les relations énergétiques entre la Russie et l'Union européenne sont devenues un sujet de préoccupation. En 2005, la Russie fournissait environ 50 % du gaz naturel et plus de 30 % du pétrole importés par l'UE. Ces chiffres, qui selon toute vraisemblance continueront d'augmenter au cours des prochaines années, provoquent l'inquiétude de nombreux dirigeants européens qui redoutent les conséquences d'une telle dépendance pour leur propre liberté d'action. Cette crainte semble d'ores et déjà infléchir la politique de plusieurs Etats européens vis-à-vis de la Russie.

Les arguments en faveur d'une nouvelle politique énergétique européenne comprenant, en particulier, une diversification des approvisionnements énergétiques de l'Union sont nombreux et solides [11]. La Commission a formulé des recommandations à cet égard [12]. Mais la crainte particulière d'un chantage énergétique russe paraît dénuée de fondements. Car si les Européens dépendent de la Russie, la réciproque est tout aussi vraie. L'Union européenne représente 60 % des exportations russes de pétrole et 50 % de ses exportations de gaz naturel. Au total, près de 40 % des recettes de l'Etat russe et environ 75 % de ses recettes d'exportation proviennent de ces exportations énergétiques. Dans ces conditions, la Russie ne peut se permettre de menacer, moins encore d'interrompre effectivement, l'approvisionnement énergétique de l'Union [13]. C'est ce qu'a sans doute démontré la résolution rapide de la crise de janvier 2006 entre la Russie et l'Ukraine [14]. La Russie n'a d'ailleurs jamais esquissé la moindre tentative de chantage vis-à-vis de l'Union, même lorsque la politique de cette dernière était en contradiction avec la sienne.

Ce n'est pas un conflit de nature politique que les dirigeants européens doivent redouter dans leur commerce énergétique avec la Russie, mais un épuisement trop rapide des ressources disponibles. Les gisements exploités tendent à s'épuiser et l'ouverture de nouveaux gisements nécessiterait des investissements et une technologie que des acteurs non russes seraient seuls en mesure de fournir. Or les autorités russes restreignent l'accès des compagnies étrangères aux ressources naturelles du pays, la compagnie nationale Gazprom possédant, en outre, les droits exclusifs sur le transport du gaz à l'exportation. Les autorités russes refusent pour le moment de ratifier la Charte européenne de l'Energie, qui permettrait une plus grande ouverture du secteur énergétique russe aux investisseurs étrangers. Un compromis paraît toutefois inévitable si l'épuisement des gisements actuels se confirme. En échange d'une participation accrue à l'exploitation de nouveaux gisements, les compagnies et gouvernements européens, mais aussi américains, japonais ou chinois, pourraient obtenir un assouplissement du monopole de Gazprom sur le réseau de gazoducs.

C-Les problèmes de voisinage

Dans sa Stratégie de moyen-terme publiée en 1999, la Russie affirme qu'un des objectifs de sa politique européenne est "la consolidation du rôle dominant de la Russie dans [...] le système de relations politiques et économiques au sein de la CEI". L'Union européenne, pour sa part, a mis en place depuis 2004 une Politique de Voisinage à laquelle participent cinq anciennes Républiques soviétiques [15]. Le but de cette politique est de créer vis-à-vis de l'UE "un cercle de pays [...] s'engageant dans une relation de plus en plus étroite allant au-delà de la coopération, c'est-à-dire impliquant un niveau d'intégration économique et politique important".

Les politiques russes et européennes vis-à-vis des Nouveaux Etats Indépendants (NEI) [16] apparaissent ainsi incompatibles. Les crises survenues depuis 2003 [17] dans ces pays ont pourtant des causes essentiellement internes : si elles n'ont pu s'en désintéresser, ni la Russie ni l'Union européenne ne les ont provoquées et toutes deux ont su limiter leur implication de manière à ne provoquer entre elles aucune rupture irrémédiable. Ces deux facteurs - l'indépendance des NEI et la relative prudence observée tant par la Russie que par l'Union à leur égard - ont jusqu'à présent préservé les possibilités d'une entente bilatérale face aux "conflits gelés" que connaît la région. Il faut toutefois souligner que la politique de la Russie vis-à-vis de son ancien empire n'est pas de même nature que la politique de l'Union et, dans la mesure où elle cherche à préserver des relations d'exclusivité avec chacun des NEI, s'accommoderait moins aisément de la participation d'un acteur extérieur.

1) L'évolution interne des Nouveaux Etats Indépendants

A des degrés divers, tous les Nouveaux Etats Indépendants connaissent un affrontement larvé entre "conservateurs", représentant les anciennes élites soviétiques, et "modernistes", représentant les nouvelles classes sociales et partisans affichés du libéralisme occidental. La Russie tend à soutenir les premiers, l'Union européenne les seconds. Il arrive toutefois que des gouvernants "conservateurs" entretiennent d'excellents rapports avec les autorités européennes [18] et qu'à l'inverse, des "modernistes" soient attentifs à leurs relations avec la Russie [19]. Même les pays les plus engagés comme la Géorgie, pro-européenne et entretenant des rapports conflictuels avec la Russie, n'ont généralement d'autre choix que de conserver des liens de part et d'autre. Seule la Biélorussie paraît avoir coupé les ponts avec l'un des deux camps ; encore l'initiative de la rupture est-elle venue de l'Union européenne [20].

Chacun de ces Etats représente en fait un cas particulier et doit être considéré selon ses propres termes. De plus, pour les gouvernements de ces Etats, les relations avec la Russie et l'Union (ainsi qu'avec les Etats-Unis) obéissent moins à des considérations idéologiques qu'à des réalités géopolitiques externes et de politique interne : leurs "intérêts nationaux" déterminent leurs politiques étrangères et les amènent généralement à ménager leurs relations aussi bien avec Bruxelles qu'avec Moscou. Cette prudence est d'ailleurs partagée, à leur manière, par l'Union européenne et la Russie. Toutes deux ont d'ailleurs décidé depuis mai 2005, dans le cadre de l'Espace Commun de Sécurité Extérieure, "d'œuvrer ensemble" pour résoudre les problèmes "qui concernent les régions voisines de leurs frontières".

2) Les "conflits gelés"

Avec l'entrée en vigueur de sa nouvelle Politique de Voisinage, l'Union européenne est devenue un acteur dans la gestion et la résolution des "conflits gelés" de Moldavie et du Sud-Caucase. Ces conflits concernent le statut juridique et politique des régions de Transnistrie [21], d'Abkhazie [22], d'Ossétie du Sud [23] et du Nagorny-Karabakh [24].

La gestion politique de ces conflits s'effectue dans le cadre de plusieurs forums multilatéraux, au sein desquels la Russie joue un rôle essentiel mais où l'Union européenne, contrairement aux Etats-Unis, n'est pas formellement représentée. Le poids économique de l'Union lui assure toutefois une influence grandissante dans la région. Les différents plans d'actions élaborés dans le cadre de la Politique de Voisinage l'engagent en effet à financer la reconstruction de ces régions, en particulier l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. L'Union a également envoyé une mission d'intervention à la frontière de la Moldavie et de l'Ukraine. Elle a nommé deux représentants spéciaux au Caucase du Sud et en Moldavie qui, bien qu'officiellement dépourvus de compétences diplomatiques, maintiennent néanmoins un dialogue approfondi avec toutes les parties en présence.

L'influence de l'Union européenne dans ces différents conflits est toutefois inégale. De plus en plus incontournable en Moldavie, au sujet de laquelle le dialogue instauré en mai 2005 est de loin le plus avancé, elle reste faible dans le Sud-Caucase où, en dépit de l'importance de cette région pour la sécurité européenne, le dialogue demeure embryonnaire.

L'expérience passée suggère toutefois que la Russie acceptera un dialogue politique avec l'Union européenne le jour où celle-ci aura imposé sa présence dans la région. Cette leçon est sans doute valable pour l'ensemble de l'espace post-soviétique : une politique volontariste de l'Union européenne dans ces régions n'est pas incompatible avec une coopération avec la Russie, mais en constitue en fait la condition préalable.

D-Les menaces contre la sécurité intérieure

Dans le cadre de ses compétences en matière de Justice, Liberté et Sécurité, l'Union européenne entretient avec la Russie une coopération policière et judiciaire étroite sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée transnationale (trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains), la fraude douanière et fiscale, les risques nucléaires et écologiques.

Les différentes modalités de cette coopération font l'objet de plusieurs accords formels et informels [25]. Au niveau politique, la concertation s'effectue par le biais de rencontres ministérielles entre la 'Troïka' européenne (Commissaire européen à la Justice et aux Affaires intérieures, ministres de la Justice ou de l'Intérieur du pays assumant la présidence de l'Union ainsi que du pays représentant la prochaine présidence) et leurs homologues russes. Ces rencontres sont complétées par les réunions annuelles du Sous-Comité à la Concurrence, les Droits de Propriété Intellectuelle, l'Harmonisation Législative et la Lutte contre la Criminalité, ainsi que par les réunions annuelles ou semestrielles des officiers de police des Etats membres de l'Union, de la Commission européenne et de la Russie (auxquelles sont généralement associés des représentants d'Europol). Les autres aires de coopération sont :

• Coopération policière bilatérale (entre la Russie et les Etats membres de l'UE). Au niveau régional, cette coopération est la plus avancée entre les pays riverains de la Mer Baltique. Une Task Force pour la Mer Baltique a ainsi été mise en place pour combattre le crime organisé. Cette expérience est citée en modèle pour une coopération plus générale entre la Russie et l'Union européenne.

• Lutte contre le blanchiment d'argent. Cette lutte progresse au rythme de l'adaptation de la législation russe. La création par la Russie d'un Comité de Surveillance Financière, destiné à combattre les revenus illégaux, est le produit de la coopération avec l'Union européenne et en constitue un facteur d'approfondissement.

• Lutte contre le trafic de drogue. L'Union européenne forme des forces de police spécialisées, en Russie et parmi certains NEI. Cette formation commune améliore la lutte contre les trafiquants et facilite la coopération transnationale.

• Lutte contre le terrorisme. Outre la coopération policière et judiciaire prévue au Plan d'Action de 2002, le volet international de cette lutte est assuré par l'association de la Russie à certains travaux du Comité Politique et de Sécurité de l'UE.

• Coopération avec Interpol. C'est un des aspects du programme TACIS. Il s'agit d'accroître les capacités techniques et technologiques des forces de sécurité russes, ainsi que l'échange d'informations entre la Russie et l'Union européenne.

• Contrôle des frontières et lutte contre l'immigration clandestine. Ce sont depuis longtemps deux aspects essentiels de la coopération bilatérale. L'accord signé en mai 2006 sur la réadmission des étrangers en situation irrégulière constitue un aspect important de cette coopération.

• Réforme des systèmes légaux et judiciaires. Cette question déborde le cadre strict de la coopération policière. La Russie a néanmoins nommé un représentant auprès d'Eurojust, l'agence européenne chargée de la coopération judiciaire.

Depuis 1996, l'Union européenne a consacré plus de 100 millions d'euro à la coopération avec la Russie en matière de sécurité intérieure. La Russie a exprimé son intérêt pour prolonger cette coopération, notamment dans ses aspects internationaux.

E-Les crises internationales

L'importance de la coopération ne réside pas uniquement dans les questions bilatérales mais dans la contribution à la résolution de certaines crises internationales contemporaines.

a) Les Balkans occidentaux

Bien que la région ne figure plus parmi ses priorités, la Russie a joué un grand rôle lors des précédentes crises balkaniques. Dans la conjoncture actuelle, les relations étroites entre la Russie et la Serbie pourraient faciliter ou, au contraire, hypothéquer la conclusion des négociations sur le statut final du Kosovo, ainsi que les suites à donner à la mission européenne en Bosnie et sur les nouvelles relations à établir entre le Monténégro et ses voisins européens.

b) L'Afghanistan

Aux côtés des Etats-Unis, l'Union européenne et la Russie ont toutes deux contribué de manière décisive à la chute du régime taliban en 2001. Le soutien au gouvernement afghan doit désormais figurer parmi leurs priorités communes. Si ce soutien doit s'inscrire dans le cadre général de l'action internationale engagée, des aires de coopération plus ponctuelles, comme la lutte contre le trafic de drogue, pourraient faire l'objet d'initiatives individuelles entre le gouvernement afghan et un ou plusieurs partenaires étrangers.

c) Le Proche-Orient

Au même titre que les Etats-Unis et l'ONU, la Russie et l'Union européenne font partie du Quartet chargé de résoudre le conflit israélo-palestinien. Bien que l'acteur extérieur essentiel dans ce conflit demeure les Etats-Unis, le refus de la Russie de boycotter le Hamas et la volonté de l'Union européenne de maintenir son aide financière aux Palestiniens pourraient accroître leurs rôles respectifs dans la gestion du conflit. L'une et l'autre doivent en tout cas se concerter avec les Etats-Unis pour élaborer une politique commune face à la crise.

d) La lutte contre la prolifération

Après les attentats du 11 Septembre et dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme, un effort renouvelé a été accompli dans la lutte mondiale contre la prolifération. Si le TNP paraît en crise, l'Initiative de Sécurité contre la Prolifération connaît un succès grandissant. Lancée par les Etats-Unis en 2003, cette initiative regroupe la plupart des Etats européens, ainsi que la Russie depuis 2004.

La contribution de la Russie est essentielle à la réussite de tout effort international en matière de non-prolifération. Pour l'Union européenne, la question se pose désormais de codifier, de manière formelle ou informelle, les règles gouvernant les actions entreprises au nom de la PSI. Des consultations entre la Russie et l'Union européenne constituent un élément de l'émergence d'un consensus international sur la question.

e) L'Iran

Dans la crise iranienne, la Russie et l'Union européenne jouent un rôle incontournable. La Russie est à la fois le premier partenaire diplomatique de l'Iran et son premier fournisseur de matériel nucléaire et militaire ; l'Union est le premier partenaire économique et financier du pays. Un compromis russo-européen sur la question iranienne apparaît donc indispensable à la résolution pacifique de cette crise. L'alternative à une telle entente serait sans doute une rupture entre un bloc occidental, composé des Etats-Unis et de l'Union européenne, et un bloc "asiatique", emmené par la Russie et la Chine [26].

III-L'avenir d'un Partenariat Stratégique

A-Redéfinir les principes

1) Le Partenariat Union européenne/Russie dans son contexte international

Une partie des difficultés récentes entre la Russie et l'Union européenne provient de leurs visions divergentes des relations internationales. L'Union européenne s'efforce de bâtir un monde gouverné par le droit et transcendant les souverainetés étatiques et les rapports de force ; la Russie, comme d'ailleurs les Etats-Unis ou la Chine, demeure un Etat traditionnel, avec la souveraineté interne comme condition, la Realpolitik comme moyen et la puissance comme objectif [27].

Ce désaccord fondamental n'étant pas près de disparaître, il importe d'en limiter les conséquences. A l'évidence, la Russie et l'Union européenne ne peuvent s'entendre que là où elles y ont intérêt et lorsque leurs politiques ne sont pas incompatibles. Identifier les menaces et les intérêts communs et se concerter en vue d'élaborer des réponses communes pourrait ainsi permettre de refonder un Partenariat plus modeste mais, pour cette raison même, plus efficace.

2) La question de l'harmonisation juridique

La politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie a eu jusqu'à présent pour objectif et pour moyen l'adoption par la Russie des normes légales et institutionnelles en vigueur dans l'Union européenne. Selon les responsables européens, cette européanisation serait indispensable à la Russie pour résoudre ses problèmes économiques et sociaux [28].

De nombreux observateurs confirment que la Russie gagnerait à réformer ses institutions et à assainir certaines de ses pratiques [29]. Mais c'est aux dirigeants russes qu'incombe la responsabilité éventuelle d'une telle politique. De surcroît, le modèle économique et juridique européen ne constitue pas l'unique modèle dont puisse s'inspirer la Russie. C'est ce qu'ont reconnu implicitement les responsables de l'Union en 2004, lorsqu'ils ont approuvé le principe de l'adhésion de la Russie à l'Organisation Mondiale du Commerce [30]. Les règles gouvernant l'OMC ne se confondent pas avec les règles européennes. Ce sont pourtant ces règles qui gouvernent les relations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Certains observateurs russes pensent d'ailleurs que les règles de l'OMC devraient remplacer l'acquis communautaire comme base juridique du futur Espace Economique Commun entre la Russie et l'Union européenne [31].

En faisant de l'exportation de son propre modèle un objectif essentiel de sa politique internationale, l'Union européenne prend le risque de devoir assumer un échec qui ne serait pas le sien, puisqu'elle ne peut, en dernière analyse, contraindre ses voisins à se réformer contre leur gré. De surcroît, en s'érigeant elle-même en modèle, l'Union européenne irrite ses partenaires et suscite une accusation d'arrogance difficile à démentir. Employer l'aide financière européenne afin d'aider la Russie à remplir les engagements qu'elle aura librement contracté vis-à-vis de l'OMC permettrait d'éviter ces écueils. Les résultats économiques et sociaux d'une telle politique ne seraient certainement pas inférieurs à ceux de la politique actuelle.

B-Redéfinir les enjeux

Refonder un partenariat effectif entre la Russie et l'Union européenne ne peut signifier qu'une chose : définir ensemble des intérêts communs et les moyens de les promouvoir. Les deux questions auxquelles dirigeants russes et européens doivent répondre sont donc les suivantes : que peut apporter l'Union européenne à la Russie ? que peut apporter la Russie à l'Union européenne ?

1) Le rapprochement des sociétés

Le rapprochement des sociétés constitue un aspect prometteur du rapprochement entre la Russie et l'Union européenne. Le quatrième Espace Commun vise à accroître les échanges universitaires, scientifiques et culturels. Cet objectif peut être poursuivi et approfondi. L'accord conclu en mai 2006 sur l'obtention des visas et les procédures de réadmission, en assouplissant les conditions d'entrée et de séjour mutuelles, facilitera ce rapprochement.

2) Une coopération à l'échelle mondiale

L'existence de menaces communes constitue pour la Russie et l'Union européenne un facteur de rapprochement naturel. La coordination des réponses à ces menaces demeure toutefois inégale. Si la coopération face aux menaces internes (terrorisme, grande criminalité) paraît relativement satisfaisante, il n'en va pas de même de la coopération au niveau international. Face aux "conflits gelés" qui agitent l'espace post-soviétique comme face aux multiples crises du Proche-Orient, la coopération entre la Russie et l'Union européenne, seule ou comme élément d'une coalition internationale plus large, est loin d'avoir épuisé son potentiel.

Une telle perspective mondiale constitue pourtant le meilleur cadre possible pour le Partenariat entre la Russie et l'Union européenne. Cette réorientation de la Stratégie commune ne pourra toutefois être mise en œuvre que par les Etats membres. C'est à eux qu'il appartient de formuler des propositions communes, à la Russie comme à leurs autres partenaires (particulièrement les Etats-Unis), pour fonder un nouvel ordre international. Cet effort de recadrage suppose que les Etats membres de l'Union renoncent, dans leur propre intérêt, aux stratégies purement individuelles et s'efforcent de coordonner leurs politiques étrangères. La Russie, pas plus que nos autres partenaires, ne saurait prendre tout à fait au sérieux une Union européenne se querellant en permanence avec elle-même.

Conclusion

La nouvelle ère des relations internationales, proclamée dans les années 90, reposait sur la disparition présumée des conflits interétatiques et idéologiques. La démocratie libérale étant désormais pour les Etats le seul régime envisageable, il ne restait plus à ces derniers qu'à s'unir pour préserver la paix commune.

Les événements intervenus depuis lors ont démontré que ce diagnostic était, sinon erroné, du moins prématuré. Si la coopération entre Etats est plus que jamais nécessaire au rétablissement de la sécurité internationale, cette coopération ne peut encore s'appuyer sur une universalité démocratique pour l'heure inexistante. Les neuf premières années de leur Partenariat ont rappelé qu'en dépit d'une longue tradition commune, la Russie et l'Union européenne restaient séparées par la culture politique et l'histoire contemporaine. La volonté de l'Union européenne ne suffira pas à résorber cette différence. La Russie, quoi que puissent désirer ses amis et tramer ses adversaires, n'obéit qu'à elle-même et évolue en fonction de sa propre logique interne. La conséquence est que l'entente entre l'Union et la Russie ne sera pas toujours possible et le désaccord parfois nécessaire.

L'objectif du Partenariat demeure pourtant incontournable. D'une part, la sympathie qui unit l'Union européenne à la Russie déborde largement les politiques officielles. Par son existence même, par son exemple et par ses idées, l'Union européenne possède un pouvoir d'attraction immense. L'accroissement des échanges humains, intellectuels et commerciaux entre l'Union et la Russie ne fera qu'accroître ce pouvoir. D'autre part, les principaux problèmes auxquels le monde doit faire face requièrent de manière urgente une réponse coordonnée des principaux Etats de la planète.

Les dirigeants russes ont depuis longtemps affirmé leur intérêt pour une coopération avec l'Europe sur les questions internationales [32]. Cette perspective pourrait, dans le cadre d'un nouvel Accord de Partenariat et de Coopération [33], contribuer au renouvellement des relations entre la Russie et l'Union européenne.

[1] Conseil de l'Union européenne, Stratégie Commune de l'Union européenne sur la Russie (1999/414/CFSP), 4 Juin 1999.

[2] Stratégie de Moyen Terme de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne (2000-2010), 4 Octobre 1999.

[3] Les exemples historiques de coopérations fondées sur le désaccord abondent. Ainsi, les Accords d'Helsinki de 1975, quoique interprétés de manière diamétralement opposée par les Occidentaux et par les Soviétiques, n'en ont pas moins contribué à mettre un terme à la guerre froide. Fruit de ces Accords, l'OSCE est aujourd'hui citée en exemple par les dirigeants russes.

[4] Cf. Dov Lynch, "Russia faces Europe", Chaillot Paper 60 (ISS-EU, Paris, 2003)

[5] Dans la perspective de l'élargissement de l'UE aux Etats baltes, Bruxelles entendait appliquer aux voyageurs russes jusqu'alors libres de transiter entre Kaliningrad et le reste de la Russie, les restrictions applicables à l'entrée sur le territoire de l'Union. Ayant voulu plaider sa cause auprès de l'Allemagne et de la France, le gouvernement russe dut finalement traiter avec les autorités communautaires. Un compromis fut conclu en novembre 2002, prévoyant un régime administratif spécifique pour les voyageurs russes en transit.

[6] Pour une description de l'Union européenne comme productrice de normes sur la scène internationale, cf. Zaki Laïdi, La norme sans la force : l'énigme de la puissance européenne (Presses de Sciences-Po, 2005).

[7] Cf. Sergei Karaganov, "Dangerous relapses", Russia in Global Affairs, Avril-Juin 2006.

[8] Parmi les Etats membres de l'Union, le premier partenaire commercial de la Russie en 2005 était de loin l'Allemagne (représentant 30% des exportations et 19% des importations de l'UE), suivie de l'Italie (11% des exportations, 11% des importations). La France représentait environ 7% des exportations et 7,5% des importations communautaires.

[9] La part des autres matières premières représente 3,5 % de ces importations.

[10] Sources : Eurostat ; Commission européenne

[11] Cf. Christophe-Alexandre Paillard, Quelles stratégies énergétiques pour l'Europe ?, Note 30, Fondation Robert Schuman, Janvier 2006.

[12] Livre Vert : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, Commission des Communautés européennes, COM(2006)105 final, Bruxelles, 8 mars 2006.

[13] Cf. http://www.euractiv.com/en/energy/eu-russia-energy-dialogue/article-150061

[14] Les autorités ukrainiennes ayant refusé l'accroissement du prix du gaz exigé par la compagnie russe (et monopole d'Etat) Gazprom, celle-ci avait interrompu ses livraisons à l'Ukraine le 1er janvier 2006. L'approvisionnement fut rétabli trois jours plus tard, après que les dirigeants européens, touchés par cette coupure, eurent exigé une solution amiable au conflit. Un accord a finalement été conclu, prévoyant une augmentation modérée des prix pour l'Ukraine, à un niveau toujours bien inférieur aux tarifs en vigueur pour l'Union européenne.

[15] La Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. L'Union européenne n'entretient plus de relations avec la Biélorussie.

[16] Ainsi la Commission européenne désigne-t-elle les anciennes Républiques soviétiques prenant part à la Politique de Voisinage.

[17] Notamment la "Révolution des roses" en Géorgie (2003) et la "Révolution orange" en Ukraine (2004).

[18] Ainsi de l'Azerbaïdjan, considéré comme "un partenaire-clé de l'Union européenne dans le Sud-Caucase" en dépit d'une situation préoccupante en matière de démocratie et de droits de l'homme.

[19] En dépit du soutien accordé par les autorités russes à son adversaire, c'est à Moscou que le président ukrainien Viktor Youshchenko effectua, en 2005, son premier voyage à l'étranger.

[20] Depuis 1997, suite au tournant despotique du régime du président Lukashenko.

[21] Région de Moldavie à majorité russe et ukrainienne, ayant fait sécession en 1992. Les troupes russes présentes sur place maintiennent le statu quo depuis lors. Un plan de paix proposé par la Russie en 2003 s'étant heurté aux objections de l'UE et des Etats-Unis, les négociations sur le statut final de la Transnistrie se poursuivent sous l'égide de l'OSCE, de la Russie et de l'Ukraine.

[22] Région séparatiste de Géorgie, soutenue par la Russie. Deux négociations parallèles se poursuivent : un "processus de Sotchi" supervisé par Moscou et des discussions sous les auspices de l'ONU, à Genève.

[23] Région séparatiste de Géorgie. Le maintien de la paix y est assuré par une force tripartite russe, géorgienne et sud-ossétienne, supervisée par une Commission de contrôle commune.

[24] Enclave arménienne en territoire azerbaïdjanais. Après de durs combats, les négociations menées, au sein de l'OSCE, par le "groupe de Minsk" (comprenant la Russie, les Etats-Unis et la France), n'ont pu aboutir. Les frontières de l'Arménie avec la Turquie et l'Azerbaïdjan demeurent fermées.

[25] Plan d'Action contre le crime organisé en 2000, déclarations conjointes contre le terrorisme international en 2001 et 2002, Accord de Coopération entre Europol et la Russie en 2003.

[26] Depuis 2005, sur proposition de la Russie, l'Iran participe comme observateur à l'Organisation de Coopération de Shanghaï. Téhéran s'est néanmoins vu refuser le statut de membre à part entière lors du sommet de juin 2006.

[27] Sur ces visions divergentes, cf. Dov Lynch (éd.), "What Russia sees", Chaillot Paper 74 (ISS-EU, Paris, 2005).

[28] Dans une note stratégique du 27 décembre 2001, la Commission note que "l'Union a [...] la capacité de contribuer à résoudre les problèmes de la Russie [...] en matière de santé, d'éducation et de protection sociale, dans le cadre de la consolidation de l'économie de marché et de la démocratie". Pour ce faire, "la convergence législative, réglementaire et institutionnelle sur la base des modèles et des critères européens doit être encouragée". Commission européenne, Country Strategic Paper 2002-2006 - National Indicative Programme 2002-2003 - Russian Federation, Summary.

[29] Selon une hiérarchie établie par l'organisation Transparency International, la Russie se classerait au 126ème rang mondial des pays les moins corrompus, à égalité avec l'Albanie, le Niger et le Sierra Leone. Cf. http://ww1.transparency.org/cpi/2005/cpi2005.sources.en.html

[30] L'accord russo-européen de mai 2004 prévoit notamment une diminution des taxes russes à l'importation sur plusieurs types de produits européens, une libéralisation du secteur des services et un accroissement progressif du prix de l'énergie à la consommation pour les entreprises industrielles russes, afin d'encourager chez ces dernières une meilleure économie d'énergie. L'Union européenne s'engage en retour à soutenir l'adhésion de la Russie à l'OMC.

[31] La Russie négocie actuellement avec les Etats-Unis son entrée à l'OMC. Les négociations russo-américaines portent notamment sur un renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, la libéralisation du secteur bancaire, la diminution des subventions agricoles et l'ouverture du secteur énergétique russe aux investissements étrangers.

[32] Voir le discours de Vladimir Poutine au Bundestag, 25 septembre 2001.

[33] L'actuel Accord arrive à échéance fin 2007. Les négociations pour son renouvellement débuteront dans les prochaines semaines.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

L'UE dans la mondialisation

Olena Oliinyk

—

2 février 2026

Stratégie, sécurité et défense

Jean Mafart

—

26 janvier 2026

L'UE dans la mondialisation

Iana Dreyer

—

19 janvier 2026

Asie et Indopacifique

Earl Wang

—

12 janvier 2026

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :