Budget et Fiscalité

Nicolas-Jean Brehon

-

Versions disponibles :

FR

Nicolas-Jean Brehon

Conseiller honoraire au Sénat, spécialiste des questions budgétaires

I- Le budget de l'Union, au service de l'intégration européenne

Le budget [1] a été un précieux auxiliaire, voire un véritable acteur, de l'intégration européenne qui se manifeste par les moyens mis en œuvre et par les procédures suivies.

A- Les moyens mobilisés

1- Les grandes masses : quelques repères chiffrés

En trente ans, le budget a été multiplié par dix. Tous les seuils symboliques [2] ont été franchis: 10 milliards d'écus en 1969, 50 milliards en 1986, 100 milliards € en 2004. En 2007, il atteint 126 milliards € en crédits d'engagement, c'est à dire en dépenses autorisées, et 116 milliards € en crédits de paiements, somme comparable au budget moyen d'un Etat membre. La contribution, évaluée à 100 € par habitant (en euro actualisé) à la fin des années 70 et à 200 € au début des années 90, atteint 235 € par habitant à ce jour.

Le budget reste cependant relativement modeste, autour de 1% du RNB communautaire, une proportion stable depuis les années 90. Son niveau est parfois jugé insuffisant. Des marges de progression sont possibles, mais elles demanderaient l'accord des principaux financeurs, encore réticents à l'augmentation du budget communautaire [3], comme en a témoigné la position affichée par les six principaux contributeurs nets au budget communautaire lors de la négociation des perspectives financières 2007/2013.

2- La nature des dépenses

Le budget de l'Union n'est pas un budget comparable à celui d'un Etat membre. C'est avant tout un budget opérationnel, un budget d'interventions, de subventions, par opposition aux budgets nationaux, préemptés par les dépenses liées au remboursement de la dette [4] et aux dépenses de fonctionnement, qui ne représentent, en revanche, que 6 % du budget européen. Deux principaux postes, la politique agricole commune (PAC) et les dépenses de cohésion, absorbent près de 80 % du budget. On peut naturellement regretter que ces deux volets laissent peu de place aux dépenses de recherche sans doute plus mobilisatrices pour la construction européenne.

Même décriée sur le plan économique et budgétaire, la PAC a été, sur le plan politique, l'une des actions européennes les plus abouties. "Tandis que les autres dépenses ouvrent des possibilités de financements - accordés après appels à proposition -, la PAC ouvre des droits" [5] identiques pour tous les agriculteurs, dans tous les Etats, et répartis sur des critères objectifs (la production, les surface, etc.). La PAC est encore, jusqu'à ce jour, la seule politique budgétaire authentiquement communautaire. Nulle autre n'a été poussée à ce niveau d'intégration.

3- Le budget communautaire s'est adapté aux défis

Les élargissements ont été absorbés. Outre "l'effet base" lié au changement de périmètre, les élargissements ont aussi entraîné des inflexions budgétaires sensibles : la querelle sur le partage du financement du budget après 1973 (avec l'adoption d'une correction britannique en 1984), le développement de la politique régionale après 1986 (avec le doublement des fonds structurels entre 1987 et 1992), la prise en compte des questions d'environnement après 1995 (avec l'apparition du développement rural, deuxième pilier de la PAC), enfin la mobilisation de la politique de cohésion après 2005 (avec la priorité aux nouveaux Etats membres).

Les crises budgétaires ont été réglées. Dans les années 80, l'Union européenne devait faire face à des crises récurrentes: la contribution britannique, le bouclage du budget, les "marathons budgétaires" pour fixer les prix agricoles, etc. Ces querelles ont été réglées.

En 1984, l'adoption d'une "correction des déséquilibres budgétaires excessifs" a tempéré les critiques britanniques.

En 1988, l'adoption de la ressource PNB, une contribution nationale proportionnelle à la part du PNB de chaque Etat dans le PNB de l'UE, garantit le financement du budget.

A partir de la même année, le budget a été encadré par un cadre financier pluriannuel fixant des plafonds de dépenses d'abord pour une durée de cinq ans, puis à partir de 1993 pour sept ans. Ces "perspectives financières" ont apporté la paix budgétaire, ou ont au moins réduit la fréquence des conflits entre Etats membres.

Enfin, la querelle sur la PAC reste vive, mais "le colosse budgétaire", qui a absorbé autrefois les deux tiers du budget, a été vaincu. Les dépenses sont désormais équilibrées avec les dépenses de cohésion. Surtout, les réformes de la PAC de 1992 et de 2003 ont profondément modifié le système d'aides. Auparavant, la PAC encourageait les productions par le biais de garanties de prix et de débouchés. Cette combinaison était, à la fois, économiquement contestable et budgétairement coûteuse. La réforme de 1992 a entraîné une baisse des garanties et des prix compensée par des aides aux revenus. La réforme a été amplifiée en 2003 par le système dit de découplage puisque désormais, la plupart des aides agricoles sont des aides directes aux revenus, indépendantes des productions. Le poids de la PAC reste contesté, mais le risque de financement collectif de surproductions est désormais écarté.

B- L'intégration par les procédures suivies

1- une large gamme de procédures institutionnelles

Le budget communautaire mobilise toutes les institutions de l'Union européenne. Le budget est préparé par la Commission. Initialement entre les mains du seul Conseil, c'est-à-dire les ministres des Etats membres, l'adoption du budget est, depuis 1975, sous la responsabilité partagée du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil européen intervient pour fixer les grandes orientations, notamment le cadre financier pluriannuel. Même les parlements nationaux sont impliqués dans la ratification des décisions qui fixent la nature des ressources du budget européen. Ainsi, le budget est un acte collectif, au carrefour de toutes les légitimités, celle des Etats et celle des peuples.

Toutes les procédures sont activées. Codécision Parlement/Conseil et majorité qualifiée pour le budget annuel, unanimité de droit ou de fait pour les ressources propres et le cadre financier. Ce dernier, adopté par le Conseil européen, est ensuite repris par un accord inter- institutionnel entre le Conseil, le Parlement et la Commission.

2- le budget de l'Union, expression d'une culture du compromis

L'Union européenne a su évoluer dans ses principes. Aux termes du traité en cours de ratification, le budget est financé par des "ressources propres", c'est-à-dire indépendantes des Etats membres. Mais le système mis en place est mixte, mêlant ressources propres authentiques (les droits de douane sont totalement communautarisés) et contributions nationales des Etats (c'est à dire des versements issus des budgets des Etats membres). Le pragmatisme l'a emporté sur les débats de principe.

Le compromis est au cœur de la construction européenne et le budget a été exemplaire à cet égard. Les trois principales institutions - Commission, Conseil et Parlement - sont souvent dans trois logiques politiques différentes [6]. Le budget est le lieu où s'expriment, mais finalement se résolvent les contradictions, qu'elles soient entre Etats membres, entre institutions, entre anciens et nouveaux membres, voire entre espoirs et contraintes. Au risque de s'accompagner d'une certaine inertie. La discussion des perspectives financières 2007-2013 a offert une nouvelle illustration de ces affrontements et de ces compromis négociés.

3- Le budget, à l'avant-garde de la construction européenne

Enfin, le budget a été un élément innovateur. Le budget a été le premier acte majeur adopté à la majorité qualifiée, même si le cadre financier, plus déterminant, reste adopté à l'unanimité.

Très tôt, la Commission a mis en place des procédures de concertation interinstitutionnelle destinées à déminer les conflits.

Enfin comment oublier que le budget a, le premier, utilisé une unité de compte indépendante des monnaies nationales – l'écu- bien avant l'euro.

II- Le budget communautaire, un instrument au service de la solidarité

La solidarité est au fondement même de la construction européenne. Cette exigence est rappelée dans le préambule du Traité sur l'Union européenne destinée à "approfondir la solidarité entre les peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leur tradition". De façon explicite ou implicite, le budget communautaire a été un vecteur de cette solidarité.

A- Les instruments explicites de solidarité

1- La politique de cohésion, bras armé de la politique de solidarité

La solidarité s'exprime principalement par la politique de cohésion. Dès l'origine, le Traité de Rome avait visé à "réduire l'écart entre les différentes régions" mais la "cohésion économique et sociale" a été un objectif explicite de l'Union européenne avec l'Acte unique européen de 1986. Cette politique passe par le biais des subventions des fonds structurels et du fonds de cohésion. Les dépenses sont concentrées sur des objectifs prioritaires, à commencer par le "rattrapage des régions en retard de développement" ou "la convergence" [7]. Cette action a été évidemment sollicitée après le dernier élargissement de 2004-2007, puisque jamais les adhésions n'avaient concerné un aussi grand nombre de pays "pauvres" et jamais l'écart de richesse par rapport à la moyenne n'avait été aussi important [8].

La politique de cohésion mobilise des moyens budgétaires importants : 77 milliards € entre 1988 et 1992, 144 milliards entre 1993 et 1999, 234 milliards entre 2000 et 2006, 308 milliards entre 2007 et 2013 (en euro courant). Ainsi, près de 800 milliards € (en euro actualisé) auront été affectés à cette fin en vingt-cinq ans. Bien que les aides ne suffisent pas à garantir la croissance économique d'un pays, les quelque 17 milliards et 119 milliards € -en euro actualisé- reçus du budget communautaire par l'Irlande et l'Espagne depuis 1988, ont été et restent de puissants vecteurs d'attraction pour les nouveaux adhérents.

Cet objectif prioritaire de rattrapage n'exclut pas les aides aux autres régions par le biais de "l'aide aux régions en difficultés structurelles" ou "la compétitivité régionale". Ainsi, tous les Etats sont concernés par cette politique de cohésion et l'Union européenne a une vision large de la solidarité conçue comme un tout et pas seulement comme une aide aux moins riches.

2- les autres outils budgétaires de solidarité

La programmation, si ancrée dans les pratiques communautaires, donne de la visibilité mais réduit la réactivité face aux imprévus. Néanmoins, l'Union européenne a multiplié les instruments spécifiques pour affirmer cette solidarité avec les populations, notamment en cas d'urgence, lors des catastrophes naturelles ou en cas de graves problèmes sociaux. Le fonds de solidarité de l'Union, créé après les inondations de l'été 2002, ou le fonds d'ajustement à la mondialisation destiné à fournir une aide aux travailleurs fragilisés par la concurrence mondialisée, sont des initiatives inspirées de cet objectif.

La nouvelle PAC traduit une évolution comparable. En passant d'une politique d'aides à la production à une politique d'aide aux revenus des agriculteurs, la PAC a troqué sa vocation économique contre une vocation sociale. C'est probablement un élément de fragilité pour le maintien de la PAC après 2013, puisqu'elle ne concerne qu'une petite fraction de la population, mais ce basculement révèle la montée en puissance de la solidarité dans les politiques communautaires. Les autres politiques financées par le budget européen connaissent les mêmes évolutions

B - La solidarité implicite

1- La solidarité par les mécanismes de décision

La présidence tournante oblige tous les Etats membres à s'intéresser au sort et aux questions des autres. Le budget est le lieu où cette exigence s'exprime et conduit par exemple la Suède à s'intéresser à l'huile d'olive.

Le système de pondération des voix au sein du Conseil, principalement fondé sur le critère démographique, exclut la domination d'un seul Etat membre ou même d'un groupe. Mieux, plus les Etats membres sont nombreux et moins la position isolée devient possible. Face à onze ou quatorze, le Royaume-Uni pouvait obtenir son "chèque". Face à vingt quatre, c'était devenu improbable, et face à vingt-six, complètement impossible. Il en sera ainsi pour toutes les exceptions individuelles. Le jeu solitaire est exclu, seul le jeu solidaire est admis.

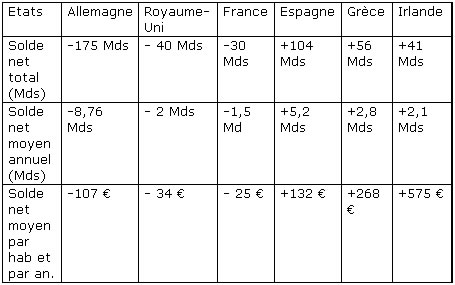

2- La solidarité par le jeu des soldes nets

La solidarité s'exprime aussi par le jeu des mécanismes budgétaires connus sous le nom de solde nets. Le solde net procède d'un calcul simple qui consiste à comparer les versements d'un Etat membre au budget communautaire et les retours qu'il en reçoit. Le calcul, purement comptable, fait apparaître les bénéficiaires nets et les contributeurs nets. De très nombreuses critiques, toutes parfaitement fondées, ont été formulées à ce sujet. [9]. La logique des soldes nets, arbitraire et inique, "parasite des débats européens", révèle les égoïsmes nationaux. La formule du "poison du juste retour" est un parfait résumé de ce qu'il faut penser de cette dérive.

Pourtant, selon la formule de Pasteur, "le poison est dans la dose". Si ces calculs peuvent passer pour regrettables, force est de reconnaître que chaque Etat, sans exception, fait le sien. Les Etats bénéficiaires cherchent à le rester le plus longtemps possible et les Etats contributeurs nets cherchent à limiter leur contribution. D'ailleurs, en 2000 et en 2006, plusieurs Etats ont obtenu des réductions de leur financement du budget communautaire quand ils ont constaté une détérioration de leur solde. Cet état d'esprit, sans doute fâcheux mais certainement durable, n'empêche pas une redistribution significative entre Etats membres. Le budget, malgré ses travers, a bien été un outil de solidarité.

Soldes nets cumulés 1986/2005 (en euro 2000)

Sélection des principaux contributeurs / bénéficiaires nets

Source :

Soldes nets 1986/1991 : Cour des comptes européenne, rapports annuels de la Cour ; 1992 /2005 : Commission, répartition des dépenses opérationnelles rapport 2005

Actualisation en euro 2000 par indexation des prix dans l'UE, source Commission vade-mecum budgétaire 2000

La population prise en compte pour le calcul du solde net par habitant est la population de l'Etat en 1995

Les aspects budgétaires de l'Union européenne, souvent méconnus du public, sont au centre de débats importants entre Etats membres, ainsi qu'au Parlement européen. Ce dernier travaille actuellement sur des possibilités nouvelles de ressources propres, visant à rééquilibrer le financement du budget communautaire. Dans la construction européenne, si la volonté politique est bien entendu déterminante et la réglementation -le droit européen- très visible, le budget n'en a pas moins constitué dans le passé et continuera certainement à constituer, à l'avenir, une sorte de moteur d'appoint qui est loin d'être négligeable.

[1] En toute rigueur, l'appellation correcte est « budget communautaire », ce qui correspond au premier pilier de l'UE, mais dès lors que les deux autres piliers n'occasionnent que très peu de dépenses du budget, on assimile souvent « budget communautaire » et « budget de l'UE ».

[2] Les données sont en écus courants, source vade-mecum budgétaire 2000, Commission. Les autres chiffrages de l'article sont actualisés en euro 2000 sur la base du taux d'inflation moyen de l'UE.

[3] Cf. « la lettre des six » parmi les six principaux contributeurs nets au budget de l'UE : Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays Bas, Suède, Autriche, favorables à un budget inférieur à 1% du RNB communautaire.

[4] Le budget de l'UE est intégralement financé par ses ressources propres. Le recours à l'emprunt lui est même interdit. Il n'y a donc ni dette ni intérêts de la dette, premier poste de dépenses en France.

[5] Cour des comptes, rapport annuel 1992.

[6] Pour la culture par exemple, le Conseil est favorable aux grandes manifestations internationales, la Commission, aux coopérations entre Etats membres, et le Parlement à l'accès à la culture.

[7] Les libellés ont changé en 2007. Jusqu'à cette date, l'objectif prioritaire était le soutien aux « régions en retard de développement ». Le nouveau cadre financier 2007-2013 l'a remplacé par l'objectif de « convergence ». Les deux s'adressent toutefois aux mêmes régions identifiées par un revenu moyen par habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Le fonds de cohésion s'applique aux Etats dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire.

[8] En 1973, le niveau de vie de l'Irlande représentait 60 % de la moyenne communautaire ; en 1986, le Portugal était à 54 %, en 2004-2007, les niveaux de vie de la Lettonie et de la Roumanie sont à 35 % de la moyenne de l'UE.

[9] On retiendra la parfaite synthèse de Jaques Le Cacheux, le poison du juste retour. Notre Europe, études et recherche N° 41.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Les entreprises en Europe

Olivier Perquel

—

15 décembre 2025

Numérique et technologies

Josef Aschbacher

—

8 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Florent Ménégaux

—

1 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Jean-Dominique Giuliani

—

24 novembre 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :