Avenir et perspectives

Laurent Mayet

-

Versions disponibles :

FR

Laurent Mayet

Président du Cercle Polaire, ancien Représentant spécial pour les questions polaires au ministère français des Affaires étrangères

Depuis la communication conjointe présentée le 13 octobre 2021, « Un engagement renforcé de l’Union européenne en faveur d’une région arctique pacifique, durable et prospère », la politique arctique de l’Europe n’a fait l’objet d’aucune actualisation ni adaptation. Mais le contexte géopolitique a radicalement changé avec la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui a porté atteinte à la sécurité et la stabilité de la zone euro-atlantique.

Dans plusieurs pays, le sujet est à l’étude : le gouvernement allemand a entrepris la refonte de sa politique sur l’Arctique le 18 septembre 2024 afin de prendre en compte le nouveau contexte géopolitique qui mine l’intégrité des huit États de l’Arctique (du format de coopération circumboréale, à savoir les Arctic Eight, A8) : Canada, Danemark/Groenland, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Russie et Suède. En France, le ministère des Armées a présenté, en mars 2025, une stratégie de défense pour l’Arctique dont l’enjeu principal est la stabilité de la région circumpolaire-Nord. Le 27 août, le ministère norvégien des Affaires étrangères a dévoilé une nouvelle stratégie Grand Nord intitulée Une politique arctique pour répondre à une nouvelle réalité dont l’une des priorités est « le renforcement des capacités de défense et la coopération avec les alliés nordiques américains et européens ». Plusieurs pays européens (Italie, Espagne, etc.) ont, par ailleurs, fait part de leur intention de préparer une politique sur l’Arctique pour intégrer cette prévalence d’une dimension stratégique et sécuritaire dans une zone consacrée « pôle de paix et de coopération »[1] depuis la fin de la guerre froide.

Par contraste, la politique de l’Union européenne dans l’Arctique est depuis plusieurs années « à la cape » selon une expression de la marine à voile qui désigne la manœuvre de sécurité d’un voilier par gros temps, qui s’immobilise pour gérer la situation et voir venir. Les espoirs de rétablissement de l’ordre international ou de conciliation entre l’Ukraine et la Russie étant minces, la question de la relance de la coopération dans l’Arctique se pose, ainsi que celle du rôle que l’Union pourrait y jouer.

En 2021, l’Union européenne a révisé sa politique arctique datant de 2016 pour y intégrer une dimension stratégique liée au développement des activités militaires russes en zone boréale qui semblait « refléter à la fois un positionnement stratégique sur la scène mondiale et des priorités intérieures, notamment un double usage des infrastructures »[2]. La communication de 2021 a marqué un tournant sécuritaire dans une politique qui, ce faisant, rompait avec un principe fondateur de la coopération circumboréale, née au sortir de la guerre froide, à savoir l’exclusion des « sujets en lien avec la sécurité militaire »[3]. Depuis la création du conseil de l’Arctique (CA) en 1996, ce principe avait été le garant de l’« exceptionnalisme arctique », un régime de coopération dans les hautes latitudes, préservé des tensions et des dissensions de la géopolitique aux plus basses latitudes. Ce régime de paix et de coopération allait être difficile à préserver en période de tensions, a fortiori de crises, géopolitiques, car les huit « États arctiques »[4] sont des États subarctiques ou de moyennes latitudes[5], dotés de territoires situés au-delà du cercle polaire arctique (66° 33’ N) sans gouvernance multilatérale sui generis à l’échelle de la région circumboréale. Le modèle « périphérique » de l’Arctique, en référence à l’opposition centre-périphérie en usage chez les géographes, constitue une grille de lecture pertinente des équilibres politiques dans la zone arctique, par-delà la mythologie efficiente du « Pôle Nord, pôle de paix et de coopération ».

« L’exceptionnalisme arctique » mis à mal

Cette étude prolonge et actualise l’analyse de l’évolution de la politique arctique de l’Union publiée par la Fondation en novembre 2021. L’enjeu majeur était alors de « maintenir une coopération et un dialogue pacifiques et constructifs dans un contexte géopolitique en évolution, afin que l’Arctique reste une zone sûre et stable (…) en intensifiant la coopération régionale et en élaborant une prospective stratégique sur les défis émergents en matière de sécurité ». La référence à un « contexte géopolitique en évolution » visait principalement le renforcement des capacités militaires dans l’Arctique russe et l’affirmation accrue de la présence russe dans les eaux et l’espace aérien arctiques.

La stratégie arctique européenne de 2021 se déployait sur deux fronts : un front diplomatique, avec le renforcement de « la participation de l’Union européenne à tous les groupes de travail du conseil de l’Arctique » et un front de défense, avec le développement d’une collaboration avec les pays partenaires et l’OTAN, sur les défis émergents en matière de sécurité. Cette deuxième initiative ne devait pas fragiliser les équilibres au sein du conseil de l’Arctique dont cinq Etats sur huit sont membres de l’OTAN (Canada, Danemark, Islande, Norvège et États-Unis) et deux (Finlande et Suède) en sont alors des partenaires ; la Russie héritant de la figure de l’ennemi stratégique commun fédérateur. Dès lors, la question était posée de savoir si la coopération régionale dans l’Arctique, fondée sur la mise hors-jeu des questions de sécurité militaire, pourrait survivre au développement parallèle d’une coopération de diplomatie militaire clivante pour les Arctic Eight.

La réponse à ce questionnement prospectif a largement débordé le cadre des hypothèses envisagées à l’époque, et la coopération circumboréale a volé en éclats avec la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine déclenchée le 24 février 2022. Quelques jours plus tard, le 3 mars, sept des huit États membres du conseil de l’Arctique annonçaient le boycott des réunions qui devaient se tenir en Russie dans le cadre de la présidence russe entamée le 21 mars 2021. Un nouveau groupe venait d’émerger : les Arctic Seven (A7) dont l’unité tenait à l’appartenance ou au partenariat avec l’OTAN, en violation du principe d’exclusion des sujets de sécurité militaire. La page du site a affiché pendant de nombreux mois le message : « Les réunions du conseil de l’Arctique sont ajournées jusqu’à nouvel ordre ». C’est le choix d’un gel des activités plutôt qu’une exclusion provisoire d’un membre dans l’exercice de la présidence (qu’aucune disposition du règlement intérieur[6] ne prévoyait) qui fut alors retenue.

La « Dimension septentrionale » (DS), politique commune partagée par l’Union européenne, la Russie, la Norvège et l’Islande - avec la Biélorussie comme observateur - promeut « le bon voisinage, les partenariats équilibrés, la responsabilité commune et la transparence ». Le partenariat pour l’environnement comporte un volet de sécurité nucléaire qui vise à traiter les risques associés aux grandes quantités de combustibles et de déchets nucléaires situés en mer de Barents, héritées de l’ère soviétique. Le 8 mars 2022, ce programme de coopération transfrontalière a suspendu toutes ses activités dans lesquelles la Russie et la Biélorussie étaient impliquées, en réaction à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Le conseil euro-Arctique de la mer de Barents (CEAB) a été créé en 1993 sur les décombres de la guerre froide pour « contribuer à la paix internationale et à la sécurité » (déclaration de Kirkenes), avec pour membres la Finlande, la Norvège, la Russie, la Suède, le Danemark, l’Islande et la Commission européenne. Au terme de trente années de coopération économique dans la région Arctique, il a suspendu en mars 2022 toutes ses activités de coopération avec la Russie et, le 18 février 2023, il a enregistré la démission de la Russie. Explication du ministre russe des Affaires étrangères : « Par la faute des États occidentaux, les activités du Conseil ont été paralysées depuis mars 2022. Et comme la Présidence finlandaise du CEAB n’a pas, par ailleurs, confirmé le transfert de la présidence du CEAB à la Russie, prévue pour octobre 2023, en violation de la règle de rotation de la présidence, la Russie s’est estimée contrainte de se retirer du conseil euro-arctique de la mer de Barents », avait déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

En novembre 2024, la Finlande a annoncé qu’elle quitterait le CEAB à la fin de l’année 2025 car cette enceinte a perdu de son utilité préférant resserrer sa coopération sur la « région nordique » (Fig. 2) avec le conseil nordique des ministres, forum intergouvernemental de coopération de cinq pays (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) et le conseil nordique, forum de coopération des parlementaires des pays nordiques incluant le Groenland, les îles Féroé et Åland. Une décision est attendue dans les prochains mois pour fixer l’avenir du CEAB, seule enceinte de coopération relative à l’Arctique, dans laquelle l’Union européenne a un statut de membre.

L’émergence du groupe des sept États arctiques occidentaux (A7)

La réaction diplomatique de l’Union européenne et des « États arctiques occidentaux », selon une dénomination chère aux autorités russes, à l’invasion militaire russe de l’Ukraine, ne s’est pas fait attendre et toutes les enceintes de coopération sur l’Arctique circumpolaire, l’Arctique de l’Est[7] (DS) ou la région euro-arctique de la mer de Barents (CEAB) auront très vite gelé leurs activités avec la Russie. Dans sa communication de 2021, l’Union européenne avait pris soin de rappeler que « la politique arctique est fondée sur la participation de l’Union aux travaux du conseil de l’Arctique, du Conseil euro-arctique de la mer de Barents et de la dimension septentrionale »[8]. Il n’est donc pas excessif de dire que la politique de coopération de l’Union dans l’Arctique est à la cape en raison de la suspension de la coopération de l’Union européenne, des pays nordiques non membres, et plus largement, des États arctiques occidentaux (A7) avec la Russie.

La décision des États arctiques occidentaux (A7) de geler temporairement les activités du conseil de l’Arctique n’a pas empêché la Russie de déployer son programme d’activités, excepté pour les réunions officielles, pendant ses deux années de présidence, a expliqué Nikolay Korchunov, haut fonctionnaire de l’Arctique (Senior Arctic Official) et ambassadeur pour la coopération dans l’Arctique au ministère russe des Affaires étrangères. Au cours de sa présidence du 20 mai 2021 au 11 mai 2023, la Russie a organisé sur son territoire 90 événements (forums, conférences, festivals, compétitions sportives, etc. dans 24 villes couvrant les neuf régions de la zone Arctique russe, selon Yury Trutnev, vice-Premier ministre. Si la présidence russe a fonctionné comme une « année de l’Arctique russe », elle a été une période blanche au plan de la coopération régionale et internationale dans la région circumboréale.

Succédant à la Russie à la présidence, la Norvège avait annoncé qu’elle voulait relancer les activités de coopération du Conseil. La diplomatie norvégienne à l’égard de la Russie est multiforme : « Nous continuerons à coopérer dans les domaines où la Russie et la Norvège ont des intérêts communs, par exemple, la gestion des pêches en mer de Barents[9]. Nous n’explorerons pas de nouveaux domaines de coopération avec un régime qui a lancé une agression brutale contre un État voisin. Nous avons par ailleurs, gelé presque toute la coopération gouvernementale avec le Kremlin »[10], avait expliqué en novembre 2022 Anniken Huitfeldt, ministre norvégienne Affaires étrangères de 2021 à 2023.

Appliqué au conseil de l’Arctique, cet algorithme diplomatique conduirait à geler les réunions ministérielles tout en relançant, au niveau technique, les groupes de travail associant des experts des États, membres ou des observateurs, en privilégiant le mode virtuel de visioconférence pour les réunions. Fort de ce savant paramétrage, la Norvège s’est appliquée à relancer la dynamique de coopération circumboréale de mai 2023 à mai 2025. Au terme de deux années de présidence, Espen Barth Eide, ministre norvégien des Affaires étrangères depuis 2023, confessait qu’il venait de passer « deux années difficiles », en raison des « tensions au sein du Conseil liées à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ainsi qu’aux menaces de mainmise des États-Unis sur le Groenland et le Canada, proférées par Donald Trump »[11]. Cependant, au regard des thématiques de coopération très consensuelles (océan, changement climatique, développement économique durable, communautés de l’Arctique) qui avaient été retenues, le mérite de la présidence norvégienne a été qu’« à la différence d’autres organes de coopération sur l’Arctique, aucun membre n’a quitté le Conseil ni émis le souhait de geler les activités de coopération »[12].

D’où vient cet acharnement de la Norvège à préserver à tout prix l’intégrité du format des Arctic Eight, rendu inopérant par la crise diplomatique liée à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ? « Le conseil de l’Arctique est au cœur de la coopération dans l’Arctique et est irremplaçable ; il faut à tout prix maintenir ce forum vivant »[13], a déclaré en octobre 2024 Maria Varteressian, secrétaire d’État au ministère norvégien des Affaires étrangères.

Le conseil de l’Arctique, unique enceinte de coopération sur l’Arctique circumpolaire

Le conseil de l’Arctique constitue la seule enceinte de coopération circumboréale qui réunit tous les États ayant des territoires situés au-delà du cercle polaire arctique, ainsi que les représentants des communautés autochtones de cette région. Il développe une approche globale de l’Arctique, par-delà les régionalismes (nord-américain, russe, européen, région euro-Arctique de la mer de Barents, Arctique de l’Est). Le forum intergouvernemental du conseil de l’Arctique a ainsi créé un espace unique de relations internationales sur l’Arctique circumpolaire qui réunit les pays directement intéressés ainsi qu’une communauté d’acteurs (États, ONG, organisations interparlementaires, etc.) dotés d’un statut d’observateur. Lieu d’expertise scientifique au service des enjeux de gouvernance des activités humaines dans la région circumboréale, il est une belle idée qui, au terme de près de trente années de coopération, n’a toutefois pas accouché de règles communes concrètes et n’a jamais consolidé la dimension internationale de son expertise scientifique en raison d’un haut niveau de politisation de ses activités. L’Union européenne, important bailleur de fonds pour la recherche scientifique liée à l’Arctique, continue de demander un statut d’observateur, qui lui est contesté par la Russie en raison des sanctions que l’Union européenne fait peser sur cette dernière, en réaction à son agression de l’Ukraine.

Le conseil de l’Arctique joue aussi le rôle de « pré carré diplomatique » pour éviter que d’autres enceintes ne se saisissent des enjeux arctiques et pour contenir l’intérêt de la communauté internationale pour la zone boréale émergente (accessibilité accrue de l’océan Arctique et des ressources naturelles off-shore, nouvelles routes maritimes, etc.). En affichant un front uni des États situés au-delà du cercle polaire arctique, il rappelle au monde que l’Arctique, théâtre d’une transition environnementale majeure sous la pression du changement climatique, est « une région qui relève [pour l’essentiel] de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction des États arctiques »[14].

Depuis de nombreuses années, le Conseil de l‘Arctique s’est employé à contenir les ardeurs de la communauté internationale : il y a la Chine qui revendique un statut d’« État proche de l’Arctique », et le Royaume-Uni qui s’est autoproclamé « État le plus proche de l’Arctique » ; il y a aussi inflation des demandes de statut d’observateur et, notamment, celle de l’Union européenne, composée de vingt-sept États, qui est susceptible, à terme, selon les domaines, de partager (environnement, transports), voire de se substituer (conservation des ressources biologiques de la mer) à la représentation de certains États arctiques (Finlande, Suède et Danemark).

On observe ainsi que le conseil s’est employé, depuis de nombreuses années, à contenir les ardeurs de la communauté internationale par une politique de verrouillage diplomatique (gel de l’octroi de nouveaux statuts d’observateur, limitation du « rôle premier des observateurs » à « observer le travail »[15]), au détriment de la dimension internationale de l’expertise scientifique. À l’heure où le format A8 vacille avec la marginalisation de la Russie, la Norvège n’a pas caché son inquiétude face à la perspective d’un conseil de l’Arctique qui « se fragmenterait en différentes organisations », dans une période où un des États arctiques occidentaux, les États-Unis, fragilise, de surcroît, la cohésion des A7 en fustigeant le multilatéralisme et en mettant en cause la réalité du changement climatique, motif central du credo du Conseil.

La coopération dans l'Arctique, levier d’équilibrage entre les puissances nordiques et la Russie

Depuis la fin de la guerre froide, la coopération internationale dans l’Arctique a toujours servi de pont entre la Russie et l’Occident. Le conseil de l’Arctique réunit les anciennes puissances antagonistes de la guerre froide, résolues à conjurer le passé stratégique de l’Arctique pour y développer un « pôle de paix et de coopération ». « Hautes latitudes, basses tensions », a répété inlassablement le gouvernement norvégien, qui soulignait encore récemment qu’« il est important pour la Norvège de maintenir un forum international de coopération sur le Nord ». Pour la Norvège comme pour les pays nordiques, le conseil de l’Arctique est la seule enceinte de coopération qui réunit, avec un statut de membre et à un niveau ministériel, les pays nordiques, les États-Unis et la Russie. Ce multilatéralisme pondéré par la présence américaine permet d’équilibrer les relations bilatérales tendues que les pays nordiques entretiennent avec la Russie.

Cette fonction stratégique d’équilibrage des puissances, qui est à l’origine du développement de la coopération régionale dans l’Arctique depuis le processus de Rovaniemi et la déclaration de Kirkenes au début des années 1990, la Finlande et la Norvège partageant une frontière (terrestre ou maritime) avec la Russie, ne peut qu’avoir gagné en importance dans une période où la Russie constitue une menace pour la sécurité et la stabilité de la zone euro-atlantique, non seulement en raison de la guerre d’agression qu’elle mène en Ukraine, mais en raison de la menace qu’elle constitue pour nombre de pays d’Europe du Nord. La Norvège a ainsi lancé, le 8 mai 2025, sa première stratégie de sécurité nationale en réponse à la « situation de sécurité la plus grave que le pays ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », liée à de sérieuses menaces de la Russie, notamment la plus grande concentration au monde d’armes nucléaires, située non loin de ses frontières.

Cet enjeu d’équilibrage, au cœur du multilatéralisme arctique, a perdu un peu de son évidence, avec le « tournant majeur dans les relations transatlantiques » marqué par la volonté politique des États-Unis, principal contributeur de l’OTAN, de revoir à la baisse son engagement et ses investissements dans la sécurité et la stabilité de ses alliés européens. Pour autant, l’accession de la Finlande et de la Suède au statut de membre de l’OTAN, permet aux alliés nordiques et à l’OTAN de présenter un front uni vis-à-vis de la Russie dans le Grand Nord.

Entre l’expertise scientifique, le multilatéralisme arctique et la fonction stratégique de pont entre la Russie et l’Occident, le conseil de l’Arctique, a joué, depuis la fin de la guerre froide, un rôle décisif dans la mise en place, puis le développement, d’un régime de concertation régionale et internationale, sur l’avenir de cette zone émergente. Mais les temps ont changé et le mythe du pôle Nord, « pôle de paix et de coopération », a vécu. Le diagnostic de l’OTAN laisse peu de place à des accommodements et à des compromis diplomatiques : « Compte tenu des politiques et des agissements hostiles de la Russie, l’OTAN ne peut plus la considérer comme un partenaire. La Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés. »[16] Si le conseil de l’Arctique entend poursuivre ses activités d’expertise scientifique et de forum intergouvernemental référent sur les enjeux dans l’Arctique, il ne pourra pas assumer longtemps un jeu d’équilibrage avec la puissance russe dont le maniement relève désormais de la diplomatie militaire. La stratégie qui consisterait à en préserver l’intégrité compte tenu des tensions que connaît ses instances politiques en neutralisant celles-ci (gel des réunions ministérielles, suspension des relations gouvernementales avec le Kremlin) promet d’être délicate[17].

Vers un format « A7+1 »

Il faudra peut-être se résoudre à marginaliser la puissance russe au sein du conseil. La Norvège, comme les autres États arctiques occidentaux, ne pourra plus compter sur le conseil pour cultiver une coopération technique et contrebalancer ses relations tendues, avec son voisin russe. La coopération internationale sur l’Arctique ne peut plus servir de pont entre la Russie et l’Occident. Le conseil de l’Arctique doit s’efforcer de relancer la coopération avec les États arctiques occidentaux et la communauté internationale, sans la Russie. Ses statuts ne prévoient pas de procédure d’exclusion (provisoire ou définitive) d’un membre mais ils comprennent une disposition qui pourrait être mise à profit pour gérer, temporairement ou durablement, la crise qu’il traverse: « Six États arctiques constituent un quorum pour tenir une réunion ministérielle ou des Senior Arctic Official (SAO) » (article 3) ; si « tous les États ne peuvent être représentés à une réunion ministérielle (ou SAO), moyennant la règle du quorum, un relevé des décisions sera transmis aux États absents pour validation des décisions dans les 45 jours (30 jours) à compter de la réception de la notification ». Ce fonctionnement gagnerait à être présenté par le conseil comme un fonctionnement de crise, avec l’affichage d’un format A7+1 qui nomme et stigmatise (name and shame) l’un de ses membres, plutôt que de continuer à s’abriter derrière le mythe éculé du pôle Nord, « pôle de paix et de coopération ». Ce faisant, les A7 encourent le risque d’essuyer une démission de la Russie, mais c’est un risque à prendre si l’on souhaite sortir de l’impasse.

L’avenir et les équilibres de la coopération internationale dans l’Arctique, entre la Russie et l’Occident, dépendent d’un éventuel règlement de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine mais, plus largement, de la politique étrangère de la Russie. C’est le constat que l’exceptionnalisme arctique n’a été qu’une parenthèse historique (post-guerre froide) et conjoncturelle (période de paix), qui contribue à donner une légitimité au modèle périphérique de l’Arctique, selon lequel la zone circumpolaire-Nord est, sur le plan politique, une communauté des États de moyennes latitudes ayant des territoires septentrionaux. Il faut remettre les priorités diplomatiques à leur place : au-delà de la coopération dans l’Arctique, perturbée par la guerre de la Russie en Ukraine, l’Union européenne, acteur majeur dans la stratégie de pressions exercées contre la Russie, se mobilise pour tenter de rétablir une paix globale, durable et juste en Ukraine et, en même temps, pour le respect du droit international et de l’État de droit en Europe.

L’Union européenne peut se targuer de « jouer un rôle important en soutenant une coopération fructueuse dans l’Arctique et en aidant à apporter des réponses aux défis qui se posent dans cette région ». Mais la vérité est que, dans la tourmente que le conseil de l’Arctique affronte depuis mars 2022, l’Union européenne, avec son statut d’invité permanent, n’a pas un grand poids et n’est aucunement associée, pas plus que les autres observateurs, aux discussions sur l’avenir des relations internationales sur l’Arctique circumpolaire.

Depuis plusieurs années, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) rappelle que les organes de coopération régionale dans l’Arctique dans lesquels l’Union a un statut de membre, ont gelé leur coopération avec la Russie. Ce qui ralentit voire paralyse, la coopération régionale dans la zone euro-arctique de la mer de Barents, la région de la mer Baltique et plus largement dans l’Arctique de l’Est. Le SEAE explique que « l’Union considère que la coopération sur les questions arctiques avec des partenaires de même profil (like-minded), au sein d’instances compétentes et par des canaux appropriés, doit être poursuivie ». Cette suggestion résonne comme un appel à sortir de l’impasse et à recomposer l’engagement de l’Union européenne dans l’Arctique, en l’élargissant à d’autres canaux ou enceintes de coopération, moins affectés par la géopolitique...

L’idée qu’il faille « plus d’Arctique dans l’Union européenne et vice versa » selon une formule d’Antti Rine, Premier ministre finlandais en 2019[18], n’éclaire pas bien cette perspective, d’autant que, s’agissant du renforcement de l’Union dans les affaires arctiques, cela dépend de la volonté des États de l’Arctique dont trois sont membres de l’Union : Finlande, Suède et Danemark (les deux autres, Norvège et Islande, étant associés). Il n’est pas certain que l’Union européenne ait toujours bénéficié d’un soutien appuyé de la part des États arctiques au sein du conseil. Le veto de la Russie à tout octroi d’un statut d’observateur à l’Union européenne a souvent servi de paravent pour masquer une sorte de double jeu de la part de certains d’entre eux. Ainsi « Au plan des relations extérieures, un défaut de reconnaissance à l’échelle régionale contribue à minimiser l’engagement arctique de l’Union »[19].

Cependant, l’Union européenne a acquis une légitimité d’acteur dans l’Arctique circumpolaire aux côtés des cinq États arctiques riverains, avec sa compétence exclusive en matière de protection des ressources marines vivantes. Cela lui a valu d’être signataire, le 3 octobre 2018, d’un accord de prévention des pêches non-règlementées dans la haute mer de l’océan Arctique central. L’idée de mettre « plus d’Arctique dans l’Union européenne », avec six États membres de l’Union dotés d’un statut d’observateur au conseil de l’Arctique, le souhait de la Finlande de faire de la politique arctique une priorité de l’Union ou celui de la Suède de voir un large engagement de la part de tous les États membres de l’Union, n’auront pas suffi à surmonter un problème d’image de l’engagement européen sur l’Arctique au sein des institutions européennes, conduisant à ce que l’Arctique et les thèmes qui lui sont rattachés, apparaissent comme des sujets marginaux.

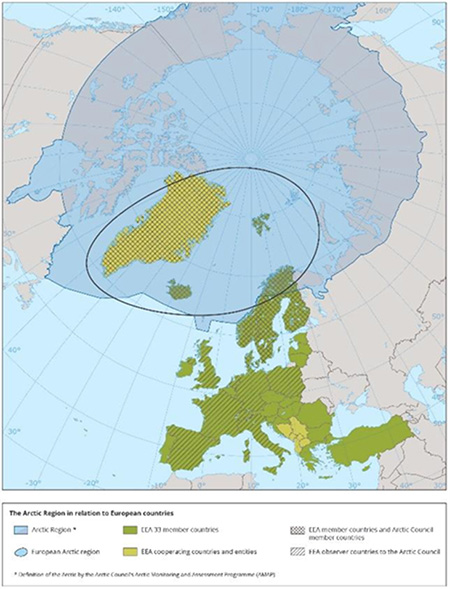

La consolidation de l’engagement européen sur l’Arctique semble devoir être recherchée dans une orientation plus opérationnelle de son positionnement qui prend en compte les dimensions internes et externes de sa politique, et une géographie arctique sur laquelle ces différentes dimensions peuvent être déployées. À l’engagement diplomatique de l’Union dans la coopération multilatérale relative à l’Arctique circumpolaire - dont les enjeux et défis ont une portée mondiale - il s’agit de développer une politique plus resserrée et plus appliquée, qui se déploie dans un espace géographique arctique spécifique, l’Arctique européen (Fig.1), dans lequel l’Union a des compétences juridiques ou des capacités d’action stratégique. Cet espace correspond aux zones internes de l’Union et aux zones de coopération étroites (Norvège et Islande, membres de l’EEE) où elle a des compétences juridiques pour agir.

L’Union européenne a une relation de partenariat avec le Groenland, territoire autonome du Danemark, dans le cadre l’accord des territoires et pays d’Outre-mer. Dans cette optique de recentrage de la politique de l’Union sur l’Arctique européen, le rapprochement et les partenariats européens avec les cadres de coopération nordiques ne seront pas à négliger, la région de l’Arctique européen correspondant, pour l’essentiel, au nord de la région nordique. (Fig. 2).

Ces deux propositions figuraient déjà dans la communication de 2021 : « En tant que puissance géopolitique, l’Union européenne a des intérêts stratégiques et immédiats, tant dans l’Arctique européen, que dans la région arctique au sens large ». Cependant, force est de reconnaître que, dans le contexte stratégique actuel, ces orientations résonnent fortement avec la logique de recentrage des coopérations régionales - et internationale - dans l’Arctique autour des États occidentaux, ouvrant des motifs de rapprochement et de collaboration entre États européens arctiques et non-arctiques[20] dont l’Union européenne saura tirer parti.

L’idée d’une révision de la politique arctique de l’Union est dans l’air. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé, le 17 juillet 2025, lors d’un déplacement en Islande, qu’« avec le recul de la banquise arctique, de nouvelles réalités ont émergé, en particulier la présence stratégique et l’activité économique de la Russie et de la Chine. L’Europe doit s’adapter à ces nouvelles réalités et c’est pourquoi nous allons réviser notre stratégie arctique afin de s’assurer qu’elle réponde bien à ces nouveaux défis ». Il s’agit de consolider la dimension euro-nordique de la coopération de l’Union européenne dans l’Arctique et de renforcer notamment sa position sur l’Arctique européen en développant des partenariats avec les enceintes nordiques appropriées.

Annexe

Fig. 1 : Région de l’Arctique européen.

L’Arctique européen désigne un ensemble hétérogène de territoires de la région Arctique relevant de cinq Etats septentrionaux : Suède Danemark, Finlande, membres de l’UE ; deux États membres de l’EEE, (Norvège, Islande) et le territoire autonome du Groenland (rattaché au Danemark, membre de l’UE), partenaire de l’Union avec un statut de PTOM. La zone ainsi délimitée (trait noir) ne devra pas être considérée comme une région relevant d’une définition géographique claire et son contour ne devra pas être interprétée comme ayant une valeur juridique bien définie ».

Source : European Environment Agency, 2017

Fig. 2 : Région nordique (Norden).

La région nordique ou Norden (en français, le Nord) est généralement définie comme comprenant les territoires de cinq États souverains que sont la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède et l’Islande ainsi que les territoires autonomes qui leurs sont rattachées : Îles Féroé et Groenland (Danemark), les îles Åland (Finlande). Ces États forment une région distincte de par les liens historiques forts qui les unissent et la tradition de coopération intergouvernementale par-delà leurs frontières.

Source : European Environment Agency, 2017

[1] Mikhail Gorbachev, Discours de Mourmansk, 1987.

[3] Déclaration sur la création du Conseil de l'Arctique, 1996

[4] « États arctiques » signifie « Membre du conseil de l’Arctique », selon une définition qui figure dans le règlement intérieur de 2013. Il s’agit d’une définition politique et non géographique.

[5] « Traiter l’Arctique comme une région distincte ne va pas intuitivement de soi (…). L’Arctique consiste principalement en une juxtaposition de segments septentrionaux de territoires nationaux dont les centres de gravité sont concentrés pour l’essentiel, beaucoup plus au Sud » Arctic Human Development Report, 2004

[6] Arctic Council Rules of Procedure, 1998, révisé en 2013.

[7] La DS comprend, aussi au plan géographique l’extrémité orientale de l’Arctique de l’Ouest avec l’Islande.

[9] En octobre 2022, la Norvège et la Russie ont signé un accord sur les quotas de pêche en mer de Barents pour l’année 2023.

[10] Russia conference 2022, Oslo, 15 novembre 2022.

[11] Miranda Bryant, Norway hands over Arctic Council intact after “difficult” term as chair, Guardian, 12 mai 2025.

[13] Arctic Circle Assembly, octobre 2024.

[14] Règlement intérieur du conseil de l’Arctique, Annexe 2, article 6b, mai 2013.

[16] OTAN, Relations avec la Russie, 9 août 2024

[17] Chaque État arctique désigne un SAO qui a la responsabilité de discuter et de réviser les rapports remis par les groupes de travail cf. Règlement intérieur du CA, 2013.

[18] Conférence de l’Arctic Circle, Reykjavik, octobre 2019

[19] A. Raspotnik, The great illusion revisited : the future of the European Union’s Arctic Engagement, Konrad Adenauer Stiftung, 2020.

[20] « État non-arctique », nom donné par le conseil de l’Arctique aux États sous le statut d’observateur

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Stratégie, sécurité et défense

Nicolas-Jean Brehon

—

8 septembre 2025

Avenir et perspectives

Marie-Antoinette Maupertuis

—

21 juillet 2025

Ukraine Russie

Paul Gogo

—

15 juillet 2025

Les relations transatlantiques

André Gattolin

—

7 juillet 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :