Stratégie, sécurité et défense

Nicolas-Jean Brehon

-

Versions disponibles :

FR

ENNicolas-Jean Brehon

Conseiller honoraire au Sénat, spécialiste des questions budgétaires

Cette note fait suite à une première analyse du soutien européen à l’industrie de défense, publiée en février 2025 par la Fondation. L’accent y était mis sur le Fonds européen de défense (FED). Compte tenu des marques d’intérêt à ce sujet et de l’importance prise par les questions militaires dans le débat européen, il est proposé une actualisation régulière de ce travail dès qu’un évènement ou une publication semble l’imposer. C’est le cas. En mai 2025, la Commission a publié un document portant sur l’affectation des crédits du Fonds européen de défense (FED) en 2024. Il s’agit de la quatrième allocation du fonds portant les aides européennes du FED à 4 milliards € depuis sa création en 2021.

Le FED a pu être considéré comme le socle d’un futur fonds d’investissement de défense. Cette décision récente marque pourtant des inflexions majeures tant sur le plan budgétaire que politique, porteuses d’interrogations et rendant cette perspective moins assurée.

I - Les données budgétaires

1 - Rapide présentation du FED

Le fonds européen de défense (FED), créé en 2021, a fait entrer la chose militaire dans le budget européen. Les dépenses militaires n’avaient été jusqu’alors qu’accessoires ou symboliques. Rien de plus normal s’agissant d’une compétence des États membres. Avec 8 milliards € prévus dans la programmation budgétaire 2021-2027, le FED devient le pilier des interventions européennes dans le domaine de la défense. Le fonds finance la recherche et le développement de programmes industriels transeuropéens. Les subventions sont versées aux entreprises et entités (laboratoires par exemple) et non aux États.

Après le tournant de 2021, l’accélération de 2023-2024 : la guerre en Ukraine a modifié le voisinage européen et la perception des urgences. Le FED est abondé alors de 1,5 milliard € et d’autres soutiens budgétaires sont mis en place (production de munitions, aides aux acquisitions conjointes). C’est aussi le moment où l’idée d’un plan massif d’armement européen se fait jour. Les initiatives se multiplient et les chiffres explosent : 100, 500, 800 milliards € sont annoncés. L’articulation entre l’Union européenne et ses États membres est encore incertaine mais l’élan est là.

La guerre en Ukraine a changé l’Europe et va changer son budget. Le prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034) devrait confirmer cette nouvelle configuration : le premier projet de budget de la Commission a été présenté le 16 juillet dernier. Quel que soit le montant finalement retenu par les États membres, car la programmation budgétaire reste une décision politique du Conseil européen, le FED devrait être le socle de l’intervention européenne dans le domaine capacitaire.

Certes, les moyens restent modestes au regard des dépenses militaires des États et des enjeux financiers de la défense européenne ; mais avec le FED, l’Europe est sortie du laboratoire expérimental pour mettre au point des procédures, pour engager des dépenses : 4 milliards € en quatre ans. Ainsi, le FED a donné à l’Union l’expérience du financement militaire et peut servir de base à l’intervention européenne dans le domaine capacitaire pour les prochaines années. C’est pourquoi il faut suivre très attentivement ce qui s’y passe. Surtout lorsque ce qui s’y passe peut prêter à des interrogations.

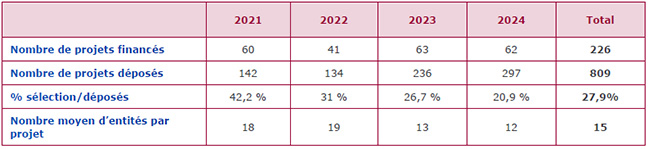

2 - Les financements du FED de 2024

Les subventions du FED représentent en moyenne un milliard € par an. Même si le document de la Commission indique « invest close to 1 billion », l’allocation de 2024 est un peu en dessous avec 910 millions €[1]. Il s’agit d’une légère inflexion inattendue dans le contexte européen du moment. Mais celle du programme 2025 serait un peu au-dessus. Néanmoins, le FED est entré dans le paysage industriel européen. Jamais le nombre de dossiers présenté n’a été aussi élevé : 297 propositions. C’est deux fois plus que la première année en 2021. La sélection n’en est que plus rigoureuse. Soixante-deux programmes ont été sélectionnés, soit seulement une proposition sur cinq.

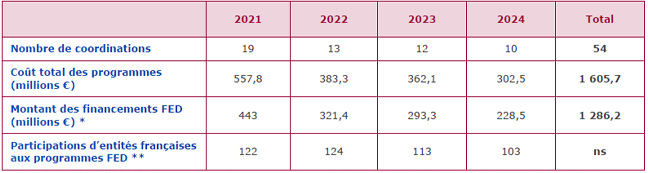

Tableau 1 :

Les soutiens du FED à l’industrie de défense (2021/2024)

Source : Calculs de l’auteur basés sur les chiffres officiels publiés par la Commission européenne

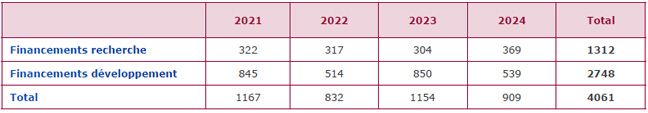

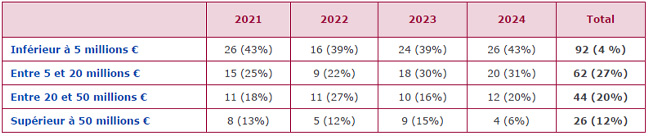

Les subventions du FED vont dans deux directions : la recherche et le développement. En 2024, le FED est caractérisé par une inflexion dans la répartition des aides. La part consacrée à la recherche passe à 40% du total, soit dix points de plus que la moyenne des trois années précédentes. Autre évolution notable : la part des gros projets s’effondre. Le FED ne financera cette année que quatre projets majeurs supérieurs à 50 millions € (coût total). C’est beaucoup moins que les trois années précédentes. En miroir, conséquence de l’inflexion sur la recherche, la part des petits projets inférieurs à 5 millions € augmente. En d’autres termes, il ne faut pas attendre du FED le financement du futur bombardier stratégique ou la mise au point d’un dôme de Patriots européens. Le FED reste un outil marginal dans le développement capacitaire. Ces évolutions sont loin d’être neutres sur le plan politique.

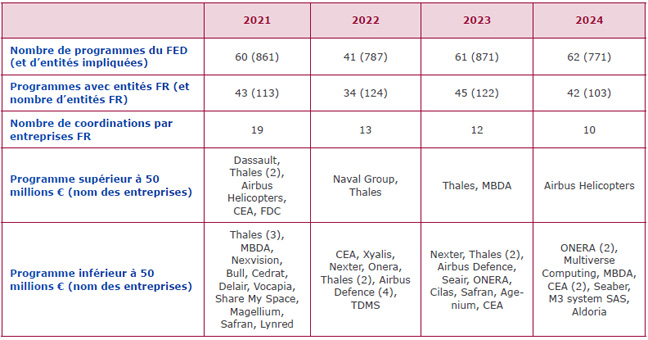

Tableau 2 :

Les soutiens du FED à l’industrie de défense (2021-2024)

Données financières globales (millions €)

Tableau 3 :

Les soutiens du FED à l’industrie de défense (2021-2024)

Répartition des financements (nombre et %)

II - Les données politiques

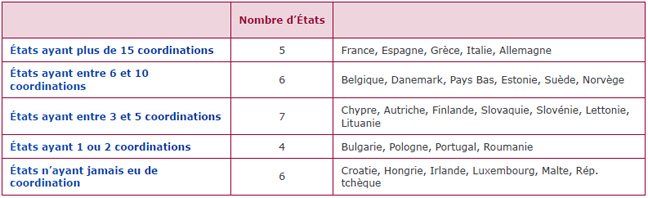

1 - La répartition géographique

Les dossiers financés sont des consortiums menés en coopération internationale. La note précédente avait rendu compte des réticences de quelques industriels évoquant la complexité des procédures, complexité amplifiée par la nécessité d’élargir les participations à des industriels ou des laboratoires de plusieurs pays. « Plus on est nombreux et plus c’est difficile » commente un habitué qui marquait sa préférence pour les coopérations industrielles traditionnelles et associant un petit nombre d’acteurs. L’allocation de 2024 marque un infléchissement sur ce point : le nombre de moyen de participants s’est réduit et il y a moins de méga-programmes internationaux : onze programmes à plus de vingt participants en 2024 contre dix-huit en 2023.

Dans un programme, la position clef est celle de coordonnateur. La première note avait évoqué la question des procédures de décision. La décision de la Commission est préparée par l’assistance d’un comité composé de représentants des États membres et d’un comité d’experts[2]. Cette procédure n’est pas sans conséquence sur la répartition des financements. Si certains États auraient préféré partir des besoins opérationnels des armées et des compétences acquises au fil des années, l’hypothèse peut être émise que la Commission utilise le FED pour faire émerger un nouveau paysage industriel et privilégie une approche régionale d’inclusion. La Commission veillerait à équilibrer autant qu’il est possible les financements afin qu’aucun État ne puisse avoir le sentiment d’être à l’écart. La Commission se doit d’arbitrer entre efficacité et équilibre géographique. Le FED témoigne d’une claire orientation vers la seconde. Au point de penser que la Commission choisit, sans le dire, une sorte de « juste retour ». Au risque d’une certaine dispersion[3].

La répartition de 2024 marque même un infléchissement sur ce point. Trois États membres maintiennent leur position de leader des pays coordonnateurs : la France, l’Espagne et la Grèce. Mais leur position a cessé d’être dominante. Ils n’en assurent plus que 40% contre 50% en 2023 et 63% la première année. La multiplication des petits projets, notamment des projets de recherche, est une façon de faire participer le plus grand nombre.

Tableau 4 :

Les soutiens du FED 2021-2024

Données sur les principales coordinations industrielles

2 - L’apparition de nouveaux acteurs

Les coordinations restent très concentrées autour des cinq États précités (France, Espagne, Grèce, Italie, Allemagne). Cependant en 2024 apparaît la percée d’entreprises nouvelles issues des États nordiques, jusque-là très peu impliqués dans les procédures du FED. C’est le cas des Pays-Bas (quatre coordinations pour des programmes de 47 millions €), de l’Estonie (trois coordinations pour 117 millions €) et du Danemark (trois coordinations pour 11 millions €). Un soutien qui dépasse le seul soutien à la recherche. Trois des cinq plus gros programmes financés par le FED cette année sont coordonnés par des sociétés estoniennes[4] et finlandaises[5].

Une mention spéciale doit être relevée au sujet de la Norvège, État non membre de l’Union européenne mais associé au FED. Chaque année, au moins une entreprise norvégienne assure la coordination d’un programme FED. Depuis 2021, la Norvège a assuré six coordinations pour des programmes à hauteur de 114 millions €.

Tableau 5 :

Les soutiens du FED 2021-2024

Données sur la répartition des coordinations depuis 2021

3 - L’affaiblissement de la position française

Cette évolution affecte particulièrement la position française. Les entreprises de ce pays restent très souvent associées aux programmes financés par le FED (dans deux cas sur trois) mais assurent de moins en moins les coordinations : dix coordinations seulement en 2024 (contre dix-neuf en 2021) dont une seule concerne un programme supérieur à 50 millions €. Encore s’agit-il, dans ce dernier cas, d’une coordination assurée par Airbus Helicopters classée par le FED par convention comme entreprise française parce que son siège est à Marignane, mais entreprise totalement européenne.

Cette évolution se traduit aussi dans les montants concernés. Même si les programmes coordonnés par des entreprises françaises représentent globalement 1,6 milliard € sur quatre exercices, les montants annuels des programmes ont diminué pratiquement de moitié en quatre ans. En revanche, les programmes coordonnés par les entreprises françaises restent souvent des programmes importants (sur les quatre exercices, onze coordinations pour des programmes supérieurs à 50 millions €). Un mouvement comparable peut être identifié concernant le nombre d’entreprises françaises associées aux programmes du FED (qu’elles soient coordinatrices ou simples entités associées à des programmes coordonnés par d’autres).

Tableau 6 :

Soutiens du FED 2021/2024 importance des projets coordonnés par la France et avec participations françaises

Importance des projets coordonnés par la France

*Il ne s’agit pas du montant reçu par les seules entreprises mais du montant attribué par le FED pour les entreprises participant

aux programmes.

** Il s’agit du nombre total de participations d’entités françaises à des programmes du FED sachant qu’une même entité ou

entreprise peut être associée à plusieurs programmes (Thalès par exemple).

Ainsi, il apparaît que les grandes entreprises françaises du secteur (notamment Thalès) très présentes dans les premières sélections, ont progressivement disparu des coordinations programmées du FED. S’agit-il d’un choix délibéré ? Doit-on y voir une lassitude, un bilan peu convaincant des premières coopérations internationales imposées par le FED ? Ou bien une illustration d’un certain déclassement de la recherche française ? Force est de constater que, dès lors que la Commission a choisi de financer des programmes de moins en moins importants et/ou des programmes de recherche, de préférence aux programmes de développement de matériels, les grandes entreprises françaises du secteur ont été sorties ou se sont exclues des coordinations. Le tableau ci-dessous recense le nombre et la raison sociale des entreprises françaises assurant les coordinations de programmes du FED.

Tableau 7 :

Place des entreprises françaises dans les sélections du FED

4 - Une interrogation croissante sur la position allemande et la coopération franco-allemande

Et si le FED était aussi un témoignage, une illustration d’une évolution qui se dessine et qui peut apparaître comme préoccupante ?

La position de l’Allemagne vis-à-vis du FED a déjà été évoquée dans la note précédente. Il ne fait aucun doute que « l’industrie de l’armement allemande connaît un essor sans précédent, consolidant sa position parmi les acteurs majeurs du marché mondial de la défense »[6]. Mais il ne fait aucun doute non plus que l’Allemagne ne porte que très peu d’intérêt au FED. Le nombre de coordinations assurées par les entreprises allemandes est dérisoire au regard des performances et des capacités industrielles du pays : cinq coordinations seulement, soit moins que l’Espagne ou la Grèce.

Mais il faut noter un phénomène nouveau et passablement préoccupant. Les coordinations allemandes sont non seulement très faibles mais elles se font désormais en excluant pratiquement les entreprises françaises. Ces cinq projets, pilotés par des entreprises allemandes, font travailler quarante-neuf entreprises mais seulement trois entités françaises. Encore ne s’agit-il que d’entités modestes : l’Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, Aerix Systems, spécialisée dans la propulsion multidirectionnelle, et Laego, entreprise émergente de consulting spécialisée dans la défense mais si nouvelle qu’elle ne dispose pas encore de site internet ! L’implication allemande sur le FED a toujours été modeste, mais au moins les premières coordinations associaient les entités françaises (CNRS, CEA, Thales, etc.)[7]. Cette coopération a cessé. Du côté allemand, les associations industrielles franco-allemandes semblent limitées au strict minimum.

Cette situation laisse planer quelques doutes sur la coopération franco-allemande. Le FED serait-il un signe extérieur d’un malaise entre les deux pays ? Ou un signal supplémentaire ? Les premiers pas de cette coopération bilatérale semblent plus qu’hésitants. La coopération franco-allemande sur le char de combat du futur (MGCS), initiée depuis 2017, a franchi une étape en avril 2024 et se situe dans un contexte de compétition avec la Commission[8]. Le projet d’avion de combat de nouvelle génération (SCAF) semble connaitre les mêmes déboires. Tour à tour, les partenaires (France, Allemagne, Belgique, Espagne) menacent de se retirer ou restent dans l’ambiguïté. Huit ans après le lancement du programme en 2017, tout est sujet à débat (la gouvernance, la motorisation, etc.). Le FED ne peut être un socle de coopération industrielle dans l’armement et la défense sans la coopération de grands acteurs. A moins que ces derniers aient déjà renoncé à ce type de coopération multilatérale. Les coopérations industrielles européennes n’ont évidemment de sens que si elles s’accompagnent d’engagements – au moins tacites – d’acquisitions de matériels européens et de préférence européenne. Quel sens aurait une coopération européenne si les achats d’armement se font ailleurs, en dehors de l’Union ?

III - Des interrogations pour l’avenir

Multiplication des petits programmes au détriment des grands programmes d’équipement, désengagement des Français, renoncement des Allemands, etc. : autant de signes que l’élan semble brisé et que le FED ne s’est pas vraiment imposé dans le paysage industriel de la défense. Dans ce contexte tous les signaux comptent, en particulier les signaux budgétaires. Et justement, les signaux ne sont pas bons.

Le projet de budget pour 2026 présenté par la Commission apporte une première surprise. Si les crédits prévus pour la défense (titre 13) se maintiennent grâce à l’affectation de réserves (avec près de 2 milliards € en engagements), ceux dédiés au FED (chapitres 13-02 et 13-03) sont en recul de 30% en engagements et 20% en paiements. Le FED repasse sous la barre du milliard à 980 millions € en engagements).

La proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2028-2034 présentée par la Commission est également assez ambiguë. L’ordre des rubriques, leur libellé, la façon de les présenter et de les prioriser sont des symboles aussi importants que les montants concernés[9]. Ainsi était-il parfaitement concevable – et même attendu dans le contexte géopolitique du moment – que la défense devienne une rubrique à part entière dans le prochain CFP. Or, ce n’est pas le cas.

Où figurent les crédits de défense ? Dans la rubrique 2 intitulée « compétitivité, prospérité et sécurité », au sein d’un « fonds européen pour la compétitivité », divisé lui-même en cinq éléments disparates (santé, leadership numérique, transition propre, etc.) dont un sous-élément « résilience et sécurité, industrie de la défense et espace ». « Le Fonds européen pour la compétitivité apportera un soutien important aux investissements dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’espace » indique la Commission. Pourtant, malgré l’enjeu, la défense n’est mentionnée que comme un sous-ensemble d’une rubrique de compétitivité. Répondre à la dégradation du contexte sécuritaire par la compétitivité, est-ce bien l’enjeu ? La déception ne risque-t-elle pas de poindre compte tenu des espérances ? Autre élément qui ne manque pas de surprendre : nulle part il n’est fait mention du FED. Interrogés, les services de la Commission n’ont pas donné d’explication, laissant place à toutes les hypothèses. Le FED sera-t-il reconduit, développé dans le prochain CFP ? Rien n’est moins sûr.

Le FED n’est qu’une pièce du puzzle de la défense européenne. Il a eu le mérite de formaliser une sorte de réseau d’entreprises de défense européennes. Mais les critiques sont nombreuses sur, par exemple, la dispersion des crédits, les critères de décisions, le sentiment de décalage par rapport aux urgences, etc. Le FED aurait pu être le socle d’une grande coopération européenne dans le domaine de la défense. D’autres programmes consacrés à la défense (programmes ASAP, achat de munitions, et EDIRPA, soutiens aux achats groupés d’armement) doivent être expertisés mais semblent moins prêter le flanc aux critiques. Le programme pour l’industrie européenne de défense (EDIP), lancé en 2024, est en phase de finalisation. Il y a incontestablement une énergie et une volonté. Sont-elles à la hauteur des défis stratégiques du moment ? Derrière les discours, il y a aussi la réalité des intérêts nationaux et des alliances. Comme toujours, le mode de gouvernance et le montant des financements sont les vrais déterminants des actions publiques. La défense européenne a décidément du mal à s’imposer autrement que dans les discours. Hélas.

[1] Il s’agit toutefois d’une première communication et la décision finale, publiée au Journal officiel quelques mois plus tard, peut présenter des différences non négligeables. Voir par exemple la décision de la Commission du 13 novembre 2024.

[2] Article 26 et 34 du règlement FED.

[3] Ainsi l’allocation de 2024 attribue la responsabilité de trois coordinations à Chypre par exemple.

[4] Programmes CITADEL range de cyberdéfense (60 millions €) et iMUGs 2 d’armements automatisés (54,9 millions €).

[5] Programme AI Wasp d’intelligence artificielle appliquée à la guerre électronique (52,4 millions €) .

[6] Jean-Baptiste Giraud, Armées, 3 juillet 2025.

[7] Programme Agami Eurigami financé par le FED en 2021.

[8] Le très politique char de combat franco-allemand, Slate, 26 mai 2024.

[9] Le traitement de l’agriculture au cours des différents CFP est parfaitement éclairant. La politique agricole commune (PAC) fut jadis la première rubrique des premiers CFP reflétant son poids budgétaire. L’agriculture est passée de première rubrique à sous-ensemble implicite de la deuxième rubrique au point que le mot même « agriculture » a disparu dans le CFP 2014-2020 au profit de « croissance durable - ressources naturelles ». Le glissement dépasse le seul cadre budgétaire et est évidemment un signal politique.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Identités européennes

Patrice Cardot

—

9 février 2026

L'UE dans la mondialisation

Olena Oliinyk

—

2 février 2026

Stratégie, sécurité et défense

Jean Mafart

—

26 janvier 2026

L'UE dans la mondialisation

Iana Dreyer

—

19 janvier 2026

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :