Marché intérieur et concurrence

Frédéric Allemand

-

Versions disponibles :

FR

Frédéric Allemand

1. Les transports : un sujet au cœur de l'actualité européenne et nationale

Dans la perspective d'une augmentation de la demande de transport à l'horizon 2010, les pouvoirs publics européens, nationaux et locaux se sont largement mobilisés depuis 2000-2001.

La Commission européenne a ainsi présenté en septembre 2001 son Livre Blanc « La politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix » [1] dans laquelle elle fixe les grandes orientations stratégiques de sa politique en matière de transports pour la décennie.

L'année 2003 a également été marquée par une actualité intense dans le domaine des transports et s'est achevée sur un certain nombre de décisions importantes :

Au niveau européen, avec l'adoption d'une nouvelle carte des grands réseaux transeuropéens (RTE), ainsi qu'un plan de relance sous la forme d'une « initiative européenne de croissance ». Celle-ci doit redonner l'impulsion nécessaire à l'Union et venir en soutien à la stratégie de Lisbonne. Elle entend en particulier « mobiliser l'investissement dans des domaines qui renforceront les réformes structurelles en cours ».

A l'occasion de son investiture, le nouveau président de la Commission européenne, José Manuel Barroso s'est engagé à trouver des voies innovantes pour mettre en œuvre ces projets.

Enfin, lors de la révision de la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne, le Conseil européen du printemps 2005 a souligné qu'« afin d'encourager les investissements et de créer un cadre attrayant pour les entreprises et les travailleurs, sont nécessaires des infrastructures performantes s'adressant, entre autres, au problème des chaînons manquants, des services d'intérêt général de qualité à des prix abordables, ainsi qu'un environnement sain basé sur une consommation et une production durables et une qualité de vie élevée. » [2]

La nouvelle liste des projets RTE

Dans sa communication transmise au Conseil européen de décembre 2003, la Commission a retenu 29 corridors de transport nécessitant des investissements d'un montant de 220 milliards d'euros à réaliser prioritairement d'ici 2020. En raison de contraintes budgétaires, la Commission a proposé la réalisation de ces investissements par tranche. Ainsi, les projets considérés comme suffisamment mûrs et prêts à démarrer participeront au programme 'Quick Start'.

Parmi les différents projets retenus dans le programme 'QuickStart' :

• secteur ferroviaire :

- le tunnel du Brenner, du Mont-Cenis, de Malmö et Stockholm ;

- lignes à grande vitesse Liège-Cologne, Figueras-Perpignan, Lisbonne-Porto-Madrid, Strasbourg-Appenweier ;

- améliorations des infrastructures existantes entre Budapest-Ljubljana, Kerava-Vainikkala (Russie)

• secteur autoroutier :

- axes autoroutiers Athènes-Salonique, Sofia-Kulata, Felixtower

• voies fluviales :

- Vienne-Bratislavia, Rhin-Meuse

• voies maritimes :

- création des autoroutes de la mer dans la Baltique, la Manche-façade atlantique, de la Méditerranée

au niveau français, par l'organisation, tout au long de l'année 2003, de débats d'orientation sur les infrastructures de transport à l'Assemblée nationale (21 mai) et au Sénat (3 juin et 12 novembre), ainsi que par la tenue, le 18 décembre 2003 puis le 10 septembre 2004, du Comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire. A cette occasion, le Gouvernement a annoncé le lancement de grands projets d'infrastructures et la création d'une agence de financement des infrastructures constituée sous forme d'établissement public. Elle doit assurer en partie le financement des grands projets retenus, notamment grâce à l'affectation des dividendes autoroutières. Créée par un arrêté ministériel de novembre 2004, cette agence est opérationnelle depuis le 1er janvier 2005 [3].

2. La nécessité de relancer les investissements en faveur des infrastructures de transport répond à une triple nécessité :

2.1. L'évolution croissante des besoins en infrastructures de transport

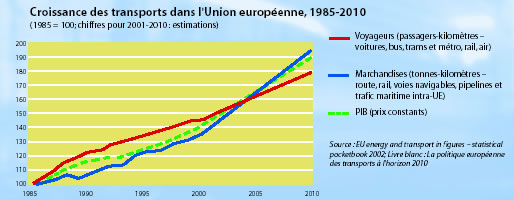

D'ici à 2010, le trafic de fret total dans l'Europe des Quinze devrait augmenter de 38% par rapport à 1998, puis de 31% entre 2010 et 2020 ; le trafic de passagers de 24 % entre 2000 et 2010 puis de 20% entre 2010 et 2020.

S'agissant de la France, les trajets parcourus par les voyageurs augmente en moyenne de 13 à 14 milliards de voyageurs par kilomètre par an depuis 20 ans. D'ici 2020, le trafic annuel de marchandises en France devrait croître de 40% et le trafic voyageur de 60%.

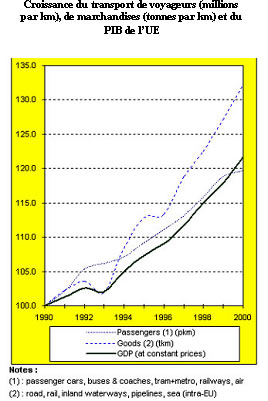

Plus largement, il apparaît que, sur le long terme, le développement de la mobilité est indissociable de celui de la croissance économique. L'ensemble des études disponibles indique que cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir et ce, malgré la diminution démographique européenne. En Europe, sur la période 1980-2000, le PIB européen a augmenté de 1,8% par an en moyenne. Dans le même temps, le trafic de passagers a progressé de 2% par an et celui de marchandises de 2,4% par an. En France, entre 1845 et 2000, le seul exemple significatif de découplage entre croissance / mobilité a été observé durant la décennie 1976-1985, suite à la mise en œuvre du programme électro-nucléaire qui a fortement réduit les flux de transport de combustibles.

2.2. La poursuite de l'aménagement des territoires européens

L'aménagement territorial européen se caractérise par l'insuffisance des grands axes de transport transeuropéens, notamment concernant les liaisons Est-Ouest, entre l'UE-15 et les nouveaux Etats membres.

Le coût de réalisation des infrastructures manquantes de ce réseau transeuropéen (tracé décidé par le Parlement européen et le Conseil en 1996, et modifié en 2003) est estimé à au moins 600 milliards d'euros, dont 100 milliards d'euros à engager dans les futurs Etats membres.

L'initiative européenne de croissance retient les projets de transports transeuropéens prioritaires exigeant un investissement de 220 milliards d'euros d'ici 2020. Le programme 'Quick Start' permet d'engager rapidement 60 milliards d'euros d'ici 2010 dont 38 milliards d'euros pour les RTE-transports.

En France, l'étude sur le recensement des besoins régionaux réalisée par l'association TDIE [4] révèle la nécessité de créer 3 900 kilomètres supplémentaires de voies rapides et 2 500 kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse. Ces besoins ont été évalués à 140 milliards d'euros.

Le CIADT du 18 décembre 2003 a retenu pour sa part 35 projets d'infrastructures de transport. Celui du 14 septembre 2004 a confirmé le lancement de certains investissements, ainsi que la création de l'Etablissement pour le financement des infrastructures de transport (EFIT)

2.3. Les investissements en infrastructures de transport, facteurs de croissance à court et long terme

Selon la Commission européenne, la poursuite simultanée et intégrée des investissements en infrastructures de transport peut apporter à l'Union une augmentation de la croissance potentielle de l'ordre de 0,5-0,75 points de pourcentage du PNB dans les prochains 5 à 10 ans.

De nombreuses autres études et institutions confirment le lien étroit existant entre les investissements réalisés dans les infrastructures structurantes (routes et voies ferrées assurant des liaisons de qualité entre grands axes) et la croissance du PIB :

• L'OCDE, dans une étude publiée en 2001, rappelle que « la croissance du stock d'équipement en infrastructures est associée de manière positive (...) à l'accumulation de capital autre qu'infrastructurel ».

• Des études américaines réalisées sous l'administration CLINTON ont validé le principe selon lequel une augmentation du stock de capital public de 1% provoque une hausse de la production de 0,34%. Cet impact positif baisse avec la diminution de l'espace géographique dans lequel l'investissement public est réalisé.

• En France, une étude sur les investissements routiers réalisés dans le cadre du Vè plan (1970) a démontré qu'un investissement public initial de 2 milliards de francs générait un volume de demande de près de 3,3 milliards de francs (principe du multiplicateur keynésien). Un tel niveau d'investissement aurait contribué à un supplément de croissance de 0,25% par an sur 10 ans.

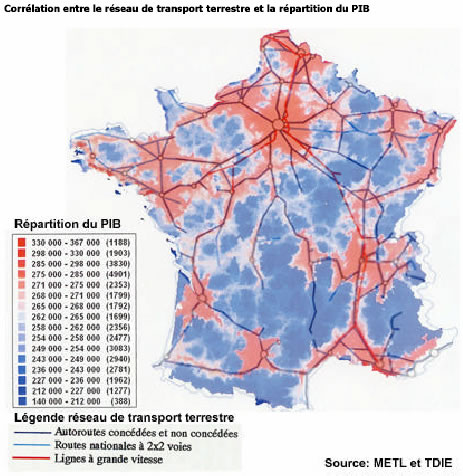

• Plus récemment, les travaux de Jean POULIT ont démontré l'existence d'une coïncidence étroite entre les grandes axes de circulation et d'échange et les zones ayant des PIB élevés (Voir carte ci-dessous).

2.4. La baisse continue des investissements publics en infrastructures de transport

Dans son rapport sur l'initiative européenne de croissance, la Commission note que certains domaines « freinent l'ensemble de la stratégie et pourraient limiter le retour d'une croissance forte. Les retards les plus importants sont identifiés notamment dans trois domaines stratégiques pour la croissance : les réseaux et la connaissance, la compétitivité de secteur industriel et des services (...) »

Sur les trois dernières années, le taux de croissance annuel moyen dans l'UE avoisine environ 1,25% contre 2,7% pour la seconde moitié des années 90.

En France, la part des investissements de l'Etat en infrastructures de transport par rapport au PIB est passée de 1,2% en 1990 à 0,9% en 2002.

Le niveau d'investissement de l'Etat en faveur du domaine public routier a diminué de 7,7% entre 1996 et 2001.

3. Les orientations européennes de financement des infrastructures de transport

3.1. Le Livre blanc sur la croissance économique, la compétitivité et l'emploi (1993)

Une première piste suggérée à de nombreuses reprises depuis une dizaine d'années consiste dans le lancement d'un grand emprunt européen. Une telle proposition avait été notamment discutée lors du lancement du programme de 14 travaux d'infrastructures prioritaires (Liste d'Essen). Soutenue par Jacques Delors, l'idée d'un grand emprunt d'un montant de 300 milliards d'écue devait permettre de financer le développement du réseau des trains à grande vitesse.

3.2. L'initiative de croissance européenne (2003)

Dans le cadre de l'initiative de croissance, le Conseil européen a lancé plusieurs pistes de réflexion s'agissant du financement des infrastructures de transport :

• Augmentation de 10% à 20% du plafond de la contribution de l'UE au financement des RTE. La Commission avait suggéré 30%.

• Création par la BEI d'une structure juridique harmonisée pour les fonds européens de capital risque (fonds de titrisation), à même de garantir la transparence dans toute l'Europe du point de vue fiscal, ce qui favorisera le draînage des capitaux privés.

• Engagement par la BEI de 50 milliards d'euros dans le cadre d'un mécanisme d'investissement dans les RTE (TIF), afin de soutenir des projets prioritaires concernant les RTE.

• Renforcement de la capacité de financement de la BEI dans le cadre du mécanisme de financement structuré (SFF) qui étend les possibilités de financement de la BEI à travers des prêts ou des garanties privilégiés (incorporant les risques survenant avant l'achèvement et dans la phase de démarrage), des prêts et garanties non privilégiés ainsi que des financements intermédiaires [5].

• Elaboration par la Commission d'une proposition relative à la création d'un mécanisme de garantie européen couvrant les risques postérieurs à la construction associés aux projets RTE de transport. L'idée n'est pas neuve pour avoir été soutenue en 1955 par le Benelux lors des négociations du traité de Rome de 1957, et plus récemment par le Comité économique et social européen dans un avis de septembre 2003. Selon le CES, la perception d'un centime d'euro sur chaque litre d'essence consommé dans l'Union garantirait à ce fonds 3 milliards d'euros de recettes par an. Une telle solution serait par ailleurs conforme à la pratique existante dans de nombreux pays développés qu'il s'agisse de l'Italie, de la Suisse, du Canada ou plus récemment de la France.

• Examen de la manière dont les partenariats public-privé (PPP) sont traités dans la réglementation communautaire sur les marchés publics. A cet égard, il importe de noter qu'un recours accru aux PPP supposerait une harmonisation communautaire de leur cadre juridique afin de créer les conditions homogènes de consultation et d'appel aux fonds privés. En particulier, la directive communautaire sur les marchés publics ne correspond qu'imparfaitement aux exigences spécifiques des PPP (longueur et complexité des négociations).

• Les États membres devraient veiller à compléter l'action pour la croissance par des initiatives et des programmes nationaux et, de concert avec la Commission, à prendre rapidement des mesures pour éliminer les obstacles techniques, juridiques, administratifs et comptables à la mise en œuvre des partenariats public-privé ainsi que des projets dans le domaine des RTE.

3.3. La Directive 1999/62/CE dite 'Eurovignette' (en cours de révision)

[6]

La Directive Eurovignette (en cours de révision) rend désormais le cadre communautaire en matière de tarification des infrastructures applicable aux véhicules destinés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

Deux principes sont retenus par la Directive « Eurovignette » :

• Principe d'affectation : les recettes provenant des péages et des droits d'usage doivent être utilisées au profit de la maintenance de l'infrastructure routière sur laquelle des péages sont appliqués ainsi qu'au profit du secteur des transports dans son ensemble, en prenant en considération le développement équilibré des réseaux de transport.

• Mise en place d'autorités nationales indépendantes des infrastructures de transport chargée de veiller au respect strict de ce principe.

Missions de l'autorité indépendante de supervision des infrastructures de transport :

• Contrôle du fonctionnement du système de péages et/ou de droits d'usage d'une manière garantissant la transparence et la non-discrimination entre les opérateurs.

• Sans préjudice de l'autonomie des concessionnaires privés, l'autorité indépendante de supervision des infrastructures vérifie que les recettes provenant des péages et des droits d'usage des infrastructures de transport soient utilisées pour des projets durables dans le secteur des transports.

• Promotion des synergies dans le financement par une coordination des différentes ressources de financement des infrastructures de transport.

3.4. L'engagement par la France d'une politique dynamique en faveur des infrastructures de transport

Le CIADT du 18 décembre 2003 a adopté des cartes de planification des infrastructures nationales de transport à long terme (horizon 2025).

Le financement de cette politique sera assuré par le biais d'une « Agence pour le financement des infrastructures de transport » qui devrait mobiliser, grâce à l'affectation des dividendes des sociétés d'économie mixte des compagnies autoroutières (SEMCA), un volume de subvention de 7,5 milliards d'euros entre 2004-2012.

Edouard Bonnefous, président de la commission spéciale transports du Conseil de l'Europe, appelait à la création d'une organisation européenne des transports en rappelant que « tout moyen de transport accroît la prospérité générale ». Cinquante plus tard, son propos demeure d'actualité. La relance d'une politique des transports dynamique constitue certainement une des clefs d'un regain de croissance économique dont nos pays ont aujourd'hui tant besoin.

ANNEXE A : Evolution des trafics passagers et marchandises dans l'UE-15 entre 1998 et 2010

[1] Commission, COM (2001) 370, du 12 septembre 2001.

[2] Conseil européen de Bruxelles, Conclusions de la présidence,

[3] Décret no 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

[4] Association Transport-Développement-Intermodalité-Environnement.

[5] Après une première affectation de 250 millions d'euros à la réserve spécifique du SFF en 2001, la BEI propose une nouvelle affectation de 250 millions d'euros qui autoriserait un volume de financement supplémentaire de 2,5 milliards d'euros au maximum.

[6] Commission, Communication COM (2003) 448, 23 juillet 2003

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Numérique et technologies

Josef Aschbacher

—

8 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Florent Ménégaux

—

1 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Jean-Dominique Giuliani

—

24 novembre 2025

Stratégie, sécurité et défense

Amiral (2S) Bernard Rogel

—

17 novembre 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :