L'UE et ses voisins méditerranéens

Quentin Perret

-

Versions disponibles :

FR

Quentin Perret

Introduction

La Méditerranée constitue depuis plus de 2000 ans un espace d'échanges et de confrontations unique au monde. Lieu de naissance et d'épanouissement des trois grandes religions monothéistes, la Méditerranée est également, depuis l'Antiquité, à la fois une voie essentielle du commerce international et un des premiers marchés au monde. Les conflits qui ont émaillé son Histoire ont toutefois longtemps entravé le développement des peuples qui la bordent.

Lorsqu'en 1993, la signature des accords d'Oslo paraît devoir mettre un terme au conflit entre Israël et ses voisins arabes, l'Union européenne, poussée par l'Espagne et la France, y voit une opportunité à saisir. Le Partenariat Euro-Méditerranéen, conclu les 27 et 28 novembre 1995, à Barcelone, entre les 15 Etats membres de l'Union européenne de l'époque et 12 Etats partenaires [1], apparaît donc comme une conséquence de l'ouverture du processus de paix au Proche-Orient, mais il devait en outre contribuer à l'enracinement de ce processus. Cette ambition transparaît dans chacun des trois volets du Partenariat :

-Le partenariat politique et de sécurité a pour objectif l'établissement d'un "espace commun de paix et de stabilité". Il prévoit l'extension des valeurs démocratiques, l'intensification de la lutte contre les menaces communes et l'établissement de rapports de bon voisinage entre les différents partenaires;

-Le partenariat économique et financier a pour objectif l'établissement d'une "zone de prospérité partagée" en Méditerranée. Il repose sur trois piliers complémentaires : l'établissement d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l'horizon 2010; l'approfondissement de la coopération technique et juridique, micro- et macro-économique, entre l'Union européenne et ses partenaires ; l'accroissement de la coopération financière et des programmes d'assistance de l'Union vers ses partenaires.

-Le partenariat social, culturel et humain, vise à favoriser le rapprochement entre les peuples et civilisations de la Méditerranée. Il prévoit d'encourager le dialogue interculturel et interreligieux et de favoriser les contacts entre les sociétés civiles des deux rives. Il prévoit également de combattre les idées et les organisations susceptibles de faire obstacle à ce rapprochement.

Dix ans plus tard, l'échec du Partenariat Euro-Méditerranéen semble patent. Non seulement le partenariat politique a subi de plein fouet le retournement de la conjoncture internationale depuis 2001, mais la mise en oeuvre du partenariat économique ne semble avoir abouti, pour certains observateurs, qu'à creuser les inégalités de développement de part de d'autre de la Méditerranée [2]. L'échec du partenariat social et culturel est encore plus manifeste [3]. Ce bilan a conduit de nombreux observateurs à proclamer l'échec pur et simple du Partenariat Euro-Méditerranéen, dont l'idéal de départ serait incompatible avec la réalité des problèmes actuels.

Il est pourtant possible de défendre les objectifs initiaux du Partenariat, tout en critiquant certaines des politiques mises en oeuvre pour les atteindre. Le processus de Barcelone repose sur le volontariat ; il serait par conséquent bien en peine de résoudre les conflits les plus inexpiables. Il offre en revanche la possibilité à l'Union européenne et à ses partenaires de réaliser en commun les objectifs sur lesquels ils se sont entendus au préalable. Les circonstances historiques ont pour l'heure essentiellement réduit ces objectifs communs à la réalisation du volet économique. Les difficultés éprouvées dans le cadre de ce deuxième volet méritent toutefois d'être analysées. Elles s'expliquent sans doute en partie par la décision de placer l'Union européenne au cœur du réseau de relations économiques tissé par le Partenariat. Cette centralité de l'Union européenne dans le processus de Barcelone ne favorise pas toujours l'égalité des différents partenaires. Or une des ambitions originelles du Partenariat Euro-Méditerranéen était de rééquilibrer les relations euro-méditerranéennes, au besoin en donnant aux Etats et aux sociétés des rives Sud et Est de la Mer les moyens de résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. Cette ambition mérite aujourd'hui d'être réaffirmée plutôt que répudiée.

Chapitre I - Des objectifs différents, une priorité commune

1) Les objectifs européens: d'une société civile euro-méditerranéenne à un espace de libre-échange

Les objectifs originels du Partenariat Euro-Méditerranéen étaient, du point de vue de l'Union européenne, relativement clairs. Il s'agissait de mutualiser et d'approfondir les liens qui, sur une base généralement bilatérale, unissaient déjà différents Etats du Nord et du Sud de la Méditerranée [4]. La conclusion des accords d'Oslo donna à cette ambition une portée plus générale, que la déclaration de Barcelone de 1995 définit finalement comme la volonté d'établir un "cadre durable et multilatéral de relations basées sur un esprit de partenariat", afin d'aboutir à un "espace commun de paix et de stabilité".

Cet espace commun est défini de la manière la plus large. Le partenariat politique et de sécurité entend favoriser un rapprochement, non seulement des positions diplomatiques, mais des normes politiques internes, avec en point de mire la généralisation de la démocratie libérale au sein des Etats méditerranéens. Le partenariat économique et financier vise à l'établissement d'une "zone de prospérité partagée" en Méditerranée. Le partenariat social, culturel et humain appelle pour sa part à une multiplication des contacts entre les sociétés des deux rives. Cette volonté de voir émerger une véritable société civile euro-méditerranéenne peut apparaître rétrospectivement comme le véritable objectif initial du Partenariat Euro-Méditerranéen.

Il est peu surprenant que la réalisation de ce troisième volet n'ait pas résisté aux difficultés rencontrées par les deux premiers. Le partenariat politique, dont les concepteurs du processus de Barcelone prévoyaient qu'il progresserait au même rythme que le partenariat économique, a été victime de la conjoncture: le retour en force du conflit israélo-palestinien, puis la "guerre contre le terrorisme", ont constitué, pour la paix et les valeurs démocratiques respectivement, des obstacles que le Partenariat Euro-Méditerranéen ne pouvait espérer surmonter à lui seul. Aussi l'attention des décideurs européens s'est-elle concentrée de plus en plus sur le partenariat économique. Lorsqu'en avril 2005, la Commission européenne publie un programme de travail sur 5 ans, destiné à réactualiser le Partenariat, l'accent est mis, de manière délibérée, sur ces objectifs [5].

2) Les pays partenaires: la stabilité par le développement

Cet accent mis sur la dimension économique du Partenariat est globalement conforme à la volonté des Etats partenaires. Ces derniers, pour la plupart, ont toujours eu du processus de Barcelone une vision relativement prosaïque. L'essentiel a toujours été pour eux le développement économique, indispensable à la stabilisation de leurs sociétés et de leurs régimes.

Un récent rapport de la Banque Mondiale [6] rappelle non seulement l'ampleur de la tâche à accomplir dans ce domaine, mais aussi la similarité des défis à relever d'un bout à l'autre de la région Sud-méditerranéenne. Jusqu'à la fin des années 80, la plupart des Etats de la région avaient opté pour un modèle de développement dirigiste, voire autarcique, fondé sur une politique de substitution aux exportations. Les différences entre les Etats dotés de ressources énergétiques, comme l'Algérie, et les Etats qui en étaient dépourvus, comme l'Egypte, étaient sur ce point assez faibles. Les facteurs externes qui avaient longtemps permis à ces modèles de fonctionner étaient également les mêmes : un environnement international fortement régulé; une prédominance mondiale de la grande industrie; l'accroissement constant de la rente pétrolière; et le rôle joué par l'émigration, à la fois soupape de sûreté démographique et source d'une manne financière considérable générée par le rapatriement d'une partie du salaire des ouvriers employés notamment dans les usines européennes.

Les différentes mutations intervenues dans la seconde moitié des années 80 - chute des prix du pétrole, restrictions à l'immigration dans les pays de l'Union européenne, dérégulation et émergence d'une économie mondiale post-industrielle - ont donc frappé les Etats de la région bien plus fortement que la plupart des autres régions du monde. Ces bouleversements, qui ont contraint la plupart de ces Etats à s'engager, dès le début des années 90, sur la voie de l'austérité financière et des premières mesures de libéralisation, sont de surcroît intervenus au pic de la transition démographique [7]. La conséquence de cette double évolution a été une augmentation catastrophique du chômage. On l'évalue aujourd'hui à 15 % de la population active pour la région dans son ensemble, mais ce chiffre est très certainement sous-estimé. Ce chômage massif touche en outre de manière disproportionnée la catégorie la plus nombreuse de la population: la jeunesse, qui n'a pu bénéficier de la manne des emplois publics autrefois accordée à ses parents. Le taux de chômage des jeunes varie de 37 % du chômage total au Maroc à 73 % en Syrie et s'établit en moyenne à 53 % pour les pays de la région.

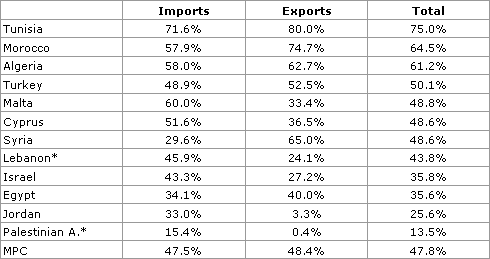

Face à une telle crise, les Etats du Sud et de l'Est de la Méditerranée ont jugé préférable de se tourner vers l'Union européenne. Celle-ci était non seulement leur premier partenaire commercial (Cf. Fig. 1), mais elle possédait une large expérience en matière de coopération et de développement économique. La relance des économies de ces Etats supposait en effet, dans les grandes lignes, une réforme du système éducatif et de formation (auparavant tourné quasi exclusivement vers la formation de fonctionnaires et de techniciens), une désegmentation du marché du travail, une diminution du rôle de l'Etat employeur et une relance des exportations. Le Partenariat Euro-Méditerranéen devait donc apporter à ces Etats un savoir-faire en matière de constitution et de gestion des entreprises privées, une aide financière destinée à atténuer le choc de la transition et une ouverture des marchés européens. Ces politiques n'ont été qu'imparfaitement mises en oeuvre de part et d'autre.

Fig. 1: Part de l'Union européenne dans le commerce extérieur des pays partenaires en 2000 [8]

1999 data

1999 data

Chapitre II - Des moyens partiellement inadaptés aux ambitions

1) Un fonctionnement institutionnel inadéquat

Pour mettre en oeuvre les objectifs du Partenariat Euro-Méditerranéen, la déclaration de Barcelone prévoyait un fonctionnement institutionnel dual. Les décisions essentielles devaient être prises par les ministres, généralement des Affaires étrangères, réunis en sommets [9]. La mise en oeuvre de ces décisions, en particulier dans le domaine économique, était confiée à la Commission européenne, par l'intermédiaire de la Direction Générale des Relations Extérieures.

Le fonctionnement effectif du Partenariat ne s'est en pratique guère conformé à ce schéma. Les réunions ministérielles euro-méditerranéennes ne sont en effet que des forums diplomatiques, dont les recommandations n'ont, pour les participants, aucune portée contraignante. Cet état de fait a conduit les Etats, notamment les plus engagés sur le théâtre méditerranéen, à négliger l'enceinte partenariale, jugeant plus expédient de promouvoir leurs intérêts par la voie diplomatique traditionnelle.

Quant à la Commission européenne, elle a pris très au sérieux son rôle dans la réussite du processus de Barcelone, mais elle est, par définition, une institution purement européenne. Les Etats partenaires de l'Union n'y sont donc pas représentés et ne peuvent contribuer que de manière indirecte à la définition des programmes économiques les concernant. Cette réalité institutionnelle a pu donner à certains gouvernements partenaires le sentiment de n'être guère pris en compte par l'Europe [10]. La création récente de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne visait précisément à contrebalancer ce sentiment. Cette Assemblée n'est toutefois que consultative et ne remet pas en cause la suprématie de la Commission dans la définition des politiques économiques partenariales.

2) Une stratégie économique déséquilibrée

a) Une contradiction entre ambition multilatérale et procédures bilatérales

Cette centralité de la Commission européenne dans le processus décisionnel a eu des conséquences sur la mise en oeuvre du Partenariat économique. L'objectif essentiel de celui-ci est l'établissement d'une Zone de Libre-Echange (ZLE) euro-méditerranéenne à l'horizon 2010. La déclaration de Barcelone prévoyait pour ce faire d'accroître simultanément les échanges entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens d'une part, entre ces derniers d'autre part.

Cet objectif d'intégration régionale "Sud-Sud" n'a toutefois pu s'imposer face à la puissance irrésistible de la logique d'intégration Nord-Sud. Les instruments quasi uniques de mise en œuvre du Partenariat économique ont en effet été les Accords d'Association, conclus entre l'Union européenne et ses différents partenaires et qui définissent les procédures de coopération technique et juridique, les conditions d'attribution de l'aide financière, ainsi que le rythme et les modalités de l'établissement du libre-échange entre l'Union européenne et ses différents partenaires [11]. Purement bilatéraux, ces Accords d'Association ont symbolisé autant que précipité la disparition de la logique d'intégration régionale Sud-Sud [12].

b) Une organisation en étoile du libre-échange

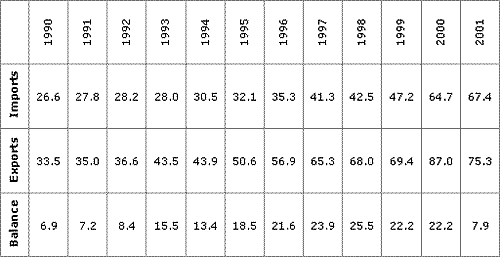

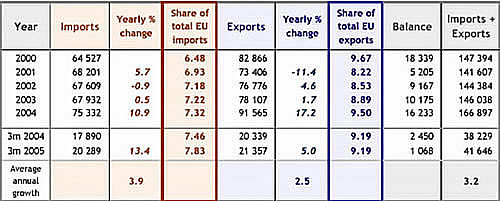

La mise en place des Accords d'Association entre l'Union européenne et ses partenaires s'est traduite par un fort accroissement des échanges euro-méditerranéens (cf. Fig. 2). Cette croissance devait profiter, et a effectivement profité dans un premier temps aux partenaires méditerranéens de l'Union. Entre 1995 et 2001, le taux de croissance des importations de l'Union européenne en provenance de ses partenaires a ainsi été deux fois supérieur au taux de croissance des exportations européennes à destination de ces mêmes partenaires :

Fig. 2: Evolution des relations commerciales entre l'Union européenne et ses partenaires entre 1990 et 2004 (en milliards d'euros) [13]

Comme le second tableau le démontre, la période 2000-2004 a toutefois été marquée par un net ralentissement de la croissance de ces échanges. De plus, les bénéfices que les Etats partenaires tirent des Accords d'Association restent limités ; la balance commerciale euro-méditerranéenne demeure en effet excédentaire au profit de l'Union européenne. Surtout, le caractère bilatéral des Accords d'Association déséquilibre l'ensemble du processus de libéralisation commerciale au profit de l'Union européenne. En effet, alors que celle-ci bénéficie des avantages d'un accroissement de son commerce avec l'ensemble de ses partenaires pris séparément, ces derniers sont privés des avantages que leur conférerait la libéralisation des échanges entre eux. Ce phénomène est connu sous l'appellation de "hub and spoke" : placée au centre d'un réseau d'accords bilatéraux, l'Union bénéficie d'une véritable libéralisation régionale des échanges alors que ses partenaires doivent se contenter des moindres avantages d'une libéralisation purement bilatérale. Au total, l'Union a donc davantage bénéficié de la marche au libre-échange que ses partenaires, en dépit des avantages particuliers que les Accords d'Association ont indéniablement pu conférer à chacun d'entre eux.

Les défenseurs du processus en cours affirment que les distorsions créées par cet état de fait sont temporaires: la disparition des dernières barrières douanières en 2010 annulera l'avantage comparatif dont jouit actuellement l'Europe et conférera à l'ensemble des partenaires les bénéfices d'une pleine intégration commerciale euro-méditerranéenne. La procédure choisie pour parvenir à cet objectif risque pourtant d'avoir des conséquences à long terme. Les produits européens bénéficient aujourd'hui, sur les marchés de chacun de ses partenaires, d'un avantage comparatif par rapport aux produits des voisins immédiats de ces Etats, qui continuent pour leur part de faire face à d'importants obstacles tarifaires. A supposer que ces obstacles soient un jour levés, les producteurs européens auront d'ici là acquis une position privilégiée, dont il ne sera pas facile pour de nouveaux concurrents de les déloger. Cette remarque est renforcée par deux constatations. D'une part, si le volume des échanges euro-méditerranéens a effectivement augmenté au cours des dernières années, la structure de ces échanges n'a quant à elle guère évolué de manière significative. Les matières premières énergétiques constituaient toujours en 2003 environ 30 % des importations européennes en provenance de la région, suivies par le textile et l'habillement. Les principales exportations européennes à destination de la région restent concentrées dans le secteur de la machinerie et de l'équipement de transports. Les échanges de services, qui constituent aujourd'hui environ 70 % du PNB de l'Union européenne, ont augmenté moins vite entre l'Union et ses partenaires méditerranéens qu'entre l'Union et le reste du monde. Autrement dit, la diversification, étape incontournable dans le processus de reconversion des économies du Sud méditerranéen, reste pour l'heure un échec. Sur l'ensemble des secteurs de pointe de l'économie moderne, les économies des pays partenaires demeurent pour l'heure incapables de concurrencer l'économie européenne.

Ce déséquilibre fondamental dans les échanges entre l'Union européenne et ses partenaires amène à s'interroger sur le bien-fondé d'une stratégie consistant simplement à additionner des accords bilatéraux de libre-échange entre partenaires inégaux. La relative proximité de développement économique qui caractérise a contrario la majorité des partenaires de l'Union aurait dû plaider au contraire pour un renforcement prioritaire de l'intégration Sud-Sud. Cette constitution d'un pôle régional au Sud et à l'Est de la Méditerranée aurait ensuite permis à ses différents acteurs de s'engager sur la voie d'une libéralisation des échanges avec l'Europe à partir d'une position de plus grande égalité. A contrario, quels que soient les bénéfices, limités mais réels, que tirent aujourd'hui les partenaires de l'Union de l'ouverture de ses marchés, la politique actuelle pourrait aboutir à perpétuer des inégalités de départ qu'il aurait fallu s'attacher à faire disparaître. Cette inégalité entre l'Europe et ses partenaires n'a sans doute pas eu que des conséquences économiques: elle a pu mener à certaines incompréhensions qui ont pu contribuer, à leur tour, à l'échec des premier et troisième volets du Partenariat.

c) Les progrès de la coopération financière

La Déclaration de Barcelone avait confié à la Commission européenne, par l'intermédiaire de la DG Relex et, plus tard, de l'office EuropAid, l'attribution des aides financières relatives au Partenariat économique. Le programme d'aide financière MEDA et les prêts, moins substantiels, de la Banque Européenne d'Investissement devaient ainsi concrétiser la mise en œuvre de la coopération financière euro-méditerranéenne.

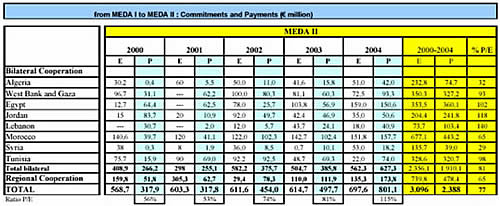

Cette coopération financière s'est heurtée au départ à de nombreux obstacles. L'attribution des fonds alloués au titre du programme MEDA était tributaire des priorités, parfois conflictuelles, établies par les Programmes Indicatifs Nationaux et les Programmes Indicatifs Régionaux. Elle est en outre conditionnée, non seulement aux progrès enregistrés par les différents récipiendaires en matière de "réformes structurelles, stabilisation macroéconomique, développement industriel et avancement social", mais également aux "résultats de la coopération prévue par les nouveaux Accords d'Association" (Art. 5 (3)3, Règlement MEDA) - c'est-à-dire à la mise en oeuvre des accords de libre-échange. A quoi venait s'ajouter une certaine inertie bureaucratique et une pénurie d'effectifs au sein des services chargés de la mise en oeuvre des programmes.

A partir de 2000, la Commission a toutefois réformé ses mécanismes d'attribution financière, par la création de l'Office de coopération EuropeAid, l'instauration de nouvelles méthodes de travail et la mise en place d'un processus de déconcentration permettant une gestion et une mise en œuvre plus souple et plus localisée des programmes communautaires. Ces réformes ont entraîné une amélioration incontestable du rendement de l'aide européenne (cf. Fig. 3). La Commission prévoit désormais d'améliorer encore ce rendement en favorisant l'appropriation des projets ainsi financés par leurs bénéficiaires.

Fig. 3: évolution des engagements financiers européens et des montants effectivement versés (en millions d'euros) [14]

Chapitre III - Des résultats partiels, une stratégie à améliorer

1) La nécessaire poursuite des réformes de structure

Le Partenariat Euro-Méditerranéen a produit de vraies réussites. Les efforts consentis par l'Union européenne en matière de formation technique et juridique, ainsi qu'en matière d'aide économique, ont sans conteste bénéficié à ses interlocuteurs, publics ou privés. Il en va de même, en dépit des réserves que l'on peut formuler, pour l'ouverture des marchés de l'Europe aux produits de ses partenaires. Le fait que ces derniers aient choisi de rester partie prenante au processus démontre d'ailleurs qu'ils y trouvent plus d'avantages que d'inconvénients [15].

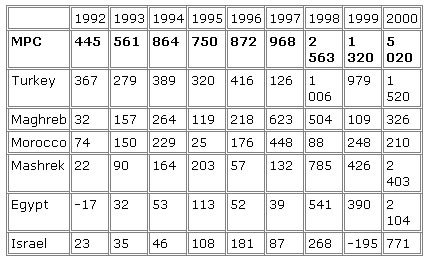

La réussite relative du Partenariat est particulièrement nette lorsque l'on considère l'évolution des Investissements Directs Etrangers de l'Union Européenne vers ses partenaires. En dépit de fortes inégalités constatées entre les pays, la hausse générale de ces investissements s'est considérablement accélérée depuis 1998 et plus encore depuis 2000, en particulier vers l'Egypte et le Mashrek. En dépit du ralentissement dans l'accroissement des investissements observé depuis 2000, la conclusion des Accords d'Association et la perspective d'une libéralisation des échanges avec l'Europe semblent bien avoir marqué pour ces pays un tournant décisif, du point de vue de la confiance des investisseurs et des entreprises privées :

Fig. 4: Evolution des IDE de l'Union européenne vers ses partenaires* (équités et autres capitaux) (en millions d'euros) [16]

Excluding Cyprus and Malta

Excluding Cyprus and Malta

Pourtant, même sur le plan économique, le Partenariat Euro-Méditerranéen n'a pas rempli toutes ses promesses. Entre 1995 et 2005, l'écart de niveau de vie entre les deux rives de la Méditerranée s'est en fait accentué, la croissance au Sud dépassant rarement 1 % par an - un niveau très insuffisant pour résoudre leurs difficultés initiales.

Les raisons de cette déception sont évidemment multiples et, pour certaines, relativement indépendantes de la volonté des acteurs. Ces derniers ont toutefois une certaine responsabilité dans leurs difficultés. Du côté des partenaires de l'Europe, la nécessité de profondes réformes de structure s'est heurtée à la crainte éprouvée par les gouvernants face aux conséquences sociales et politiques de ces réformes. La crainte d'une réaction islamiste appuyée sur le mécontentement social a bien souvent conduit ces gouvernants à ajourner les réformes les plus impopulaires, notamment dans les domaines essentiels du marché du travail, de l'environnement juridique des affaires, du système bancaire et de l'enseignement. La continuité l'a ainsi bien souvent emporté sur la rupture, avec des conséquences prévisibles en termes de croissance.

* Excluding Cyprus and Malta

2) Rétablir l'équilibre au sein du Partenariat

La Commission européenne, pour sa part, a peut-être fait preuve d'un défaut d'imagination. Parce qu'elle possède une expérience incontestable en matière de développement économique, elle a préféré, peut-être inconsciemment, garder le contrôle de la mise en oeuvre du volet économique du Partenariat et privilégié une approche bilatérale pour la mise en oeuvre de la Zone de Libre-Echange. Cette approche a eu deux conséquences néfastes. D'une part, l'absence de progrès dans le domaine de l'intégration Sud-Sud a abouti à laisser inexploitée la source potentiellement la plus prometteuse d'un développement économique de ces Etats. D'autre part, le rôle d'intermédiaire obligé assumé par l'Union européenne a découragé ses partenaires de se doter de structures d'action commune. Or la résolution des principaux problèmes énumérés dans les premier et troisième volets du Partenariat - déficits démocratiques, progrès de l'extrémisme religieux, violence politique... - supposerait avant tout une action commune des Etats les plus concernés, avant même toute intervention extérieure.

La réussite générale du Partenariat Euro-Méditerranéen pourrait donc exiger de l'Union européenne qu'elle incite ses partenaires méditerranéens à résoudre en commun les problèmes qui les concernent au premier chef, voire qu'elle conditionne l'attribution de son aide financière à l'émergence d'une telle volonté commune. Cette utilisation originale de sa puissance économique et financière, dont les résultats pourraient s'avérer plus probants que ceux observés jusqu'à présent, connaît aujourd'hui un début de mise en œuvre, qui devra toutefois être confirmé au cours des années à venir [17].

Conclusion

Dans une analyse publiée en 2004 pour le compte de l'Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union européenne, Martin Ortega exprimait des doutes quant à la capacité des acteurs extérieurs à peser durablement sur l'évolution de la structure politique et économique des Etats d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. La solution passait selon lui par une entreprise d'intégration économique et politique au niveau régional, entreprise qui pouvait être encouragée de l'extérieur mais que seuls les Etats concernés pourraient éventuellement mettre en oeuvre [18].

Cette idée fait écho à un discours historique plus célèbre - l'appel lancé aux Etats européens par le général Marshall, le 5 juin 1947, afin qu'ils s'accordent entre eux sur les modalités d'utilisation de l'aide financière américaine. Cette quasi-obligation faite aux Européens de s'entendre avant toute intervention extérieure n'assura pas seulement le succès du plan Marshall. Elle fournit également le modèle dont devait s'inspirer un peu plus tard les fondateurs de l'entreprise européenne.

Rien ne permet d'affirmer qu'une telle démarche, adoptée par les dirigeants européens vis-à-vis de leurs partenaires méditerranéens, aboutirait à des résultats aussi spectaculaires. Il est toutefois certain que l'incapacité des Etats et des sociétés du Sud et de l'Est de la Méditerranée à affronter de manière collective les problèmes auxquels ils font face explique, au moins en partie, le relatif échec du Partenariat Euro-Méditerranéen aujourd'hui. Orienter et épauler ses partenaires méditerranéens sur la voie de l'intégration régionale, notamment en poussant à l'élargissement et à l'approfondissement de l'accord d'Agadir [19], tel pourrait être pour l'Union européenne le moyen le plus sûr d'atteindre les objectifs définis il y a dix ans à Barcelone.

[1] Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Malte, Chypre, l'Egypte, Israël, l'Autorité Palestinienne, la Jordanie, la Syrie, le Liban et la Turquie. Malte et Chypre ont depuis intégré l'Union européenne. La Libye possède quant à elle le statut d'observateur ; la récente levée des sanctions internationales contre Tripoli pourrait toutefois présager de son intégration pleine et entière au processus de Barcelone.

[2] Voir l'analyse d'Eric le Boucher, "Dire oui à la Turquie, au Maghreb et aux autres", paru dans Le Monde du 8 octobre 2005.

[3] La réalisation la plus notable de ce troisième volet est la création, décidée en 2002, de la Fondation Euro-Méditerranéenne pour le Dialogue des Cultures. Basée à Alexandrie, en Egypte, cette Fondation a reçu en 2004 le nom de l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, Anna Lindh.

[4] Généralement d'anciennes métropoles et leurs anciennes colonies: l'Espagne et le Maroc, la France et le Maghreb ou le Liban, le Royaume-Uni et la Jordanie ou l'Egypte.

[5] Les objectifs politiques sont évoqués, mais ils ne font l'objet d'aucun engagement concret de la part des acteurs. Le nouvel agenda prévoit notamment: un élargissement des programmes et des dépenses européennes en matière de formation et d'éducation ; une relance, sur une base volontaire, des mesures d'intégration et de libéralisation économiques ; et la création d'un Observatoire de la Démocratie destiné à encourager les progrès dans ce domaine.

[6] The World Bank, Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa : Toward a New Social Contract, rapport du 19 Septembre 2003. Cf.: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262209/Empoverview.pdf

[7] Au cours des années 80, la population totale des Etats d'Afrique du Nord et du Proche-Orient a augmenté en moyenne de 6,7 millions d'habitants chaque année, puis de 6,1 millions d'habitants au cours des années 90. En 2000, la population de la région en âge de travailler était de 104 millions, un chiffre qui devrait atteindre 146 millions en 2010 et 185 millions en 2020.

[8] Source : réunion des ministres du Commerce de la région euro-méditerranéenne de Tolède, 19 mars 2002.

[9] La préparation de ces réunions fut confiée au Comité euro-méditerranéen, institution ad hoc composée de hauts fonctionnaires, chargé d'évaluer le suivi du processus et de formuler le programme de travail. Cette institution fonctionne à la satisfaction générale de ses membres, mais ses recommandations restent purement consultatives. La remarque vaut pour les réunions thématiques ad hoc, composées d'experts et de représentants de la société civile, organisées dans le cadre du Partenariat.

[10] Charles-Ferdinand Nothomb, président de l'Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, a ainsi rapporté l'anecdote suivante : "Il y a quelques mois, un très haut fonctionnaire d'un grand Etat arabe [...] me disait : il y a trop de plans européens, ils sont trop unilatéraux, ils sont trop intangibles lorsque vous nous les proposez, nous devons les accepter sans être coauteurs". Voir son intervention lors du séminaire "Méditerranée : tendances géostratégiques et questions internationales", organisé à l'institut Medea. http://www.medea.be/index.html?doc=1737

[11] En juillet 2005, la Syrie a annoncé être "techniquement prête" à ratifier l'Accord d'Association conclu avec l'Union européenne. La Syrie était alors le dernier Etat partenaire à n'avoir pas encore conclu un tel Accord.

[12] Cette disparition s'est traduite sur le plan financier. Le programme financier MEDA devait revêtir à l'origine une véritable dimension régionale, orientée en particulier vers la coopération et l'intégration Sud - Sud. Au cours de la période 1995-2001, MEDA devait représenter 5,071 milliards d'euros sur les 6,4 milliards d'euros de ressources budgétaires allouées à la coopération financière méditerranéenne. En pratique, seule une petite partie de ces fonds a été effectivement dépensée (cf. infra) et seules 12 % des dépenses effectives ont été consacrées à la dimension régionale du Partenariat, 86 % étant consacrées aux programmes bilatéraux entre l'UE et ses différents partenaires. MEDA se trouve actuellement dans sa seconde période de programmation (2000-2006) avec un budget de 5,350 milliards d'euros, somme que certains commentateurs considèrent en toute hypothèse comme insuffisante.

[13] Sources : Réunion ministérielle de Tolède (19 mars 2002) ; Commission européenne, DG Commerce.

[14] Source: Commission européenne

[15] Cf. Joanne Guth et Victoria Chomo, "The Euro-Mediterranean Partnership", International Economic Review, mars/avril 2002.

[16] Source : cf. Fig. 1.

[17] L'intégration politique et économique en Afrique du Nord et au Proche-Orient était, jusqu'à une date très récente, quasi-inexistante. La Ligue Arabe n'est qu'un forum diplomatique, dont les résolutions n'ont aucune portée contraignante. Quant aux économies nationales des différents pays de la région, elles restaient généralement séparées par des barrières parfois motivées par des considérations géopolitiques (comme dans le cas du conflit entre le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara occidental). La signature, en février 2004, de l'accord de libre-échange d'Agadir entre le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Jordanie, accord financé à hauteur de 4 millions d'euros par l'Union européenne, pourrait toutefois marquer le début de ce processus de désenclavement mutuel des économies des pays partenaires.

[18] Cf. Martin Ortega, "Region-building in the Middle East", Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union européenne, Bulletin n°11, juillet 2004.

[19] Voir note n°17.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Numérique et technologies

Josef Aschbacher

—

8 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Florent Ménégaux

—

1 décembre 2025

Démocratie et citoyenneté

Jean-Dominique Giuliani

—

24 novembre 2025

Stratégie, sécurité et défense

Amiral (2S) Bernard Rogel

—

17 novembre 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :