Union économique et monétaire

Patrice Cardot

-

Versions disponibles :

FR

ENPatrice Cardot

Retraité du haut appareil d'État en charge des questions européennes

Seconde partie

La première partie de cette étude a établi un diagnostic sans concession : les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) redéfinissent les équilibres géopolitiques et l’Europe, avec son projet d’euro numérique, se trouve à un carrefour historique. Entre la rapidité chinoise, l’hégémonie du dollar et l’agilité des stablecoins privés, l’Union européenne doit passer des principes à l’action.

La seconde partie se concentre les trois questions suivantes :

- Quels sont les blocages institutionnels et géopolitiques qui freinent le déploiement de l’euro numérique ?

- Quels scénarios concrets se dessinent pour 2030, et comment les anticiper ?

- Quelle feuille de route opérationnelle pour transformer l’euro numérique en levier de souveraineté ?

L’enjeu n’est plus de savoir si l’euro numérique est nécessaire, mais comment le déployer pour qu’il devienne un outil de puissance et non un simple gadget technologique.

I. Les blocages institutionnels et géopolitiques – Pourquoi l’Europe tergiverse ?

A. Les divisions internes : Quand l’Union européenne se saborde

1. Le clash Nord-Sud sur la gouvernance économique : Un conflit de visions irréconciliable ?

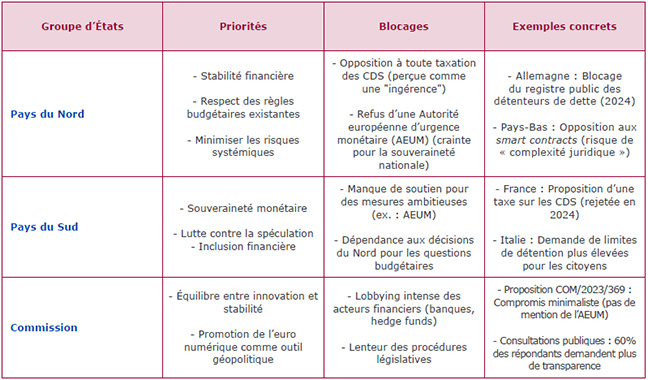

Depuis 2023, les négociations sur l’euro numérique révèlent une fracture profonde entre les États membres, opposant deux conceptions radicalement différentes de la souveraineté monétaire. D’un côté, les pays du Nord (Allemagne, Pays-Bas, Finlande) défendent une approche minimaliste, centrée sur la stabilité financière et le respect des règles budgétaires existantes. De l’autre, les pays du Sud (France, Italie, Espagne) plaident pour un outil ambitieux, intégrant des mécanismes de résilience, de transparence et de lutte contre la spéculation.

Le tableau ci-dessous illustre ces divergences : les pays du Nord, attachés à une orthodoxie budgétaire, bloquent les mesures les plus innovantes (ex. : AEUM, taxe sur les CDS), tandis que les pays du Sud, confrontés à des défis sociaux et économiques plus pressants (chômage, dette publique), poussent pour des outils plus ambitieux. La Commission, prise entre ces deux feux, propose des compromis minimalistes, qui risquent de rendre l’euro numérique inefficace face aux défis géopolitiques.

Positions divergentes au sein du Conseil (2025)

Source : Compte-rendu des réunions du Conseil Ecofin (2024-2025), COM/2023/369, Enquête Eurobaromètre (2025).

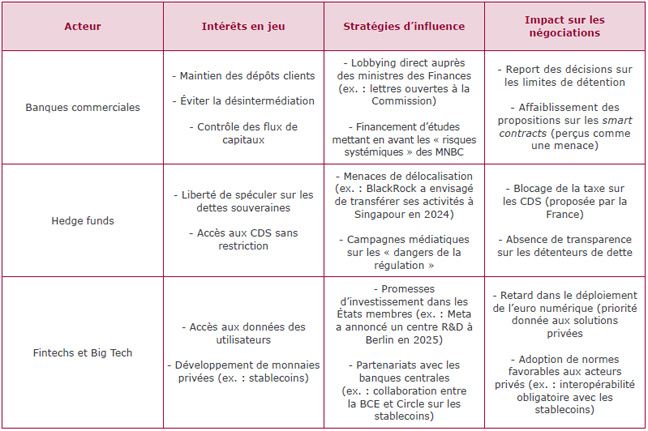

2. L’opposition des lobbies financiers : quand les intérêts privés dictent la politique monétaire

L’influence des acteurs financiers sur les négociations européennes est un facteur clé du ralentissement du projet. Trois groupes d’intérêts principaux exercent une pression constante sur les décideurs. Le tableau ci-dessous montre comment les intérêts privés façonnent les politiques publiques. Les banques commerciales, par exemple, craignent une fuite des dépôts vers l’euro numérique (estimée à 15-20% par la BCE), ce qui réduirait leur capacité à octroyer des crédits. Les hedge funds spéculent massivement sur les dettes souveraines européennes via des CDS, avec des gains estimés à 15-20% sur les OAT françaises en 2024[1]. Leur opposition à toute régulation (ex. : taxe de 0,1% sur les CDS) a conduit à un statut quo qui coûte 80 milliards d’euros par an aux contribuables européens.

Principaux lobbies et leurs stratégies d’influence (2023-2025)

Source : Rapports de transparence de la Commission européenne (2024), Études de la BCE sur la désintermédiation (2023), Articles du Financial Times sur le lobbying financier (2025)

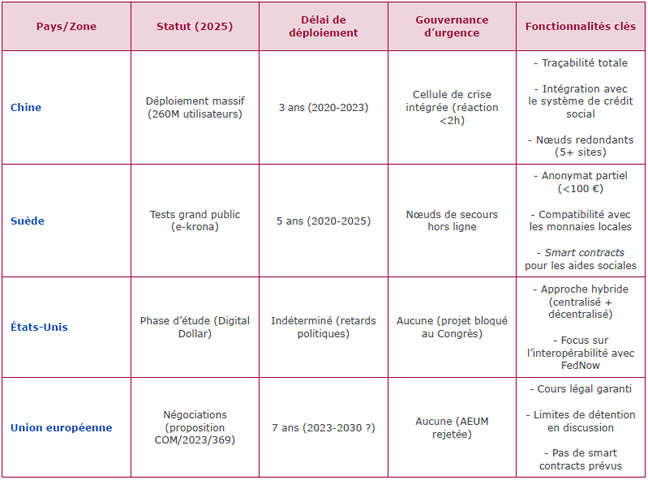

3. Le retard technologique et réglementaire : une course contre la montre

Alors que la Chine a déployé son yuan digital en trois ans (2020-2023), l’Europe accumule les retards. Le tableau ci-dessous compare les calendriers et les avancées des principaux acteurs. Il met en évidence l’écart croissant entre l’Union européenne et ses concurrents. La Chine a non seulement déployé sa MNBC en un temps record, mais elle a aussi intégré des mécanismes de résilience (nœuds redondants, cellule de crise) absents du projet européen. La Suède, bien que plus petite, a su innover avec des solutions adaptées à ses citoyens (anonymat partiel, smart contracts). L’Union européenne reste enclavée dans des débats politiques, sans gouvernance d’urgence ni fonctionnalités avancées. Résultat : un risque accru de marginalisation face au yuan digital et aux stablecoins privés.

Comparaison internationale des déploiements de MNBC (2025)

Source : Rapports de la BIS (2025), Études de la Banque de Suède (2024), COM/2023/369.

B. Les pressions externes : Entre le marteau chinois et l’enclume américaine

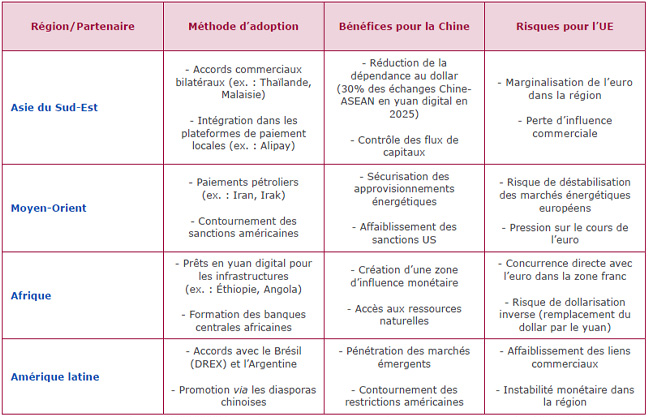

1. La menace du yuan digital : Une stratégie d’encerclement géoéconomique

Depuis 2020, la Chine utilise son yuan digital comme outil de soft power, ciblant spécifiquement les pays en développement et les économies sous sanctions. Pour détailler cette stratégie, le tableau ci-dessous révèle une stratégie systématique de la Chine pour étendre son influence monétaire, en ciblant les régions où l’Union européenne et les États-Unis sont vulnérables. En Afrique, par exemple, le yuan digital est présenté comme une alternative « sans conditions » aux prêts du FMI, séduisant des pays comme l’Éthiopie ou l’Angola. Pour l’Union européenne, le risque est double : perte de parts de marché (l’Afrique représente 10% des exportations européennes) et affaiblissement de l’euro comme monnaie de réserve. Sans une réponse européenne coordonnée, le yuan digital pourrait devenir la monnaie dominante dans les échanges Sud-Sud d’ici 2030.

Expansion du yuan digital (2020-2025) – Cibles et méthodes

Source : Rapports du FMI sur les MNBC (2024), Études de la Banque mondiale sur les flux commerciaux (2025), Articles du South China Morning Post (2023-2025).

2. L’ambiguïté américaine : entre retard technologique et pression géopolitique

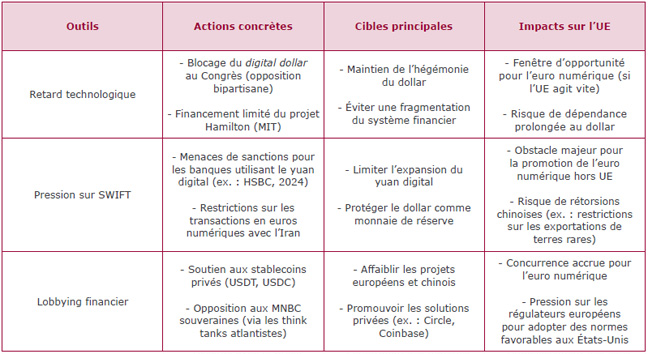

Les États-Unis adoptent une stratégie duale : d’un côté, ils freinent le développement de leur digital dollar pour éviter de fragiliser le système actuel ; de l’autre, ils utilisent leur pouvoir sur les infrastructures financières (SWIFT, Fedwire) pour limiter l’expansion des MNBC concurrentes. Les États-Unis jouent un double jeu : ils retardent leur propre MNBC pour éviter de fragiliser le dollar, tout en sabotant les projets concurrents (yuan digital, euro numérique) via des pressions sur SWIFT et un soutien aux stablecoins privés. Pour l’Union européenne, cela crée un dilemme : soit elle accélère le déploiement de l’euro numérique pour profiter de la fenêtre d’opportunité créée par l’immobilisme américain, soit elle subit les règles du jeu imposées par Washington et Pékin.

Stratégie américaine face aux MNBC (2023-2025)

Source : Rapports du Congrès américain sur les MNBC (2024), Études de la Fed sur le digital dollar (2023), Articles du Wall Street Journal (2025).

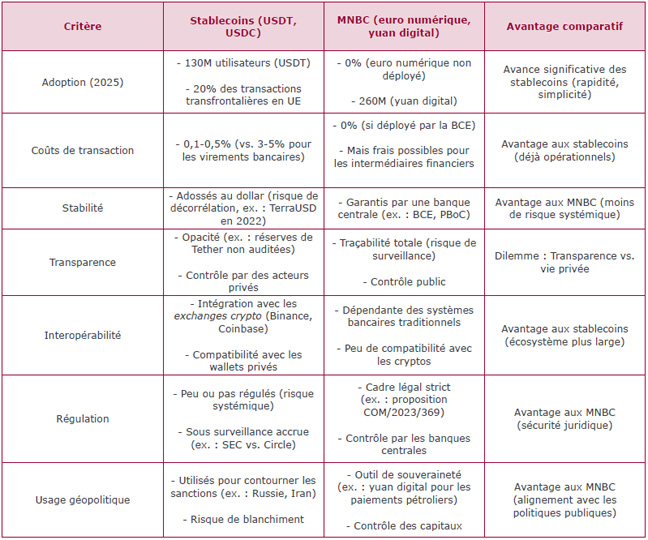

3. La concurrence des stablecoins privés : une menace existentielle pour l’euro numérique ?

Les stablecoins (USDT, USDC) et les cryptomonnaies privées (Bitcoin, Ethereum) captent une part croissante du marché des paiements, notamment dans les économies émergentes. Le tableau ci-dessous montre que les stablecoins ont une avance considérable en termes d’adoption et de simplicité d’utilisation, mais souffrent de risques systémiques (opacité, volatilité). Les MNBC, en revanche, offrent une stabilité institutionnelle, mais leur déploiement est lent et complexe. Pour l’euro numérique, le défi est double : rattraper le retard en termes d’adoption (via des fonctionnalités innovantes comme les smart contracts), et réguler les stablecoins pour éviter qu’ils ne captent définitivement le marché (ex. : obligation de réserves à 100%, interopérabilité forcée avec l’euro numérique). Le tableau compare leur adoption avec les MNBC souveraines.

Comparaison entre stablecoins privés et MNBC souveraines (2025)

Source : Rapports de la BIS sur les stablecoins (2025), Études de Chainalysis sur les flux crypto (2024), Proposition euro numérique

II. Scénarios 2030 – Quatre futurs possibles pour l’euro numérique

A. Une approche systémique et sourcée

Pour anticiper les futurs possibles de l’euro numérique, nous nous appuyons sur des études prospectives comme celles de la BCE : Digital Euro: Scenarios and Macro-Financial Implications ; du FMI : The Geopolitics of CBDCs ; et de la Commission européenne : Impact Assessment on the Digital Euro.

Les variables sont, entre autres, la vitesse de déploiement (2027 vs. 2030), le niveau de coopération internationale (Union européenne-Chine-États-Unis), la régulation des acteurs privés (stablecoins, cryptos).

Les acteurs déterminants sont institutionnels (BCE, Parlement européen, Conseil), économiques (Banques commerciales, fintechs, hedge funds) ou géopolitiques : Chine, États-Unis, pays émergents.

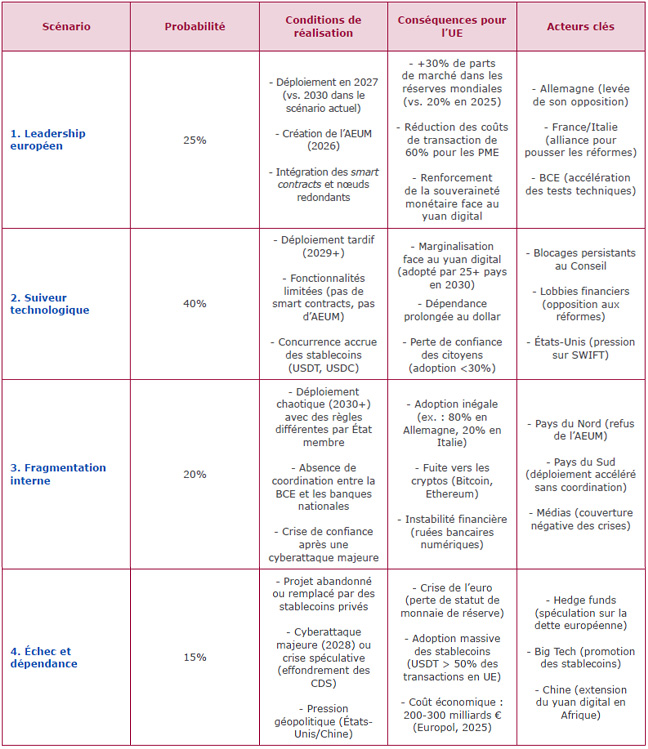

B. Quatre scénarios pour 2030 : entre leadership et marginalisation

Les acteurs identifiés montrent que le succès dépendra avant tout de la capacité de l’Union européenne à surmonter ses divisions internes (Nord vs. Sud) et à résister aux pressions externes (États-Unis, Chine).

Le scénario 1 (Leadership européen) est le seul qui permet à l’Union européenne de renforcer sa souveraineté monétaire, mais il nécessite une volonté politique forte (création de l’AEUM, déploiement accéléré). Il n’est possible que si l’Union accélère ses réformes (AEUM, smart contracts, nœuds redondants, chiffrement post-quantique garantissant la sécurité des transactions) et résiste aux pressions américaines. L’euro numérique capterait alors 30% des réserves mondiales (contre 20% en 2025), grâce à son adoption massive dans les échanges commerciaux avec l’Afrique et son intégration aux objectifs climatiques. Grâce à l’AEUM et aux nœuds redondants, l’Europe résisterait alors à une cyberattaque majeure (similaire à celle ayant paralysé la BCE dans le scénario 4), avec 99,9% des transactions maintenues et un temps de réponse réduit à moins de 2 heures.

Le scénario 2 (Suiveur technologique) est le plus probable (40%) selon les projections actuelles car il reflète l’inertie actuelle de l’Union européenne (blocages politiques, lobbying financier). Il se concrétiserait si l’Union européenne maintenait son rythme de déploiement lent et conservateur, sans oser les réformes structurelles nécessaires : pas de smart contracts, pas d’Autorité (AEUM), et des limites de détention strictes imposées par les pays du Nord. Les lobbies financiers (banques commerciales, hedge funds) et les pressions américaines (via SWIFT et les stablecoins) auraient alors réussi à neutraliser les mesures les plus ambitieuses. Le yuan digital, déjà adopté par plus de 25 pays (notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est), dominerait alors les échanges commerciaux Sud-Sud, tandis que le dollar resterait la monnaie de réserve incontestée.

Le scénario 3 (Fragmentation interne) surviendrait si l’Union européenne échouait à harmoniser ses règles et laissait chaque État membre déployer sa propre version de l’euro numérique, sans coordination centrale. La crédibilité de l’euro numérique s’effriterait, ouvrant la voie à une polarisation accrue entre États membres et à une perte d’influence face au yuan digital et au dollar.

Le scénario 4 (échec) se matérialiserait si l’Union européenne abandonnait purement et simplement le projet d’euro numérique, ou le déployait dans une version si édulcorée qu’il deviendrait obsolète avant même son lancement. Les causes possibles incluent une cyberattaque majeure paralysant les infrastructures de la BCE, une crise spéculative déclenchée par l’effondrement des Credit Default Swaps (CDS) sur les dettes souveraines, ou une pression géopolitique conjointe des États-Unis et de la Chine pour étouffer le projet. Un tel scénario aurait des conséquences catastrophiques, avec un coût estimé à 200-300 milliards € (paralysie des paiements, perte de confiance).

Scénarios prospectifs pour l’euro numérique (2030)

Source : Scénarios de la BCE (2024), Études du FMI sur la fragmentation monétaire (2025), Rapports d’Europol sur les cyberrisques (2025).

III. Feuille de route pour 2026-2030 – Dix actions prioritaires

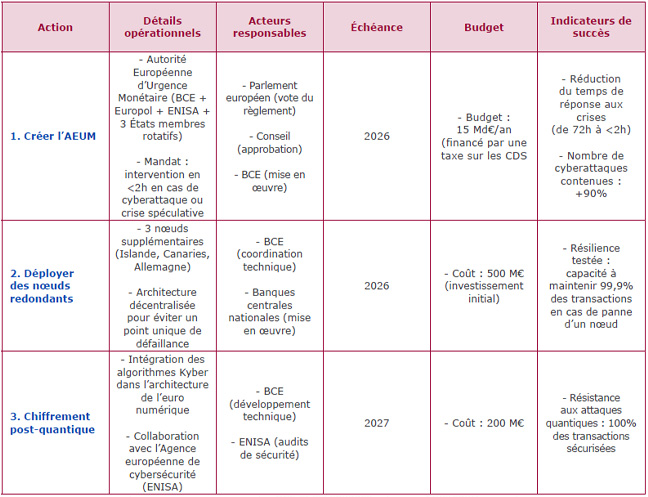

A. Renforcer la résilience et la cybersécurité : un bouclier contre les crises

Ce plan d’action vise à renforcer la résilience de l’euro numérique face aux cybermenaces (coût estimé à 10 milliards €/an par Europol) et aux crises spéculatives. L’AEUM est la pièce maîtresse : sans elle, une cyberattaque pourrait paralyser les paiements pendant 48h, avec un coût de 0,5% du PIB européen par jour (BCE, 2023). Les nœuds redondants et le chiffrement post-quantique sont des garanties techniques pour éviter un scénario catastrophe.

Plan d’action pour la résilience (2026-2027)

Source : Rapport d’Europol sur les cybermenaces (2025), Étude de la BCE sur la résilience des MNBC (2024).

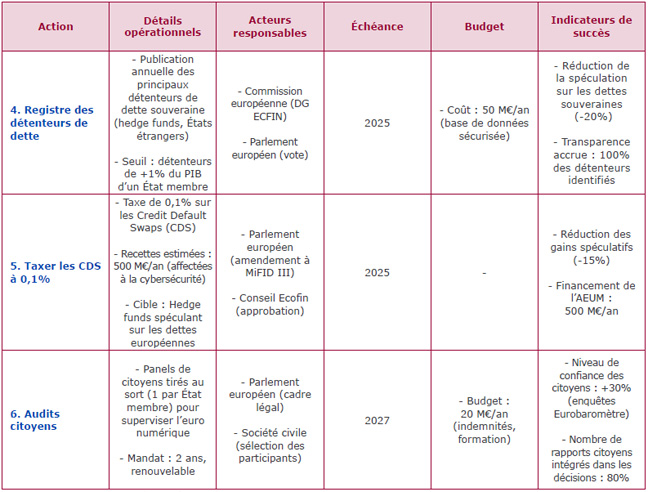

B. Assurer la transparence et la légitimité démocratique

Ces mesures visent à restaurer la confiance dans l’euro numérique, érodée par les scandales financiers (ex. : spéculation sur les dettes souveraines) et le manque de transparence. Le registre des détenteurs de dette permettrait de limiter la spéculation (coût : 80 milliards €/an pour l’Union), tandis que la taxe sur les CDS générerait des recettes pour financer la résilience. Les audits citoyens, inspirés du modèle islandais, sont une innovation démocratique pour impliquer les citoyens dans la gouvernance monétaire.

Mesures pour la transparence et l’inclusion (2025-2027)

Source : Proposition de la France sur la taxe CDS (2024), Étude de Transparency International sur les détenteurs de dette (2025).

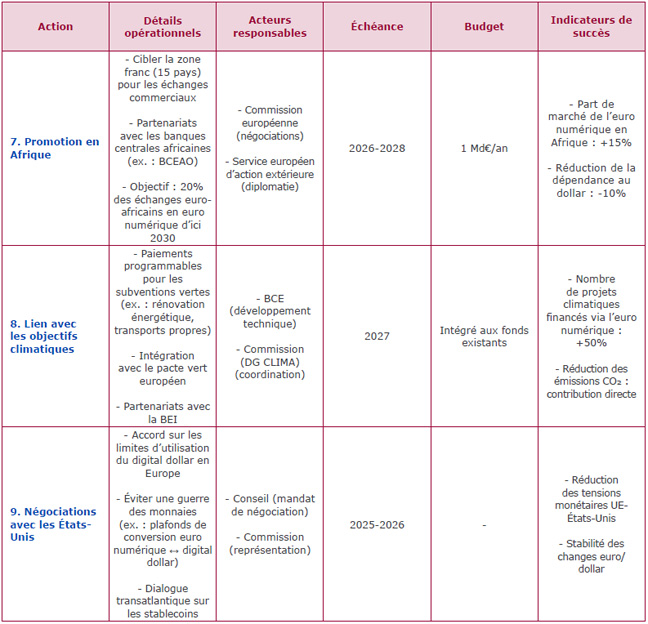

C. Faire de l’euro numérique un levier géopolitique

Cette stratégie géopolitique vise à positionner l’euro numérique comme un outil de puissance, en ciblant trois leviers possibles : l’Afrique, un marché clé où le yuan digital progresse rapidement (ex. : Éthiopie, Angola) ; la transition écologique, possible argument fort pour différencier l’euro numérique des autres MNBC ; le dialogue avec les États-Unis, pour éviter une guerre des monnaies qui affaiblirait les deux camps.

Stratégie géopolitique pour l’euro numérique (2026-2030)

Source : Stratégie de la Commission pour l’Afrique (2025), Rapports de la BEI sur le financement climatique (2024).

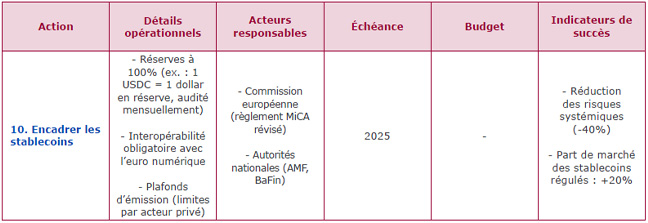

D. Réguler les acteurs privés : éviter la colonisation monétaire

Ce cadre réglementaire est crucial pour éviter que les stablecoins privés (USDT, USDC) ne marginalisent l’euro numérique. Les réserves à 100% et l’interopérabilité obligatoire sont des mesures inspirées des recommandations du FMI (2024) pour limiter les risques systémiques. Sans cette régulation, les stablecoins pourraient capter jusqu’à 50% des transactions transfrontalières dans l’Union européenne d’ici 2030 (étude de la BCE, 2025).

Cadre réglementaire pour les stablecoins et cryptomonnaies (2025-2026)

Source : Proposition de règlement MiCA (2024), Étude du FMI sur les stablecoins (2025).

***

L’Europe a toutes les cartes en main pour faire de l’euro numérique un succès – mais aussi tous les ingrédients pour un échec. Trois priorités s’imposent pour 2026 : d’abord, créer l’AEUM, car sans gouvernance d’urgence, l’euro numérique serait vulnérable aux cyberattaques (coût : 0,5% du PIB/jour) et aux crises spéculatives (ex. : effondrement des CDS) ; puis, déployer les nœuds redondants pour éviter une paralysie du système en cas de panne (ex. : Islande, Canaries, Allemagne) avec un budget initial de 500 M€ ; enfin réguler les stablecoins (révision du règlement MiCA), car sans cadre strict (réserves à 100%, interopérabilité), les acteurs privés (USDT, USDC) marginaliseront l’euro numérique.

Le temps des demi-mesures est révolu. La Chine a déjà déployé son yuan digital. Les États-Unis préparent leur riposte. L’Europe vient de lancer le 30 octobre la prochaine étape du projet d’euro numérique pour en faire un outil de puissance. Si les colégislateurs adoptent le règlement d’ici 2026, l’euro numérique pourrait être émis courant 2029. Les dés sont jetés.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Avenir et perspectives

Veronica Anghel

—

23 février 2026

Agriculture

Bernard Bourget

—

16 février 2026

Identités européennes

Patrice Cardot

—

9 février 2026

L'UE dans la mondialisation

Olena Oliinyk

—

2 février 2026

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :